125ccバイクで高速道路を走れるようにしたい──バイク好きなら誰もが一度は考えたことがあるテーマではないか?

特に通勤や街乗りでコスパ最強の原付二種(125cc)は、軽くて燃費が良く、都市部では無敵の存在。

しかし、その唯一ともいえる弱点が「高速道路は乗れない・・」ことです!

日本では、排気量125cc以下は「原付二種」というカテゴリーになり、高速道路や自動車専用道路の通行が禁止されています。

遠出をしようとすると、どうしても下道オンリーになり、時間も体力も消耗する・・。

そこで今回は、「どうにかして合法的に125ccバイクで高速道路を走れる方法はないのか?」を徹底調査し、実際に可能な改造方法5選を、プロの二級二輪整備士の私の主観と経験を交えながら紹介します!

結論から言うと、「走れるけど簡単じゃない・・」です。しかし、やる価値がある人もいる。その判断材料をこの記事で提供します。

■この記事でわかること

- そもそもなぜ125ccバイクは高速道路NGなのか?

- 改造で高速対応にする際の“大原則”

- 125ccバイクで高速道路が走れる合法的な改造方法と手順

- 改造後に必ず行うべき“合法化”の手続きフロー

- よくあるQ&A(高速解禁前に不安を潰す)

- 実践チェックリスト(印刷推奨)

- 【まとめ】改造か?買い替えか?判断基準は・・

そもそもなぜ125ccバイクは高速道路NGなのか?

まずは、なぜ125ccは高速道路を走れないのか?その理由を理解しないと、改造のゴールが見えません。

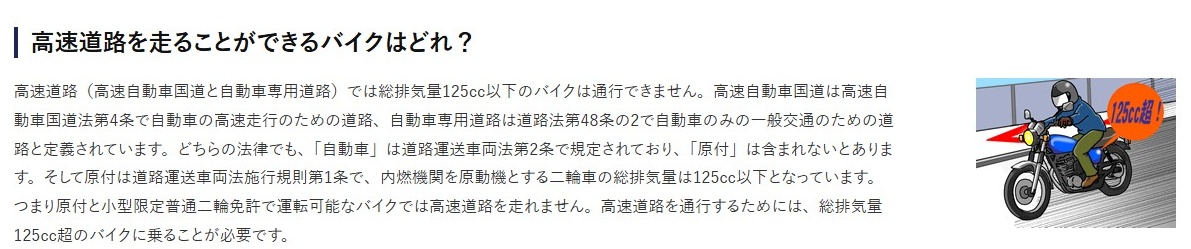

日本では、「高速道路を通行できる車両」は**125cc超(つまり126cc以上)**と定められています。

高速道路(高速自動車国道と自動車専用道路)では総排気量125cc以下のバイクは通行できません。高速自動車国道は高速自動車国道法第4条で自動車の高速走行のための道路、自動車専用道路は道路法第48条の2で自動車のみの一般交通のための道路と定義されています。

出典JAF公式

ここでポイントは、「125ccではダメ」「126ccからOK」という明確な線引きがあること。

なぜそんな微妙な1ccで変わるのか?

これは安全性とスピードレンジの問題です。

原付二種(50cc~125cc)は、一般道での最高速度や車体設計が高速走行に耐えられる前提になっていません。

125ccのエンジンは確かに90km/h前後は出せるものもありますが、法的には「小型二輪ではない」ため、進入禁止となります。

つまり、125ccバイクで高速に乗りたいなら、軽二輪(126cc~250cc)にカテゴリーを変える必要があるのです。

そのための手段が「排気量を上げる」「エンジンを換える」「構造変更を行う」などです。

改造で高速対応にする際の“大原則”

排気量アップやエンジン載せ替えなどで車両の根本仕様が変わった場合、構造等変更(記載変更)を経て、区分に応じた登録をやり直す必要があります。

これを怠ると違法改造・保険不適用・将来の譲渡不可などのリスクがあります。

軽二輪(126~250cc)への新規/記載変更/構造変更に関しては、運輸支局・自動車検査登録事務所での届出と必要書類の提出が求められます。

一般ユーザーが持ち込むケースも可能ですが、書類不備が多発するので事前確認を推奨します。

125ccバイクで高速道路が走れる合法的な改造方法と手順

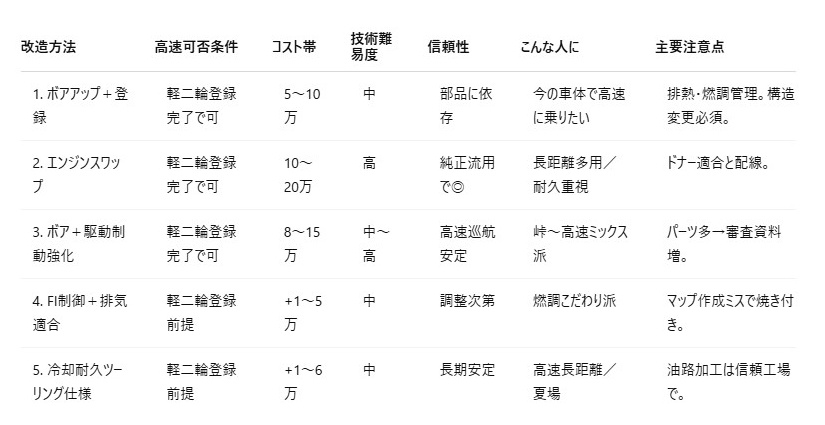

以下は「今、125ccに乗っている」オーナーが高速対応を得るために現実的な改造+登録ルートを5つに分解したものです。

「費用」「難易度」「耐久性」「公的手続き負荷」で比較しながら選んでください。

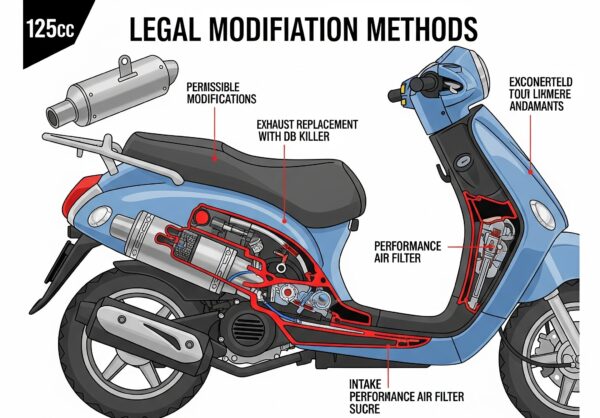

ボアアップで排気量を126cc以上にして軽二輪登録する

シリンダー&ピストンを大径化して排気量を150cc前後まで拡大し、軽二輪(126~250cc)として構造変更登録する最もポピュラーな方法。

125プラットフォームに乗り慣れたまま高速アクセスが欲しい人に人気。改造後に登録を行わなければ合法化されず高速走行は不可。

✅️想定対象車種

- PCX125

- リード125

- アドレス125

- NMAX125

- ハンターカブCT125

など“原付二種”枠の売れ筋スクーター/ミニトレイル系でキット供給が比較的豊富。(対応可否は車種・年式により異なるためキットメーカー適合表を確認。)

✅️必要部品

- ボアアップキット(シリンダー/ピストン/ガスケットセット)

- インジェクション補正デバイス(FI-CON等)またはECU書き換え

- 強化ヘッドスタッド/Oリング類(高圧縮対策)

- 冷却性能補助

パーツ構成、保安基準適合判断は構造変更審査で確認対象。事前に運輸支局・専門店と相談推奨。

✅️作業ステップ

- 車種適合の排気量アップキット選定(排気量値と証明書類を確認)

- エンジン分解~大径シリンダー組み込み~トルク管理締結

- FI補正・点火調整・燃調最適化

- 試運転・漏れ点検・慣らし

排気量変更を証する資料(キットメーカー資料・排気量計算書等)を揃え、構造等変更届出を運輸支局へ提出してください。

✅️必要書類

- 軽二輪記載変更(または新規)申請書

- 改造(排気量変更)を示す資料(部品仕様書、排気量算定表)

- 自賠責保険証明書

- 譲渡証明書/使用者住所証明

✅️軽自動車税申告書

※陸運支局/運輸支局で事前照会必須です。

✅️費用目安

- キット:2~5万円程度(排気量・ブランドで変動)

- 工賃:2~5万円(分解度合いで増減)

- 登録諸費用:数千円程度+印紙

- 概算:5~10万円レンジが一般的な初期イメージ

✅️チェックポイント

排気量証明が曖昧だと登録が通らないことがある。ノーマル吸排気のままだと燃調ズレ→焼き付きリスクがあります。

また、排熱増大→オイル管理短期化を推奨します。改造後の保安基準適合が前提で、運輸支局相談が確実です。

同系列150cc純正エンジンへのスワップ+構造変更

同系フレームの上位排気量モデル(例:PCX125→PCX150系、NMAX125→155系相当)から純正150ccクラスのエンジンASSYを移植し、軽二輪として記載変更する方法。

純正設計を流用できるため、ボアアップより信頼性・冷却・駆動系バランスが取りやすいケースが多い。

構造変更手続きは必須です。

✅️メリット

純正エンジンなので耐久性・部品供給面で安心。吸排気・駆動系が排気量設計済み。

ECU流用または書き換えで制御マッチングが比較的容易ですが、合法化には排気量変更登録が必要。

✅️デメリット

ドナーエンジン入手コストとマウント位置加工やECU通信差異の調整が必要です。また、型式混合のため審査が厳しめになる場合もあります。

✅️手順

- ドナー車(150/155cc系)エンジン・ハーネス・ECU・吸排気を確保

- フレーム側マウント適合確認

- 駆動系(ウェイト、ベルト、ギヤ比)をドナー仕様に合わせる

- 点火・燃調をドナーECUまたは燃調コントローラで調整

- 改造検査用資料(エンジン型式、排気量仕様)添付で構造等変更申請

✅️費用目安

- 中古ドナーエンジン:3~10万円+送料

- 加工・工賃:5~10万円

- 書類/登録:数千円~(条件次第)**概算:10~20万円帯が多い

ボアアップ駆動系と制動系総合のアップグレード

単純に排気量を上げて軽二輪登録するだけでなく、高速巡航領域を安全に耐えられるようクラッチ、Vベルト、ウエイトローラー、ブレーキ(パッド・ホース)、サスペンションなども同時強化する総合改造パッケージ。

構造変更申請時に改造内容をまとめて届け出ることで一括合法化を目指すプラン。

排気量アップにより速度域が上がると、純正125cc想定の駆動系・制動性能では余裕が不足する場合があります。

また、保安基準適合を満たす形でアップグレードすることが、高速域での安全と審査通過の両面で重要です。

✅️部品例

- 強化クラッチシュー/クラッチスプリング

- 強化Vベルト(耐熱・耐伸)

- ハイギヤ化キット(高速巡航回転数低減)

- 大径ローター化 or 高摩擦パッド

- リアサスレートUP

✅️費用感

ボアアップ基本5~10万円+周辺強化でさらに3~5万円程度追加が一般的なイメージ(部品品質で大きく変動)

FI制御/ECU書き換えとサブコン適合で排ガスと燃調クリア

排気量変更後は燃料噴射量・点火時期・アイドリング制御などを再設定しないと、始動性不良・ノッキング・過熱・触媒損傷を招く恐れがあります。

ECU書き換えやFIコントローラー導入で適正燃調化し、排ガス・騒音基準に適合させた状態で構造変更検査に臨むのが王道です。

✅️何を調整する?

- 燃料マップ(インジェクション時間)

- 点火時期マップ

- レブリミット再設定(必要時)

- O2フィードバック補正範囲

- アイドル安定制御

これらは保安基準適合性(排気ガス、騒音、エンジン性能)に影響。

✅️コスト目安

- サブコン:1~3万円台

- ECU書き換え(ショップ):1.5~5万円前後(車種差)

- 排気系適合(触媒入り社外マフラー等)別途

冷却・耐久・保守性重視へアップグレード

高速巡航で連続高負荷がかかると、排熱不足・オイル劣化・駆動系焼けします。

ボアアップ済み軽二輪を長距離高速で使うなら、オイルクーラー追加、ハイグレードオイル運用、ギヤ比最適化、定期点検サイクル短縮など“耐久の最適化”を施しておくと安心です。

✅️推奨メニュー

- 外付けオイルクーラー(油温安定)

- 高耐熱ホース&クランプ

- 駆動ケースベンチレーション加工

- ギヤ比調整(CVTウェイト/セカンダリギヤ)で巡航回転数低減

ハブベアリング/タイヤレートを高速対応品に更新して、保安基準適合品を満たして下さい。

✅️費用感(組み合わせ例)

- オイルクーラーKIT:1~2万円

- 駆動系強化:1~3万円

- タイヤ高負荷仕様:1~2万円

- 工賃総額:ショップ依頼で+1~4万円程度

これまでの合法的な改造方法と手順をまとめます。

125ccバイクで高速道路が走れる合法的な改造方法

改造後に必ず行うべき“合法化”の手続きフロー

以下は「125cc→126cc以上化」後に高速へ行く前、法的整備を終わらせるための実務フローです。

地域差・ケース差があるので、最寄り運輸支局への事前照会を前提に参照してください。

改造計画事前相談

改造規模(排気量、エンジン交換、外装加工)を伝えて運輸支局に電話相談。必要書類・検査予約の有無を確認。

- 必要書類の準備

- 構造等変更届出書/軽二輪申請書(OCR)

- 改造内容説明書(排気量計算式、部品品番)

- 自賠責保険(軽二輪)

- 税申告書(軽自動車税区分)

- 住民票等(使用者)

※管轄で異なるため公式案内を確認してください。

排気量計測・外観確認・保安基準項目(灯火類・制動・騒音等)を審査。改造内容によっては追加資料を求められる場合があります。

軽二輪として届出済証交付&ナンバー変更

審査通過後、**軽二輪区分の届出済証と緑枠系ナンバープレート(地域仕様)**が交付されます。ここで初めて高速道路を合法的に走行できる区分となります。

保険・税・整備記録の更新

任意保険を排気量区分変更で更新(補償対象を正しく)税区分も自動車税(軽自動車税種別割)側で調整。

改造後の点検記録を残すと後の売却・検査がスムーズです。

よくあるQ&A(高速解禁前に不安を潰す)

✅️Q1:排気量アップ後、書類を出さずに高速へ入ったら?

→未登録区分での走行は違法。通行禁止違反・保険不適用・違法改造指摘リスク。料金所・監視カメラでナンバー判別される可能性が高い。

✅️Q2:高速入口で誤って誘導され進入してしまったら?

→近くの料金所で係員へ申告、または非常電話/管制センターに連絡。慌てて逆走しないこと。

✅️Q3:改造規模が小さければ(マフラー程度)構造変更は不要?

→軽微な変更は手続き簡素化対象だが、排気量や主要構造に影響する改造は構造変更必須。迷ったら運輸支局へ確認してください。

実践チェックリスト(印刷推奨)

不明点は必ず管轄支局へ電話確認してください。

□ 改造内容決定(排気量・エンジン・補機)

□ キット/部品手配と適合確認

□ 改造前重量・寸法・現行登録区分メモ

□ 改造実施(プロ推奨)

□ 燃調・排ガス・騒音確認

□ 必要書類収集(OCR、改造証明、税、保険)

□ 構造変更/記載変更申請(運輸支局)

□ 軽二輪ナンバー受領

□ 自賠責・任意保険を軽二輪へ更新

□ 慣らし後、高速テスト走行(安全第一)

【まとめ】改造か?買い替えか?判断基準は・・

もしあなたが「工賃込みで10万円以上かかりそう・・」「耐久性に不安・・」「書類が面倒・・」と感じるなら、最初から150~160ccクラス(PCX160, NMAX155等)へ乗り換える選択も十分現実的です!

原付二種と同等の取り回しで高速対応済み&信頼性高。高速走行頻度が多いならトータルコストで逆転するケースも多いです。

ここでは両者を比較し、判断の目安を見ていきましょう。

✅改造のメリット

- 今乗っている愛車を活かせる

- カスタムを楽しめる

- 費用を抑えられる可能性(自分でやるが前提)

✅改造のデメリット

- 構造変更の手続きが必須で、面倒さは避けられない

- 耐久性や冷却性能の不安(ボアアップ後の熱管理が重要)

- 費用がかさんだ場合、結果的に新車並みのコストになることも

✅買い替えのメリット

- PCX160やNMAX155など150ccクラスのスクーターはノーマルで合法高速OK

- メーカー保証・耐久性・パーツ供給に安心感

- メンテ負担が減る

✅買い替えのデメリット

- 初期費用が高額(新車40万円前後、中古でも15~25万円)

- カスタム自由度は低い

✅判断基準の目安

- DIYスキルやカスタム経験があり、手間も楽しめる人 →改造向き

- 時間がない、確実性と安全性を重視する人 →買い替え向き

年間走行距離が多く、高速利用頻度が高いなら、信頼性の高い新車・上位モデルを選ぶ方が長期的にコスパ良しです。

現愛車の状態(年式・走行距離)も考慮。エンジンや駆動系が疲れているなら買い替えが賢明で、手間とリスクを受け入れられるなら改造、安心と信頼を優先するなら買い替え。

費用や使い方、将来のメンテコストを含めて総合的に判断しましょう!

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125にダサいおじさんが乗るのは正直イタい!?

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125に乗るかわいい女子ライダー5選!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125は小さすぎるから危ない!?ガチな理由8選!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125の飽きるしつまらないってぶっちゃけどうよ?

コメント