「125ccバイクって手軽でいいけど、二人乗りは正直キツくてどうなの・・?」

そう思っているあなた、もしかしたらそれは、あなたのバイク選びが原因かもしれません。

125ccバイクは、通勤・通学、ちょっとした買い物からショートツーリングまでこなせる万能選手。

維持費の安さや取り回しのしやすさから人気を集めていますが、「二人乗り」となると話は別。

排気量に限りがある分、バイクの特性によっては想像以上に厳しい状況に直面することもあります。

この記事では、プロの二級二輪整備士の私の体験をもとに、「二人乗りがキツい・・」と感じる125ccバイクのタイプを徹底解説します。

さらに、二人乗りでのツーリングの向き不向き、乗車時の適正体重、そして背もたれシートやバックレストの必要性まで、プロ目線で深掘りしていきます!

■この記事でわかること

- 二人乗りがキツい125ccをプロ目線で徹底解説!

- 125ccで二人乗りがキツいと言う事はツーリングに不向き

- 125ccの二人乗り乗車時の適正体重は?

- 背もたれシートやバックレストは必須なのか?

- 最後に統括

二人乗りがキツい125ccをプロ目線で徹底解説!

125ccバイクで二人乗りがキツいと感じる要素は多岐にわたりますが、主に以下の7つのタイプに分類できます。

これは、単に「乗れるか乗れないか」ではなく、「快適に、そして安全に二人乗りができるか?」というプロの視点から厳しく判断した結果です。

シートが短く狭いスポーツタイプ(GSX-R125やYZF-R125など)

これは二人乗りにおける快適性を著しく損なう最大の要因です。

タンデムシート、つまり後ろに乗る人が座る部分が極端に短い、または幅が狭いバイクは、同乗者がまともに座れるスペースがありません。

- 代表車種の傾向

フルカウルのスーパースポーツモデルや、過激なネイキッドスポーツモデルに多い傾向があります。

例えば、スズキ GSX-R125やヤマハ YZF-R125など、レーシーな外観を重視したモデルが挙げられます。これらは、デザイン優先でタンデムシートがおまけ程度にしか設けられていないことが多いです。

- なぜキツいのか?

同乗者は運転者のお尻に食い込むように座るしかなく、体が常に不安定な状態になります。長時間の乗車は不可能に近く、ちょっとした段差でもお尻が浮き、痛みを伴います。

また、運転者も同乗者の体重を分散できず、自身のライディングポジションが崩れるため、操作に悪影響が出ます。

シート素材が硬い場合も、お尻への負担が増大します。

パッセンジャーグリップがないバイク(モンキー125など)

同乗者が体を支えるためのパッセンジャーグリップ(タンデムグリップ)が備わっていない、あるいは形状が悪く握りにくいバイクも、二人乗りには不向きです。

- 代表車種の傾向

カスタム前提のストリート系モデルや、デザイン性を重視したレトロ系ミニバイクによく見られます。

例えば、ホンダ モンキー125(初期モデルやカスタム状況によっては)や、一部のオフロード系モデルで省略されている場合があります。

- なぜキツいのか?

グリップがない場合、同乗者は運転者の腰や肩にしがみつくしかありません。

発進・停止時のG(重力加速度)やコーナリングでの遠心力に対して体が大きく振られ、運転者も同乗者の体重移動に影響されやすくなります。

同乗者は常に緊張を強いられ、腕や肩、腰に大きな負担がかかります。また、転落のリスクも高まります。

同乗者用のステップが高いアップタイプ(GSX-R125やYZF-R125など)

同乗者が足を置くステップの位置も、二人乗りの快適性を大きく左右します。

特にスポーツモデルなど、ステップが極端に高すぎたり、不自然な位置にあったりするバイクは、同乗者の体勢が窮屈になります。

- 代表車種の傾向

前述のスズキ GSX-R125、ヤマハ YZF-R125などのSS(スーパースポーツ)系モデル。

これらは元々、スポーティーなライディングポジションを追求しているため、同乗者の足の位置も高くなりがちです。

一部のオフロード車も、不整地でのスタンディングを考慮しステップが高めに設定されていることがあります。

- なぜキツいのか?

ステップが高いと、同乗者の膝が極端に曲がり、股関節や膝に大きな負担がかかります。

長時間の乗車では足が痺れたり、痛くなったりします。また、ステップの位置によっては運転者の足と干渉しやすく、乗降時や走行中に不快感を与えることもあります。

足が届きにくい子供を乗せる場合はさらに危険です。

サスペンションが硬すぎる(グロムなど)

サスペンションは、路面からの衝撃を吸収し、乗り心地を左右する重要なパーツです。これが二人乗りの重量増に対応できていないと、快適性が大きく損なわれます。

- 硬すぎる場合

スポーツ走行に特化したモデルや、簡素な構造のサスペンションを持つ一部のミニバイク。

体重の軽い一人乗りでは快適でも、二人乗りで総重量が増えると、サスペンションの沈み込み量が足りず、路面の段差をダイレクトに拾ってしまい、ガツンとくる衝撃が強くなります。

例: ホンダ グロム(スポーツ走行を重視した硬めのセッティング)。

- 柔らかすぎる場合

コストを抑えたエントリーモデルや、元々一人乗りでの快適性を重視しすぎたモデル。

二人乗りで規定以上の積載になると、サスペンションが沈み込みすぎて底突きしやすくなったり、カーブで車体が安定しなくなったりします。

- なぜキツいのか?

硬すぎると、路面の凹凸を拾いやすく、振動がダイレクトに同乗者に伝わります。

お尻や腰、首に負担がかかり、疲労が蓄積されます。柔らかすぎると、フワフワした不安定な乗り心地になり、特に旋回時やブレーキング時に車体が不安定になります。

同乗者も不安を感じ、乗り心地が悪化します。

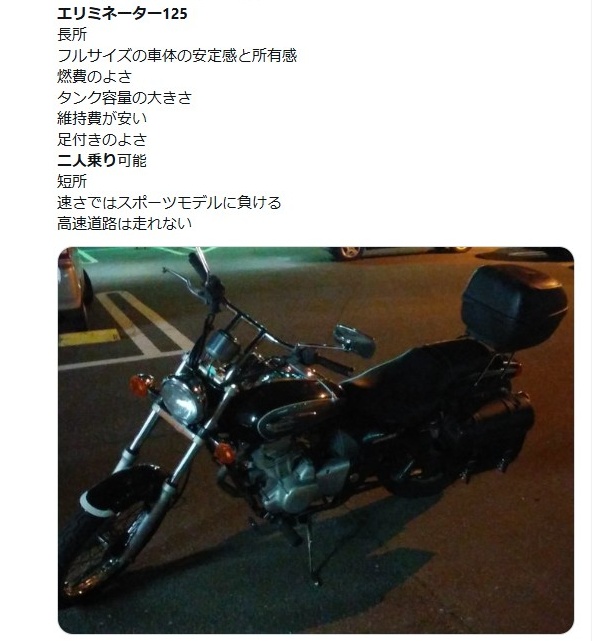

旧型モデルや一部の空冷エンジンモデル(エリミネーター125など)

125ccという排気量は、元々パワフルさに余裕があるわけではありません。そこに一人分の体重が加わると、加速力や登坂能力が著しく低下し、「非力さ」を強く感じることがあります。

- 代表車種の傾向

特に年式の古いモデルや、最新の水冷エンジンに比べて出力が控えめな空冷エンジンを搭載した一部のモデル。キャブレター仕様のモデルでは顕著な場合があります。

■ホンダ

- エイプ100 (2002年登場) – 厳密には100ccですが、人気のあるモデルです。

- CB125T (1964年登場) – 長い歴史を持つ空冷2気筒エンジンを搭載。

- XL125 (1973年登場) – オフロードスタイルのバイク。

■カワサキ

- エリミネーター125 (1997年登場) – アメリカンタイプの空冷単気筒モデル。

- AR125 (1983年登場) – 2ストロークエンジンを搭載したモデル。

■ヤマハ

- XVビラーゴ125 (1996年登場) – スタイリッシュなアメリカンタイプのバイク。

- DT125R (1985年登場) – オフロードタイプのバイク。

- YB125SP – レトロなデザインが特徴のクラシックバイク。

■スズキ

- GN125 (1982年登場) – シンプルなネイキッドスタイルで、長く愛されたモデル。

- バンバン125 (1972年登場) – 特徴的な太いタイヤを持つレジャーバイク。

- ジェベル125 (1993年登場) – オフロード走行にも対応できるモデル。

- なぜキツいのか?

信号待ちからの発進で後続車に遅れをとったり、上り坂でスピードが出ずに、後続車の迷惑になっていないか気になったりする精神的なストレスが大きいです。

また、追い越しが難しくなり、危険な状況に陥る可能性も高まります。特に、運転者と同乗者の合計体重が重い場合にこの傾向は顕著になります。

収納スペースがほぼないネイキッド(CB125RやMT-125など)

二人乗りでの移動では、一人乗りよりも荷物が増えるのが一般的です。ヘルメットやグローブ、着替え、お土産など、最低限の荷物を積むスペースがないバイクは、二人乗りには不便です。

- 代表車種の傾向

カウルがないネイキッドモデルや、オフロード走行を前提とした設計のモデル。

例えば、ホンダ CB125Rやヤマハ MT-125のようなネイキッドスポーツ、あるいは一部のエンデューロモデルでは、シート下にほとんど収納スペースがありません。

- なぜキツいのか?

荷物を背負うしかなく、同乗者がリュックを背負った状態ではさらに窮屈になり、疲労が増大します。

また、タンクバッグやシートバッグなどの積載器具を別途購入する必要があり、コストがかかります。お土産などを買うと、持ち帰りに困ることも多々あります。

風防効果がほとんどないモデル(GSX-S125など)

特にミニバイクや、クラシックなデザインを重視したモデルなど、風防(ウインドスクリーン)が小さいか全くないバイクは、長距離の二人乗りで疲労が蓄積されやすくなります。

- 代表車種の傾向

ホンダ グロム、モンキー125などのミニバイクや、スズキ GSX-S125のようなストリートファイター系ネイキッド。クラシックなスタイルを追求した一部のモデルも含まれます。

- なぜキツいのか?

高速域での走行時、運転者だけでなく同乗者にも強烈な風圧が直撃します。

これにより体力が奪われるだけでなく、風切り音で会話が困難になったり、ヘルメットが浮き上がったりする不快感があります。雨天時も全身で雨を受けるため、体温が奪われやすくなります。

125ccで二人乗りがキツいと言う事はツーリングに不向き

上記で挙げた「二人乗りがキツい」要素を持つ125ccバイクは、そのままツーリングにも不向きであると言えます。

特に以下の3つの要素は、長距離・長時間のツーリングにおいて致命的です。

これは、前述の「シートが極端に短い・狭い」「パッセンジャーグリップがない」「ステップが不適切な位置にある」「サスペンションが硬すぎる」といった要素が複合的に絡み合った結果です。

なぜツーリングに不向きなのか?

- 身体的負担の増大

狭いシートや不自然な体勢は、短時間でもお尻や腰、膝への負担が大きく、それが何時間も続くと疲労を通り越して苦痛になります。

休憩を頻繁にとっても、根本的な解決にはなりません。

- 精神的ストレス

同乗者が常に不安定な体勢でいるため、運転者も同乗者の安全を気遣うあまり、運転に集中できません。また、同乗者の不満が募ると、せっかくのツーリングの雰囲気が台無しになります。

- 事故リスクの増大

不安定な状態での走行は、ちょっとしたバランスの崩れが大きな事故につながる可能性があります。特に長距離では集中力が低下しやすいため、より危険が増します。

快適性が絶望的なバイクでツーリングに出かけるのは、まさに苦行です。景色を楽しむどころか、目的地にたどり着くこと自体が困難になるでしょう。

積載性が著しく低いモデル

ツーリングでは、日帰りでも飲み物や軽食、雨具、着替えなど、ある程度の荷物が必要になります。宿泊を伴うツーリングなら、さらに荷物が増えます。

- 荷物問題

シート下収納がない、または小さいバイクは、荷物をリュックに背負うしかありません。

二人乗りで二人がリュックを背負うと、さらに窮屈になり、重心も高くなって運転が不安定になります。また、お土産を買うスペースもありません。

- 拡張性の低さ

キャリアやサイドバッグの装着が難しい、あるいは取り付けられる製品が極めて少ないバイクもあります。

無理に積載すると、見た目のバランスが悪くなるだけでなく、走行の安全性にも影響が出ることがあります。

- 利便性の欠如

給油時や休憩時にいちいち荷物を降ろしたり、シートから動かしたりする手間が発生し、スムーズなツーリングを妨げます。

積載性が低いバイクでは、手ぶらで近場を散策するようなツーリングはできても、泊まりがけや荷物が多くなるようなツーリングは非常に困難です。

■スポーツタイプ

- カワサキ ニンジャ125 / Z125

スーパースポーツやネイキッドモデルは、デザインを優先しているため、基本的に荷物を置くスペースがありません。シート下の収納は車載工具や書類を入れる程度で、荷物を固定するフックなどもほとんどないことが多いです。

■ミニバイク

- ホンダ モンキー125

レジャーバイクとして特化したデザインのため、荷物を積むためのスペースは考慮されていません。シートの後ろも非常に狭く、実質的に積載は不可能です。

■アメリカンタイプ

- カワサキ エリミネーター125

スタイリッシュなデザインを重視しており、荷物を積むためのリアキャリアやフックが標準装備されていないことが多く、積載性は低い傾向にあります。

エンジン出力に余裕がなくストレスを感じるモデル

一般道でのツーリングでは、流れの速い幹線道路や、勾配のきつい峠道を走ることもあります。

このような状況でエンジンの出力に余裕がないと、安全面でも精神面でも大きなストレスになります。

- 加速の鈍さ

二人乗りで総重量が増えた状態で、幹線道路への合流や信号からの加速が鈍いと、後続車との速度差が生じ、危険な状況になりがちです。特に交通量の多い区間では、非常に神経を使います。

- 登坂能力の不足

峠道や勾配のきつい坂道では、スピードが極端に落ち、場合によっては失速しそうになることもあります。これは、運転者だけでなく同乗者にも不安を与えます。

- 追い越しの困難さ

パワーに余裕がないと、先行車を安全に追い越すことができません。これにより、ペースが乱され、イライラが募ることがあります。

- 燃費の悪化と疲労

無理にアクセルを開けて回転数を上げる運転になりがちで、燃費が悪化するだけでなく、エンジン音も大きくなり、長時間の運転では疲労が増大します。

- カワサキ エリミネーター125 / スズキ GN125E

これらのモデルは車重が比較的重く、エンジンの最高出力も控えめな傾向があります。街乗りでは問題ありませんが、勾配のきつい坂道や、幹線道路での追い越し加速時には、パワー不足を感じる場合があります。

- ヤマハ XV125ビラーゴ

スタイリングを重視したアメリカンタイプで、車体が大きめであるため、エンジンの非力さを感じることがあります。

快適なツーリングは、心地よい加速と安定した巡航があってこそです。

これらの要素に欠けるバイクでは、ツーリングの楽しみが半減どころか、苦痛に変わってしまう可能性が高いでしょう。

125ccの二人乗り乗車時の適正体重は?

125ccバイクの二人乗りにおける「適正体重」は、非常にデリケートな問題です。

なぜなら、明確な数値が設定されているわけではなく、**「車両総重量」と「設計上の耐荷重」**が関係してくるからです。

日本の法律では、バイクの「車両総重量」の上限は定められていませんが、バイクにはそれぞれ**「乗車定員」**が設定されています。

125ccバイクのほとんどは「2名」が乗車定員として記載されています。つまり、大人2名が乗れる設計にはなっているということです。

しかし、各メーカーは車両の設計段階で、乗員と積載物の合計重量、つまり**「最大積載量(ペイロード)」**を想定しています。

■ペイロードとは?

ペイロードとは、自動車の最大積載量を表すもの。国によって定義が異なり、乗車人数の重量基準・搭載する燃料の量などに違いがある。また、工具を積載するかどうかも違っている。航空業界における有償荷重から引用された用語。

出典グーネット

この最大積載量には、運転者の体重、同乗者の体重、そして荷物の重量すべてが含まれます。

「キツい」と感じる体重の目安

カディロフ首長、バイクでグロズヌイを走る。

ベラルーシのミンスクにあるモトベロが手掛けるオートバイブランドMinsk Motorcycleのバイクのようだ。

おそらく125CCだろう。それにしても、なぜ二人乗りしているのか? pic.twitter.com/rYobGdvYad— tobimono2 (@tobimono2) September 17, 2024

プロ目線での「キツい」と感じる体重の目安は、具体的な数値を示すのは難しいですが、以下のケースで顕著になります。

- 運転者と二人合わせた合計体重が150kgを超える場合

特に、同乗者が成人男性で体重が重い場合(例:運転者60kg+同乗者90kg=150kg)

この場合、125ccクラスではエンジンの出力不足を強く感じやすくなります。発進加速の鈍さ、登坂能力の低下が顕著になります。

サスペンションも沈み込みすぎて底突きしやすくなったり、安定性が損なわれたりする可能性が高まります。ブレーキの効きも悪化する傾向にあります。

- 車両の設計が元々コンパクトなモデルの場合

例えば、ホンダ グロムやモンキー125のようなミニバイクで、運転者と同乗者の合計体重が120kgを超えるような場合。

車体が軽いため、一人分の体重増加でも大きく車両バランスが変化します。シートやステップのスペースも限られているため、より窮屈に感じられます。

これらの車両は本来、レジャー用途やショートトリップを想定しており、高積載での長距離走行は設計思想から外れています。

適正体重というよりも「バランス」が重要

「適正体重」というよりは、「運転者と同乗者の合計体重」と「バイクの設計」とのバランスが非常に重要です。

- 車両本来のポテンシャル

パワーに余裕があるエンジンか、二人乗りを想定したフレーム剛性、適切なサスペンションを備えているかなどが影響します。

- 運転技術

重量の増加に伴う重心の変化を予測し、適切なアクセルワーク、ブレーキング、コーナリングができる運転技術も重要です。

- 同乗者の体格と姿勢

同乗者の体格が小さすぎると重心が高くなったり、逆に大きすぎるとシートスペースが足りなくなったりします。また、同乗者がバイクの挙動に合わせて姿勢を保てるかも重要です。

もし、運転者と同乗者の合計体重が重めであるならば、例えばホンダ PCXやヤマハ NMAX、ホンダ リード125といった、二人乗りに適したスクータータイプを選んだ方が、快適性と安全性は格段に向上します。

これらのモデルは、比較的重めの積載を想定して設計されているため、余裕があります。

最終的には、実際に二人乗りをしてみて、

- 車両が設計通りの挙動を示すか?

- 運転者が安全にコントロールできるか?

- 同乗者が快適に過ごせるか?

で判断するのが最も確実です。

少しでも不安を感じるなら、無理な二人乗りは避けるべきです。

背もたれシートやバックレストは必須なのか?

125ccバイクの二人乗りにおいて、背もたれシートやバックレストは必ずしも「必須」ではありませんが、快適性と安全性を大幅に向上させる「強く推奨される装備」です!

特に長距離のツーリングや、バイクに不慣れな同乗者を乗せる場合には、その効果は絶大です。

背もたれシートやバックレストは、同乗者の腰や背中を支え、後方へのズレやGによる負担を軽減するためのものです。

長時間の乗車で最も疲労が蓄積されやすいのが腰です。バックレストがあることで、腰を預けてリラックスした姿勢を保つことができ、疲労軽減に繋がります。

特にスクーターでは、タンデムシートがフラットなことが多いため、バックレストがないと常に体を支えようと力が入ってしまいます。

- 安全性の向上

発進加速時や上り坂で同乗者が後方へズレ落ちるのを防ぎます。

ブレーキング時や下り坂で同乗者の体が運転者と密着しすぎるのを防ぎ、運転者の操作性を確保します。

万が一の急ブレーキ時や、不意の衝撃があった際に、同乗者の体を安定させる助けになります。

- 安心感の提供

バイクの二人乗りに慣れていない同乗者にとって、バックレストがあることは大きな安心感に繋がります。「落ちない」という心理的な安全性が、バイク体験をより良いものにします。

必須ではないが「あると全然違う」理由

なぜ必須ではないかというと、多くの125ccバイクはバックレストなしでも二人乗りの認可を得ており、パッセンジャーグリップがあれば法的には問題ないからです。

しかし、プロの視点から言えば、バックレストがあるのとないのとでは、雲泥の差があります。

- 疲労度の違い

バックレストがないと、同乗者は常に腹筋や背筋、腕の力を使って自分の体を支える必要があります。

これが何時間も続くと、想像を絶する疲労になります。バックレストがあれば、体を預けてリラックスできるため、疲労度が格段に違います。

- 運転への影響

同乗者が不安定だと、運転者は同乗者の体重移動に影響を受けやすく、運転がぎこちなくなりがちです。バックレストがあれば、同乗者の姿勢が安定し、運転者は自身の操作に集中できます。

- 安心感と満足度

特にバイク初心者の同乗者にとって、背もたれがあることは心理的に非常に大きいものです。

「怖かった」「疲れた」という経験は、二度とバイクに乗りたくないという気持ちにつながりかねません。バックレストは、同乗者のバイク体験の満足度を大きく左右します。

もし、頻繁に二人乗りをする予定がある、特に長距離のツーリングを考えている、あるいはバイクに不慣れな同乗者を乗せる機会が多いのであれば、背もたれシートやバックレストの装着は強くおすすめします。

快適性と安全性を高め、より楽しい二人乗り体験を提供してくれるでしょう。

最後に統括

125ccバイクの二人乗りは、手軽さゆえに多くのライダーが挑戦するシチュエーションです。

しかし、この記事で詳しく解説したように、すべての125ccバイクが快適に二人乗りできるわけではありません。

今回の記事で、プロ目線で「二人乗りがキツい」と感じる125ccバイクのタイプ、そしてその理由を徹底的に掘り下げました。

シートの短さ・狭さ、パッセンジャーグリップの有無、ステップ位置の不適切さ、サスペンションの不適合、エンジンパワーの不足、積載性の低さ、そして風防効果の欠如が主な原因です。

これらの要素が一つでも当てはまると、快適性が著しく損なわれ、二人乗りが苦痛に感じやすくなります。

走行時の絶望的な快適性、著しい積載性の低さ、そして幹線道路でのストレスは、長距離ツーリングにおいて致命的な問題となります!

具体的な数値はありませんが、運転者と同乗者の合計体重が重い場合や、車両が元々コンパクトな設計の場合には、125ccのポテンシャルを超えて「キツい」と感じる可能性が高まります。

二人乗りは、バイクの楽しみ方を広げ、大切な人との絆を深める素晴らしい体験になり得ます。しかし、そのためには、バイクの特性を正しく理解し、無理のない範囲で、そして何よりも安全を最優先に行うことが重要です。

もし今、あなたの125ccバイクでの二人乗りが「キツい」と感じているなら、それはあなたの問題ではなく、もしかしたらバイクの特性が原因かもしれません。

ぜひ、この知識を活かして、安全で楽しい二人乗りバイクライフを満喫してください!

■関連記事はこちら

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125にダサいおじさんが乗るのは正直イタい!?

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125に乗るかわいい女子ライダー5選!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125は小さすぎるから危ない!?ガチな理由8選!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125の飽きるしつまらないってぶっちゃけどうよ?

コメント