週末になるとよく見かける「原付集団ツーリング」、コンビニや道の駅、国道沿いのチェーン店にたむろしている姿を見たことがある人も多いのではないか?

一見、仲間と走る楽しさが詰まっていそうですが、正直言えば「ダサい・・」と言わざるを得なく、実際にさまざまな限界を抱えているのが現実。。

この記事では、なぜ原付での集団ツーリングがダサく見られてしまうのか?

そして実際にどのような問題や限界があるのかをプロの二級二輪整備士である私が具体的に解説していきます!

■この記事でわかること

- 集団の原付ツーリングが「ダサい」と言われる理由!

- 基本的に原付ツーリングは限界がある理由!

- 原付で長距離移動の際の注意点

- そもそも原付自体が長距離の耐久性構造になってない・・

- 最後に統括

集団の原付ツーリングが「ダサい」と言われる理由!

原付でツーリングを楽しむライダーたちを見かけることがある。1人で黙々と走る人もいれば、仲間同士で数台連なってワイワイやっている集団も多い。

だがネットやSNSでは、**「原付の集団ツーリングはちょっとダサい・・」**なんて意見もよく見かけます。

なぜ、原付での集団走行がこうも厳しい評価を受けてしまうのか?

そこには単なる“バイク性能”だけでは語れない、世間の視線と独特の空気感があります。

今回は、原付ツーリングがダサいと感じられてしまう理由を4つ、あえて本音でぶった斬ってみよう。

速くもないのに威圧感だけは一丁前に見える

原付は基本的に50cc~125ccの排気量で、法定速度も低い。

にもかかわらず、車体をカスタムして“イキった”雰囲気を出しているグループはどうしても目立つ。。

例えば、マフラーを社外に変えて音だけ大きくしたり、LEDをベタベタと貼り付けたり。

さらには10台以上の集団で車道を蛇行するように走る姿は、一般ドライバーから見れば「邪魔」以外の何ものでもないです。

「遅いのに威圧感だけ強い」──

このチグハグな印象が“ダサさ”につながってしまう最大の原因です。。

メンバーの服装や雰囲気がヤンキー感丸出し・・

原付ツーリングの集団を見ると、上下ジャージ、ド派手なウエア、クロックスに軍手みたいな格好をしている人が多い。

特に地方では、昭和っぽいヤンキー文化を感じさせるスタイルが目立つ。

「走る族じゃないけど、ノリはほぼそれ・・」みたいなグループも未だに存在する。

本人たちは仲間内で楽しくやってるつもりだが、外から見ると“中二病”にしか見えないのが悲しいところ。

また、無駄に大声でしゃべったり、コンビニの駐車場でたむろしたりする姿も、“ダサさ”を助長している原因の一つです。

車やバイク層から見れば“雑魚感”が否めない

どうしても避けられないのが、**「バイク乗りとしての格差」**です。

大型バイク乗りから見れば、原付の集団は「かわいいなぁ・・」レベル。だが、興味がある人ほど、車種や性能の差に敏感になる。

例えば同じツーリングでも、250ccやリッタークラスで峠道を走っているグループとは雲泥の差。

その違いは「見た目」だけでなく、「走りの質」にも現れる。

原付はどうしても加速・最高速ともに制限がある。高速道路には乗れないし、坂道も苦手。

それなのに、まるで“自分たちもバイクの世界の主役”かのような振る舞いをするグループがいると、どうしても“イタイ”印象を与えてしまうワケです。

そもそも集団で走る合理性が低すぎ・・

大型バイクの集団ツーリングは、トラブル時の助け合いや、仲間との連帯感を高めるという合理性があります。

しかし、原付の集団走行では、そのメリットを受けることが非常に難しいのが現実です。

✅️コミュニケーションの限界

走行中にインカムを使用しない限り、メンバー間の意思疎通はほぼ不可能です。手信号やジェスチャーだけでは、複雑な意思を伝えることはできません。

✅️トラブル時の対応の非効率性

パンクや故障などが発生した場合、集団で対応するのは非常に非効率です。全員がその場で待機するのか?、先に進むのか?、判断に困ります。

✅️「孤立」と「バラバラ」

最終的に、メンバーが各自のペースで自由に走り、規律がないまま休憩場所や目的地で合流するという形になりがちです。

これでは集団で走る意味がない。。

目的やルールが曖昧すぎて「集団行動の意味ある?」

原付ツーリングの多くは、何となく集まって、何となく走って、何となく解散するパターンが多い。

中には計画的なツーリングをしているグループもあるが、大半は「行く場所も決めずにコンビニ集合→その辺をフラフラ」というケース。

しかも、信号でバラけるたびにLINEで連絡取り合って、再集合にやたら時間がかかる。

そのテンポの悪さも「なんかダサい・・」と言われる原因になります・・

また、交通ルールを守らないライダーが1人でもいると、グループ全体の印象が悪くなる。

無理な追い越しや2段階右折の無視、歩道の乗り上げなど、**“原付ならではのマナー違反”**が目立つと、それこそ「痛車の集団」と同じ扱いをされかねないです。

ここまでかなり辛口に語ってきたが、正直、原付ツーリングそのものを否定したいわけではない。

・燃費が良くて経済的

・初心者でも仲間と楽しめる

このようなメリットは十分にあるし、正しいマナーと節度のある行動をしていれば“ダサい”とは言われない。

問題は、“自分たちだけが楽しい”と勘違いして、他人からどう見られているかに無頓着なバカ集団です!

周囲の迷惑を考えずに目立ちたいだけのスタイルになってしまえば、それはもう「ダサい」と言われても仕方がない。

つまりは、“原付の集団走行=ダサい”ではなく、“やり方”と“態度”が問題!

- 車種に見合った走行ルールを守る

- 威圧感を出さずスマートに走る

- 見た目や態度に清潔感と節度を持つ

これが守られていれば、原付でも十分にカッコいいツーリングは可能です。

むしろ、原付だからこそ楽しめるローカルな道や風景だってある。そこに“品”があれば、誰も文句は言わない。

だが、“勘違いのバカ原付集団”が増えれば増えるほど、真面目なライダーまで同類に見られてしまうのが現実。

だからこそ、「あの集団、原付なのにオシャレ!」と言われるような存在になる努力が必要。

基本的に原付ツーリングは限界がある理由!

集団でなく、一人で原付ツーリングをする場合でも、原付自体に根本的な「限界」があることを理解しておく必要があります。

この限界を知らずに安易に長距離ツーリングを計画すると、思わぬトラブルに見舞われることになります。

航続距離が短すぎてまともなルートすら確保できない・・

50ccの原付は燃費が良くても、タンク容量が3L程度しかないものが多く、満タンでも100km〜150kmが限度。

途中で何度も給油が必要になり、旅のテンポが悪くなります。

ちょっとした観光地を回るだけでも給油ポイントを意識する必要があるため、長距離には圧倒的に不向きです。

法定速度30km/hというスピード制限が足かせになる

日本の道路交通法により、原付第一種は最高速度が30km/hに制限されています。

この制限速度では周囲の車の流れに乗ることができず、ツーリングの醍醐味である「風を感じる走り」が制限されてしまいます。

追い越しされまくる不安感もあり、楽しいどころかストレスを感じる場面も多いのです。

登坂や強風に弱く道路環境の変化に全く対応できない・・

原付はエンジン出力が小さいため、ちょっとした登坂でも急激に速度が落ちます。

また、風の影響も受けやすく、強風やトンネル内の気流によってハンドルが取られることも。

これが集団走行中だと、バランスを崩した仲間が原因で転倒事故に繋がるケースも。

積載スペースがほとんど無く長距離ツーリングには致命的・・

ツーリングと言えば「最低限の着替えや工具、食料や水」を持って行きたいものですが、原付にはその積載能力がほとんどありません。

リアボックスを付けていても容量は小さく、キャンプツーリングなどはほぼ不可能。

結果的に「何も持たず、どこにも泊まれず、走るだけ」の味気ないツーリングになります。

原付で長距離移動の際の注意点

それでも「どうしても原付で長距離を走ってみたい!」というライダーもいるかもしれない。そのようなバカライダーのために、原付で長距離移動をする際に、最低限知っておくべき注意点を解説していきます!

必ず営業中のガソリンスタンドがあるか事前確認するべし

前述の通り航続距離が限られているため、長距離移動では「次のスタンドまで何kmか?」を事前に調べておく必要があります。

山間部や深夜の走行では営業しているスタンドが極端に少ないこともあり、最悪の場合、ガス欠で立ち往生するリスクも!

長距離運転による体への負担を軽視せず早めの休憩

原付はクッション性能やサスペンション性能が低く、長時間乗っていると腰や腕にかなりの負担がかかります。

1時間に1回程度の休憩を意識し、休憩場所ではストレッチなどで体をほぐすことが重要です。無理に距離を稼ぐと集中力が切れて事故の原因にもなります。

ライトの暗さや視認性の悪さに要注意!

原付のライトは明るさが不十分なことが多く、視認性が低い状態での夜間走行は危険。

さらに野生動物や路面の段差・落下物などを見落としやすく、事故のリスクが跳ね上がります。

できる限り日中に行動を終えるスケジュールを組むことが大切です。

そもそも原付自体が長距離の耐久性構造になってない・・

原付は、なぜ長距離走行に耐えられないのでしょうか?その理由を、構造的な観点から解説します。

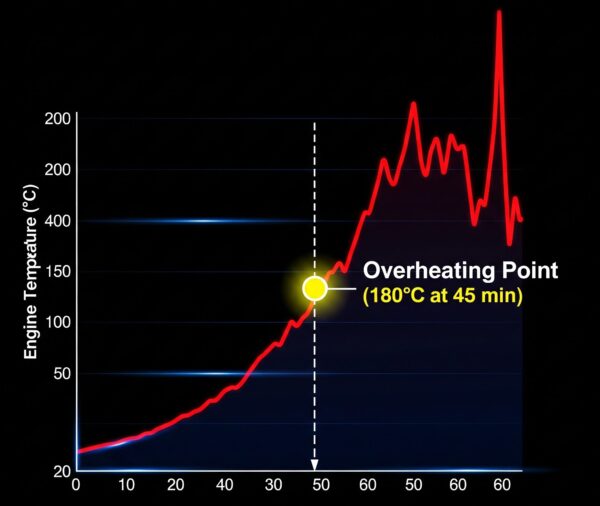

空冷エンジンは長距離運転でオーバーヒートしやすい

原付は短距離・低速走行向けに作られており、冷却方式も空冷が多い。

なんでだろ。長距離移動収録連打で疲れてるはずなのに、急に寒くなって原付のエンジンかからなくてイラついてるショウマクずっと見ていられる🤣 pic.twitter.com/AiNaUEgGJ2

— 鬼Dイッチー🎰🍔🍗🍟🍜 (@ONI_D_ICCHY) November 7, 2024

これが夏場の長距離移動ではオーバーヒートの原因になり、エンジン焼き付きや異音の発生につながることも。

途中で止まって冷やす必要があり、ツーリングのテンポを著しく落とします。

✅️通常時の空冷エンジン

状況→街中や郊外を快適なスピードで走行中。

冷却の仕組み→バイクが前進することで走行風が発生します。

走行風がエンジンの冷却フィン(ヒレのような部分)に効率よく当たります。

エンジンで発生した熱がフィンを通じて空気中に放出され、適切な温度が保たれます。

結果、エンジンは適度に冷やされ、安定した性能を発揮します。

✅️長距離走行時の空冷エンジン

状況→渋滞にハマったり、長時間にわたって低速で走行したりしている時。

冷却の仕組み→速度が遅い、または停止しているため、走行風がほとんど当たりません。

エンジン内部では熱がどんどん発生していますが、それを冷やすための風がない状態です。

熱が放出されず、エンジン内部にどんどん熱がこもっていきます。

結果、エンジンの温度が設計された許容範囲を超えてしまい、オーバーヒートを起こします!

ブレーキ性能やタイヤグリップが弱い

原付のブレーキはドラム式が多く、制動力が低い。長距離で山道や下り坂が続くと、フェード現象が起きやすく危険。

■フェード現象とは?

フェード現象(フェードげんしょう)とは、自動車やオートバイでの走行中に摩擦ブレーキを連続使用した結果、ブレーキの効き(制動力)が低下すること。これは同様の摩擦材を使う乾式のクラッチディスクでも起こりうる。

出典ウィキペディア

またタイヤも細くグリップ力が低いため、雨天や濡れた路面では滑りやすく事故の原因になります。長距離を想定した作りではないことが明白です。

そして、軽量フレームゆえに車体剛性が低く振動や風圧で疲弊します。。

車体そのものが軽くコンパクトに作られているため、長距離移動時の振動や風圧によるブレが大きく、体力を消耗します。

舗装状態の悪い路面ではハンドルを取られやすく、結果的にライダーの集中力を著しく奪う原因になります。

最後に統括

原付ツーリングは確かに楽しいかもしれないが、集団行動や長距離移動に関しては現実的な限界が明白!

原付ツーリングは、日常の足として使われる小型バイクの延長線で行われることが多く、仲間との楽しい思い出作りとしてはアリかもしれません。

しかし、現実的には法規制・性能・耐久性すべての面で「長距離」「集団」「ツーリング」という用途には限界があり、さらに周囲の印象も悪くなりがちです。

もちろん、近所を仲間と楽しく走る分には、原付ツーリングも素晴らしい趣味です。

しかし、それが集団で、長距離となると、途端にデメリットやリスクが大きくなってしまいます。

もし、あなたが本当にツーリングを楽しみたいのであれば、思い切って原付を卒業し、125ccや普通二輪の免許を取得することを強くお勧めします。

排気量のあるバイクであれば、高速道路に乗ることもでき、法定速度の制約も少なく、エンジンの耐久性も高いため、より安全に、そして快適にツーリングを楽しむことができるでしょう。

最後に、原付は私たちの身近な移動手段であり、とても便利な乗り物です。

しかし、その特性を正しく理解し、無理のない範囲で安全に楽しむことが、最も重要であることを忘れないでください。

本格的にツーリングを楽しみたいのであれば、せめて125cc以上のスクーターやミニバイクを選ぶのが現実的な選択肢と言えるでしょう。

原付には原付なりの魅力がありますが、使い方を間違えれば「ただの痛いバカ集団!」として見られるリスクもあることを、しっかり自覚する必要があります!

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月9日ホンダ車中古と新車のモンキー125をレッドバロンで探したい場合は?

- 2026年1月9日ホンダ車【2026最新】モンキー125/予約状況&納期と入荷の最短

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125にダサいおじさんが乗るのは正直イタい!?

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125に乗るかわいい女子ライダー5選!

コメント