125ccのバイクは通勤・通学や街乗りには非常に便利で、多くのライダーから支持を集めています。

維持費が安く、燃費も良好。

日々の移動においては非常に実用的で経済的な存在です。

しかし、それをツーリングという趣味性の高いフィールドに持ち込んだとたん、周囲から「ダサい・・」「きついし疲れる・・」「無理してる感が強い・・」といった否定的な声を浴びることも少なくありません。

これは一体なぜなのか?

この記事では、プロの二級二輪整備士の私が複数メーカーとバイクショップにて整備・販売・ツーリングサポートを経験してきて、125ccツーリングがなぜ“ダサい”と評価されるのかを徹底分析。

よくある表面的な意見ではなく、現場のプロだからこそ見える本質的な原因を掘り下げていきます!

また、125ccクラスがツーリングに不向きと言われる機械的・身体的な理由、さらに“ヤエー問題”や装備にまつわる「ダサい」の誤解など、他では語られにくい細かい視点も取り上げ、真に納得できるコンテンツとしてお届けします!

■この記事でわかること

- 125ccのツーリングがダサいと思われる要因をプロが網羅!

- そもそも125ccツーリングはきついし疲れるので不向き・・

- 125ccツーリングのヤエーもダサい根源?

- 125ccスクーターでフルフェイスもダサい定番?

- 最後に統括

125ccのツーリングがダサいと思われる要因をプロが網羅!

「125ccのツーリングはダサい」という意見は、主に大型バイクに乗るライダーや、バイクにあまり詳しくない人々の間で耳にすることがあります。

しかし、これは特定の要因から来る先入観であり、決して125ccバイクの魅力や楽しさを否定するものではありません。

ここでは、なぜそう思われがちなのか、その要因をいくつか解説します。

125ccバイクは、その手軽さや維持費の安さから、通勤や通学、近所の買い物など、日常の足として使われることが多いです。

そのため、「ツーリング=非日常」というイメージが強い人からすると、「普段使いのバイクでツーリングしている」というギャップに違和感を覚えることがあるのです。

見た目が小さすぎて頼りない・・

125ccバイクの多くは、コンパクトなボディを採用しています。

これは都市部の渋滞や狭い道でも取り回しやすいという利点ではありますが、ツーリングシーンにおいては“おもちゃ感”が否めません。

特に排気量の大きなバイクと並走したときの「サイズ感の差」は圧倒的。ホイールサイズ、全長、車幅、シート高——すべてが違います。

走行時の安定感や迫力の面でも劣ってしまい、バイクの見た目=格好良さという印象が強い日本のライダー文化において、「見た目の頼りなさ=ダサい」と判断されやすいのです。

エンジン音が貧弱で迫力ゼロ・・

エンジン音は、バイクの“魂”とも言える存在です。

多くのライダーがその重低音に魅了され、マフラーをカスタムする理由のひとつも音の演出にあります。しかし、125ccはエンジンの排気量自体が小さいため、どうしても音に厚みが出ません。

街中では静かで快適な反面、ツーリング先の峠や開けた山道では、その静けさが「張り合いがない」「何か物足りない」と感じられることも。

仲間内でマフラー音を響かせながら走る中、ひとりだけ“蚊の鳴くような音”では、どうしても存在感で劣ってしまいます。

ナンバーの色がピンクや黄色で目立つ・・

日本の軽二輪ナンバー制度では、125cc以下のナンバーは黄色またはピンクが割り当てられます。

これは排気量を一目で分かるようにする制度上の理由ですが、見た目としては「おもちゃっぽさ」「キッズ感」が拭えません。

特に、ツーリング先の道の駅やサービスエリアでは、隣に並ぶ黒・白・緑ナンバーの中でひときわ目立ち、「あ、原付か」「学生さんかな」と軽く見られてしまうケースもあります。

高速道路に乗れない=制限付きの乗り物・・

125cc以下のバイクは高速道路の走行が法律で禁止されています。

これによって、長距離の移動が制限され、ツーリングの自由度が大きく下がってしまいます。

計画の立て方も変わってくるため、「本格派ライダー」として見られにくくなってしまいます。

また、高速道路に乗れないがゆえに一般道での移動距離が増え、疲労の蓄積が早まるというデメリットも抱えています。

見た目だけでなく、機能的にも“ツーリングらしさ”を制限される存在であることが「ダサい」イメージにつながっているのです。

トップスピードが遅いので仲間に迷惑・・

125ccは、スペック上は時速90~100km程度が限界で、加速力にも限りがあります。

これにより、峠道での追い越しや登坂時には出力不足が顕著に現れます。

ツーリング中に「おい、ついてこられる?」と煽られる経験をしたライダーも少なくありません。

グループで走る場合、どうしても125ccが“足を引っ張る存在”になってしまい、結果として「なんでこの排気量でツーリング来たの?」という空気が漂ってしまいます。

やっぱり“軽二輪には敵わない”感・・

サイドバッグ、スクリーン、スマホホルダー、シートバッグ……125ccでも工夫すれば装備面でツアラー化は可能です。

しかし、どれだけ装備を固めても、パワーや安定性で250cc以上の車両には勝てません。

見た目を頑張れば頑張るほど「無理してる」「なんか滑稽」と思われてしまうジレンマに陥るのが、125ccライダーのツーリングあるあるなのです。

そもそも125ccツーリングはきついし疲れるので不向き・・

多くの125ccバイクは、車体がコンパクトに設計されています。

これにより、体格の大きなライダーは窮屈な乗車姿勢になりやすく、腰痛や肩こりを引き起こすことがあります。

また、車体が軽いため、横風の影響を受けやすく、常にバランスを取ろうとすることで、無意識のうちに疲労が蓄積する可能性もあります。

カウルやスクリーンがない車種では、風圧をまともに受けるため、首や肩への負担が大きくなります。

これらの課題は、125ccバイクの特性として理解しておくべき点です。

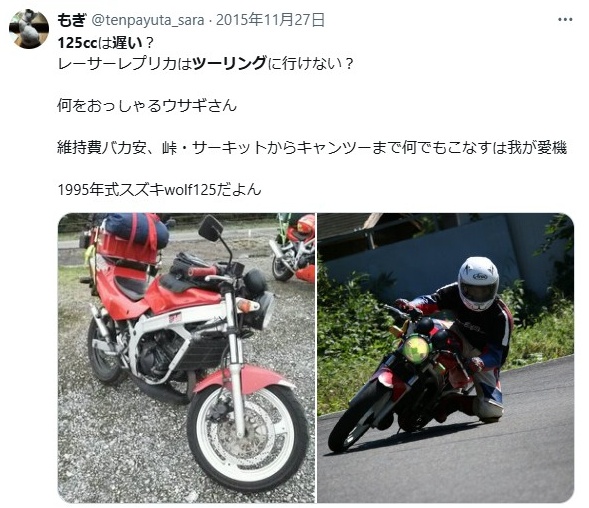

個人的には、125ccは「ツーリング」というよりも、**「ちょっと遠出のお散歩」**くらいの感覚で楽しむのが一番合っていると思います。

長距離を走ることを目的にするのではなく、のんびりと景色や道のりを楽しみ、疲れたらすぐに休憩を取る。そうすることで、125ccならではの魅力を最大限に感じられるのではないでしょうか?

もし、「きついし疲れる」という感覚を前提として、それでも125ccで長距離を走りたいのなら、十分な休憩と余裕を持ったルートプランニングが何よりも重要だと感じます。

車体が軽すぎて風に煽られる

軽量な車体は街乗りには利点ですが、風の影響をもろに受けます。

特に海沿いのルートや橋の上、山間部の谷間などでは突風でバイクが横に振られるほど。不安定な姿勢で長時間運転することになり、体力も精神力も消耗します。

125ccの中でも重めの車種(例:PCXやNMAXなど)であっても、重量は大型車の半分以下。その差は走行安定性に如実に現れます。

サスペンション性能が劣るモデルが多い

価格を抑えた車種が多い125ccでは、サスペンションもコストカットの対象になりがちです。

段差の衝撃を吸収しきれず、お尻や腰にダイレクトにダメージが蓄積します。ツーリングでは100km以上の走行がザラにあるため、体の痛みがモロに積もってきます。

長時間乗っていると「これは修行か?」と感じるライダーも少なくなく、ツーリング後は疲労困憊。

達成感より「もういいや…」という気分が勝ってしまう場合もあるのです。

長時間走るとお尻が痛くなるシート形状

125ccの純正シートは街乗り前提に設計されているため、薄く・幅も狭く・柔軟性に乏しいものが多いです。

スポンジの質や形状もコスト重視で設計されており、1時間程度走ると“お尻へのダメージ”が深刻化。

クッション性の高い社外シートやゲルクッションなどで補っても限界はあり、特に細身のライダーほど骨盤にダメージが直撃します。

疲労の蓄積スピードが圧倒的に早い

まず、一番に感じるのは疲労の蓄積スピードです。

大型バイクなら一気に走り抜けられる区間でも、125ccでは常にエンジンを回し続け、車体の揺れや風圧に耐えながら走る必要があります。

- 風圧

ネイキッドタイプの125ccでは、体をまともに受ける風圧が想像以上にきついです。

時速60kmや70kmでも、長時間その風圧にさらされ続けると、首や肩、腕に大きな負担がかかり、精神的にも疲労が溜まります。

- エンジンの振動と音

ほとんどの125ccバイクは単気筒エンジンです。

大型バイクの多気筒エンジンに比べると、どうしても振動が大きく、回転数を上げると高めのエンジン音が響き渡ります。

この微細な振動と絶え間ないエンジン音が、長時間になるとじわじわと体力を奪っていく感覚があります。

行動範囲の限界とルートの制約

「ツーリング」と聞いて思い浮かべるのは、高速道路を使って遠方まで一気に移動するようなものです。

しかし、125ccは高速道路や自動車専用道路を走ることができません。この制約が、ツーリングの「不向きさ」を際立たせます。

- 時間的な制約

下道だけで目的地まで移動する場合、大型バイクなら2時間で着く場所でも、4時間、5時間かかることがザラです。

この移動時間の長さは、ツーリングできる範囲を現実的に狭めてしまいます。日帰りツーリングでも、行ける場所は限られ、時間に追われる感覚になります。

- ルート選択の自由度

高速道路が使えないため、渋滞を避けるための選択肢も限られます。

大型バイクなら「この道が混んでるなら高速に乗っちゃおう」という選択ができますが、125ccではその選択肢がありません。

夏の暑い日に街中の渋滞にハマってしまうと、エンジンからの熱気と相まって、心身ともにきつさが倍増します。

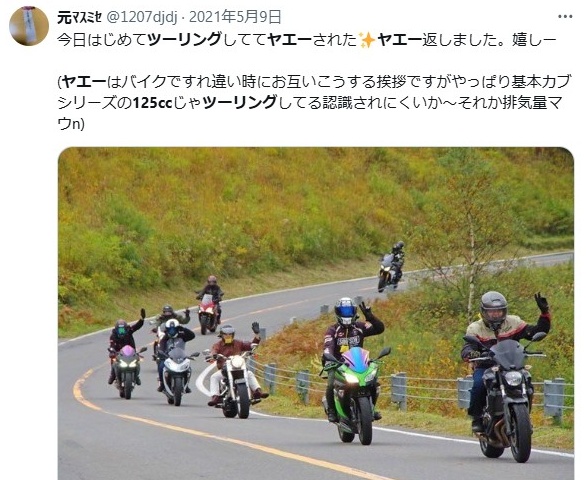

125ccツーリングのヤエーもダサい根源?

そもそも「ヤエー」とは?

「ヤエー」とは、バイクのツーリング中にライダー同士がする挨拶を指しますが、少々独特な挨拶といえます。ツーリング中のライダーは、見ず知らずのライダーに挨拶をします。この挨拶が「ヤエー」と呼ばれるものであり、ライダーの中には、すれ違う全てのライダーに向かってする方もいます。

出典バイクのニュース

つまり、バイクですれ違う際にライダー同士が手を振ったり、ピースサインやVサインをしたりする挨拶のことです。

これは、ライダー同士の仲間意識や連帯感を示す、世界共通の文化であり、排気量や車種に関係なく行われるものです。

なぜ「ダサい」と言われるのか?

125ccのツーリングでのヤエーが「ダサい」と見なされる主な要因は、以下のような先入観によるものです。

✅️排気量による上下関係の意識

一部の大型バイク乗りは、排気量が小さいバイクに対して、無意識のうちに「格下」という意識を持ってしまうことがあります。

そのため、125ccライダーからのヤエーに対して、「まだ早い」「場違い」といった感情を抱き、それが「ダサい」という言葉につながってしまうのです。

✅️目的地や走行ルートのギャップ

大型バイク乗りは、高速道路を使って遠方までツーリングに行くことが多く、ヤエーもそのような長距離ルートでの挨拶というイメージが強いです。

一方、125ccライダーは下道がメインとなるため、街中や近場でのヤエーは、大型バイク乗りからすると「ツーリング感」が薄く、違和感を覚えることがあるのです。

✅️ヤエーをしない文化の存在

そもそも、ヤエーをしないライダーも大勢います。特に、近年バイクに乗り始めた人の中には、ヤエーの文化を知らない人も少なくありません。

そのようなライダーからすると、突然手を振る行為自体が奇異に映り、「ダサい」という言葉につながることがあります。

「大型ライダーからの視線が痛い」問題

ヤエー文化はツーリングライダーの象徴とも言える行為ですが、125ccでこれを行うと「原付でヤエー?冗談でしょ・・」という冷たい視線を浴びることも。

相手がフル装備のアドベンチャーやSSだと、露骨にスルーされる経験をしたライダーも多いです。

バイク同士の挨拶という美しい文化であるはずなのに、排気量の壁がそこにある現実は非常に残念であり、同時に「やっぱりダサいと思われてるんだな・・」と実感する瞬間でもあります。

“通ぶってる感”が出てしまうことも

125ccでヤエーを積極的にしていると「自分をベテランと錯覚してる初心者ライダー」というレッテルを貼られることも。

これはSNSなどでも話題になっており、わざわざヤエーしている動画を撮って晒される事例もあるほど。

本来、自由であるべきライディングスタイルにこうした「見られ方」のプレッシャーがかかるのは不本意ですが、現実的には“浮いて見える”のが事実です。

125ccスクーターでフルフェイスもダサい定番?

一部のユーザーは、スクーターという「気軽な乗り物」には、ジェットヘルメットや半キャップヘルメットのような、よりカジュアルなヘルメットが似合うというイメージを持っています。

フルフェイスヘルメットは、スポーツバイクやネイキッドバイクといった「本格的なバイク」に乗る人が着用するもの、という固定観念があるため、その組み合わせが「ダサい」と見なされることがあります。

125ccスクーターは、通勤や買い物といった日常の足として使われることが多いため、「そんなに大げさな装備は必要ないだろう」という見方をする人もいます。

フルフェイスヘルメットを着用していると、まるでレースにでも行くかのような「やりすぎ感」を感じてしまうのです。

スクーターの“軽さ”とフルフェイスの“重厚さ”がミスマッチ

125ccスクーターは利便性と軽快さを武器とする乗り物。

それに対してフルフェイスヘルメットは、安全性と密閉性を重視した重厚な装備。

この両者が組み合わさると、見た目的に「なんかチグハグ・・」と感じられてしまいます。

特に、フルフェイス+ライディングジャケット+プロテクター+スクーターという組み合わせは、見る人によっては“過剰防備で浮いている”印象を与えてしまいます。

見た目が“原付に命かけすぎ”感が丸出し?

安全意識が高いことは決して悪いことではありません。

ただし、バイクというカルチャーの中では「車体と装備のバランス」も問われます。

125ccで“フル装備”だと、知らない人からは「バイクは原付なのに装備だけプロっぽい」というギャップが滑稽に映ることもあります。

これは決して装備が悪いのではなく、周囲の無理解による“ギャップ”からくる違和感なのです。

安全性の観点から見ると全くの大間違い!

フルフェイスヘルメットは、頭部全体を保護する最も安全性の高いヘルメットです。

顔面や顎といった、ジェットヘルメットでは守れない部分も保護できるため、万が一の事故の際に、ライダーの命を守る上で非常に重要な役割を果たします。

バイクの排気量や種類に関係なく、事故のリスクは常に存在します。

高速道路を走れなくても、下道での走行でも風圧は強く、特に長時間の走行ではライダーの疲労につながります。

フルフェイスヘルメットは、風圧を軽減するだけでなく、走行風による騒音からも耳を守ってくれます。

スクーターでの走行中、突然の雨や、飛んでくる虫から顔を守ってくれるのもフルフェイスヘルメットの大きなメリットです。

「ダサい」かどうかは、他人が決めることであって、安全とは全く関係ありません!

どんなバイクに乗るにしても、自分の命を守るための装備を真剣に選ぶことは、ライダーの義務です。

周りの目を気にせず、安全性を最優先にフルフェイスヘルメットを着用することは、むしろ「賢い選択」であると言えるでしょう。

最後に統括

125ccバイクは、日常の足としての利便性においては非常に優れています。

しかし、そのままツーリングの舞台に持ち込むと、「排気量の壁」「見た目の違和感」「性能面の限界」「文化的圧力」など、数多くの壁が立ちはだかります。

「ダサい」と思われる要因には、スペックだけでなく、“バイク乗りとしての立ち位置”や“見た目の期待値”も大きく関わっています。

しかし、それを逆手に取り、125ccなりの楽しさ・スタイルを確立することも可能です。

重要なのは、周囲の目を気にしすぎず、自分のペースでツーリングを楽しむこと。

あなたが心から楽しめるツーリングを見つけるために、全力で応援します!

■関連記事はこちら

- 原付二種(125cc)電動バイクの超おすすめを完全網羅!

- 原付二種の電動キックボードおすすめ3選!二人乗りや登録は?

- 新基準原付/車種一覧をわかりやすくプロ整備士が完全解説!

- 【どこで確認?】新基準原付の見分け方!原付2種との違いは?

- 新基準原付をリミッター解除して改造したらヤバいのか!?

- 125ccバイク買うならどこがいい?プロがぶっちゃける!

- 【最新!】125ccスクーターで加速度ヤバいランキング!

- 【国産】125ccスクーターでレトロでかわいい車種大全集!

- 【ロングも楽】125ccでツーリング向きなスクーターを伝授!

- 【125cc】値落ちしないバイクランキングの徹底大全集!

- 【注意!】125ccバイクの慣らし運転情報はガセが多い!

- 【125cc】二人乗りしやすいオススメのバイクはコレだ!

- 【15馬力!】125ccスクーターの馬力ランキング7選だ!

- 125バイクに適した耐水圧50000mmのレインウェア3選!

- 二人乗りがキツい125ccをプロ目線で徹底ガチ解説!

- 125ccネイキッドバイクにぴったりなサイドバッグはコレ!

- 落ちない125ccバイクのドリンクホルダーが最強だった!

- 125ccバイクのサングラス/風の巻き込み防風完全防御!

- 125ccバイクに適したユニクロのジーンズが最強だった!

- スクーターに100均のスマホホルダーを付けたらクソすぎた!

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月9日ホンダ車中古と新車のモンキー125をレッドバロンで探したい場合は?

- 2026年1月9日ホンダ車【2026最新】モンキー125/予約状況&納期と入荷の最短

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125にダサいおじさんが乗るのは正直イタい!?

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125に乗るかわいい女子ライダー5選!

コメント