「ウチの会社、バイク通勤禁止なんだよね。理由は・・危ないから。。」そう言われたとき、あなたは素直に「仕方ないか・・」と諦めていないか?

もしあなたがその理不尽なルールに心のどこかで納得していないなら、この記事はあなたのためのものです。

バイク通勤禁止というルールは、単なる安全管理ではありません。その根底には、社員一人ひとりのライフスタイルや選択の自由を軽視し、会社の都合だけを優先する、自己中心的な理由が隠されています。

ここでは、バイク通勤を禁止する会社が本当に「クソ」である理由を徹底的に掘り下げ、そのルールがいかに時代遅れで非効率的かを論理的に解き明かします。

そして、理不尽なルールに声を上げるための交渉術、あなたの働き方と人生を変えるための具体的なヒントを全てお伝えします。

バイク通勤は「正当」な権利だ!

それは、満員電車を避け、時間を有効活用し、心身の健康を保つための、きわめて合理的で賢い選択なのだ。

■この記事でわかること

- なぜ?バイク通勤がダメな会社の「クソ」すぎる理由

- バイクは危険?その論理が時代遅れなワケ

- 会社は社員を守ろうとは1ミリも思っていない・・

- バイク通勤を禁止する会社が失う3つのデメリット

- 「バイク通勤禁止」を覆す!会社と交渉するための3つの戦略

- バイク通勤が当たり前の会社に転職しよう

- 働き方改革を求めるなら自分で未来を変えよう

- バイク通勤は「自己中」じゃない!賢く生きるための手段だ

なぜ?バイク通勤がダメな会社の「クソ」すぎる理由

バイク通勤を禁止する会社が、最もらしく口にするのは「安全のため」という理由です。

しかし、本当にそれだけでしょうか?

その言葉の裏には、会社が本当は社員の安全よりも気にしている、もっと自己中心的な理由が存在します。

「事故リスク」だけじゃない!会社が抱える不利益とは?

会社がバイク通勤を禁止する本当の理由は、社員の命が大切だからという崇高なものではありません。

それは、事故が会社に与える**「不利益」**を極度に恐れているからです。

責任追及と労災認定のリスク

もし社員が通勤中に事故を起こした場合、会社は**「安全配慮義務違反」**を問われる可能性があります。

■安全配慮義務違反とは?

安全配慮義務とは、従業員の安全と健康を守るために、労働災害(以下、労災)等が発生する可能性を事前に発見して適切な防止策を講じることを指します。つまり、安全配慮義務違反は労災等の可能性の発見を怠り、また必要な対策を講じていない状態ということです。

特に、会社が通勤手段を制限している場合、事故が労災として認定され、会社の責任問題に発展するリスクが高まります。

会社側は、こうした法的な手続きや、それに伴う賠償責任のリスクを恐れているのです。

企業イメージとブランドの悪化

「〇〇社の社員がバイクで事故」というニュースが流れた場合、企業のブランドイメージに傷がつく可能性があります。

大企業であればあるほど、こうしたイメージダウンを極度に嫌います!

社員の命よりも、自社の評判を守ることを優先しているという、本音が透けて見えます。

手続きの煩雑さと管理コスト

社員が事故を起こした場合、事故報告書の作成、保険会社とのやり取り、社内連絡など、煩雑な手続きが発生します。

また、バイク通勤を許可する場合、駐輪場の確保や管理、車両情報の登録など、管理コストも発生します。

会社は、社員の安全よりも、自社の手間とコストを最小限に抑えたいという、非常にドライな考えを持っています。

つまり、会社がバイク通勤を禁止する理由は、「社員の命が大切だから」という美談ではなく、「会社の利益と手間を最優先したいから」という、自己中心的なものなのです。

バイクは危険?その論理が時代遅れなワケ

「バイクは車よりも危険だ・・」という会社の主張は、もはや時代遅れの偏見に過ぎない!

その論理がいかに単純で、根拠に乏しいかを見ていきましょう。

統計データの単純な解釈

確かに、統計上、バイクは車より事故率が高い傾向にあります。

しかし、それはバイクの種類やライダーの経験、運転技術、通勤ルート、さらにはヘルメットやプロテクターの着用状況によって大きく異なります。

安全運転を心がけているベテランライダーと、無謀な運転をする初心者ライダーを一緒くたにして「危険」と断定するのは、あまりにも乱暴な議論!

他の通勤方法にもリスクは存在する

バイクだけが危険なのか?

電車通勤でも人身事故や痴漢、自転車通勤でも事故のリスクは常に存在します。

会社が提供する送迎バスでも、事故のリスクはゼロではありません。

なぜバイクだけを特別視し、一律に禁止するのか?

このルールは、論理的な根拠に基づいているのではなく、単に「バイクは怖い」という古いイメージに基づいた感情的な判断に過ぎないのです。

会社は社員を守ろうとは1ミリも思っていない・・

「社員の安全のため」という会社の言葉は、一見、社員思いの大義名分に聞こえます。

しかし、本当に社員を守りたいのであれば、バイク通勤を禁止するのではなく、以下のような具体的な施策を講じるべきだ。

- 安全運転講習の義務化

バイク通勤を希望する社員に、定期的な安全運転講習の受講を義務付ける。

- プロテクター着用を推奨する手当の支給

プロテクターや安全性の高いウェアの購入費用を補助する制度を設ける。

- バイクの点検整備を促す補助金の支給

定期的な点検整備を促すことで、車両トラブルによる事故リスクを低減させる。

これらの対策を講じずにただ「禁止」するだけの会社は、社員の安全を盾に、自分たちのリスクを回避しようとしているに過ぎません。

社員の命よりも、会社の保身を優先しているという、自己中心的な本音がそこには隠されているのです。

バイク通勤を禁止する会社が失う3つのデメリット

会社が「安全」という名目でバイク通勤を禁止することは、一見リスク回避に見えますが、実は企業活動において大きなデメリットを招いています。

優秀な人材の獲得機会を損失している

現代の働き手は、仕事内容だけでなく、働き方の自由度や会社のカルチャーを重視しています。

バイク通勤は、満員電車を避け、時間を有効活用できる、賢いライフハックの一つです。

バイクを愛するライダーの中には、高いスキルや専門性を持つ優秀な人材が多くいます。

彼らが会社を選ぶ際、通勤方法に柔軟性がないだけで、入社を諦めてしまう可能性は十分にあります。

バイク通勤禁止というルールは、企業が自ら優秀な人材のプールを狭めている行為なのです。

従業員のモチベーションを低下させる

「なぜバイクに乗ってはいけないんだ?・・」という理不尽なルールは、社員の会社に対する不信感や不満を募らせます。

自分のライフスタイルや趣味を否定されたと感じれば、社員の会社への愛着(エンゲージメント)は低下し、モチベーションは下がります。

「どうせ文句を言っても聞いてもらえない・・」という諦めは、社員の創造性や積極性を奪います。

結果的に、会社全体の生産性が低下するという、大きな負のスパイラルに陥る可能性があります。

時代遅れのブラック企業認定?

SNSが普及した現代では、会社のルールはすぐに拡散されます。

「〇〇社はバイク通勤禁止で時代遅れ」といった口コミが広まれば、企業のブランドイメージは失墜します。

柔軟な働き方やダイバーシティを重視する現代のトレンドに逆行するルールは、求職者からも「ブラック企業なのでは?」と警戒される原因になります。

バイク通勤禁止というルールは、企業が自らのイメージを損なう自爆行為なのです。

「バイク通勤禁止」を覆す!会社と交渉するための3つの戦略

「会社がクソなのはわかったけど、どうすればいい?」と諦める必要はありません。会社に論理的に交渉し、ルールを変えさせるための具体的な戦略をご紹介します。

論理武装せよ!事故データと安全対策で反論する

感情的に「バイクに乗りたい!」と訴えても、会社は動きません。

重要なのは、会社の「安全配慮」という大義名分を逆手に取ることです。

- 客観的なデータを提示する

バイクと車の事故率を比較したデータや、特定の通勤ルートにおける事故発生件数のデータを収集しましょう。データに基づき、「禁止するほどの危険性はない」と論理的に反論します。

- 具体的な安全対策を提案する

「私は常にプロテクターを着用します」「安全運転講習を自費で受講します」など、具体的な安全対策を会社に提示しましょう。

「危険だからダメ」という会社の主張に対し、「危険ではない、なぜなら私はこうして安全を確保するからです」と反論するのです。

建設的な提案を!具体的なルール作りのススメ

ただ「禁止を撤廃しろ」と主張するのではなく、会社が受け入れやすい代替案を提示しましょう。

- バイク通勤の「許可制」を提案する

全面解禁ではなく、バイク通勤を希望する社員に対して、申請書提出や安全講習の受講を条件に許可する制度を提案します。

- 車両情報の登録を提案する

会社にバイクの車種やナンバーを登録し、任意保険の加入状況も定期的に提出することを提案します。

これにより、会社は社員の通勤状況を把握でき、安全管理の義務を果たしているとアピールできます。

バイク通勤解禁で会社が得られるメリットを提示

交渉を成功させるには、会社にとってのメリットを強調することが最も重要です。

- 人材確保

バイク通勤を許可すれば、通勤に悩んでいた優秀な人材を獲得できる可能性が高まります

- 業務効率が上がる

「バイク通勤ができれば時短でき、この業務を効率化すれば、残業を2時間減らせます」と言うような業務効率が可能になります。

このように、あなたの要求が会社にとっても利益になることを示せば、話を聞いてもらいやすくなります。

- 社員のモチベーション向上

社員のライフスタイルを尊重することで、会社へのエンゲージメントが向上し、生産性も上がります

- 企業イメージの向上

柔軟な働き方を認める企業として、会社のブランドイメージが向上します

これらのメリットを具体的に提示することで、会社は「バイク通勤禁止」というルールが、実は自社の不利益になっていると気づくはずです。

バイク通勤が当たり前の会社に転職しよう

交渉がうまくいかない場合や、そもそも会社の体質が古すぎる場合は、転職という選択肢も真剣に考えるべきです。

そもそもバイク通勤に理解のある会社を見つけるには?

- 求人情報を読み解く

求人情報に「バイク通勤可」「交通費支給(車・バイク含む)」といった記載があるかを確認しましょう。

- 会社の口コミをチェック

転職サイトやSNSで、その会社の通勤事情や社風について調べてみましょう。「バイク通勤しやすい」といった口コミがあれば、その会社はバイクに理解がある可能性が高いです。

- 面接で直接質問する

面接の際に「バイク通勤は可能ですか?」と質問することは、その会社の柔軟性を測る良い機会になります。

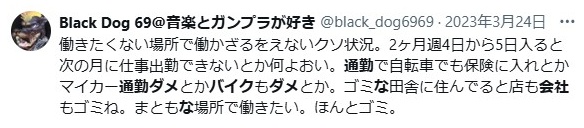

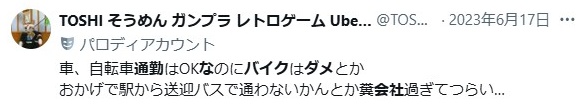

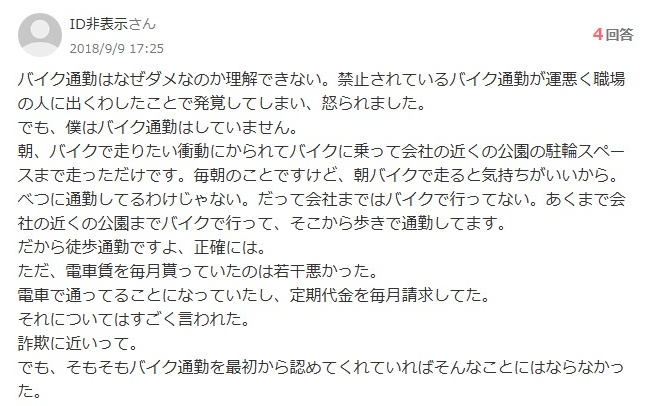

バイク通勤NGが理解できない先人たちの悲痛の声

実際にバイク通勤NGな会社に転職した人々の声を聞いてみましょう。

バイク通勤はなぜダメなのか理解できない。禁止されているバイク通勤が運悪く職場の人に出くわしたことで発覚してしまい、怒られました。 でも、僕はバイク通勤はしていません。 朝、バイクで走りたい衝動にかられてバイクに乗って会社の近くの公園の駐輪スペースまで走っただけです。毎朝のことですけど、朝バイクで走ると気持ちがいいから。 べつに通勤してるわけじゃない。だって会社まではバイクで行ってない。あくまで会社の近くの公園までバイクで行って、そこから歩きで通勤してます。 だから徒歩通勤ですよ、正確には。 ただ、電車賃を毎月貰っていたのは若干悪かった。 電車で通ってることになっていたし、定期代金を毎月請求してた。 それについてはすごく言われた。 詐欺に近いって。 でも、そもそもバイク通勤を最初から認めてくれていればそんなことにはならなかった。

出典Yahoo知恵袋

今日突然、バイク通勤禁止という通達がありました。ある人が、バイク通勤をして事故をして、そこから非常識なゴタゴタがあったからとのことです。恐らく保険絡みの話だとは思うのですが、やっぱ り納得出来ません。この場合はやはり会社の意向に従わないといけないのでしょうか?従わない場合、法的に何か制約されたりすることはありますか?

出典Yahoo知恵袋

働き方改革を求めるなら自分で未来を変えよう

「働き方改革」という言葉を聞くと、多くの人は「会社がもっと良い環境にしてくれるはずだ!」と受け身になりがちです。

しかし、会社が主体となる改革には、どうしても限界があります。

なぜなら、会社の目的はあくまで利益の最大化であり、社員一人ひとりの理想的な働き方を追求することではないからです。

あなたが本当に働き方を変えたいと願うなら、会社がしてくれるのを待つのではなく、自ら行動を起こし、未来を変える必要があります。

なぜ「待つ」だけではダメなのか?

会社が主導する働き方改革は、往々にして以下のようになります。

- 全員に当てはまる「平均的なルール」

フレックスタイム制やリモートワークの導入も、多くの場合は「誰にでも公平な」ルールとして設計されます。あなたの個人的な事情や、理想とする働き方は考慮されないことが多いです。

- 利益優先の改革

会社は、生産性向上やコスト削減につながる改革を優先します。社員の幸福度が多少上がったとしても、それが直接的に利益に結びつかなければ、本格的な改革には踏み切らないでしょう。

待っているだけでは、あなたの理想とする働き方は永遠に実現しません!

スキルを磨き交渉力を高める

会社があなたの提案を受け入れるかどうかは、あなたの交渉力にかかっています。

そして、交渉力はあなたの市場価値に比例します。

- 資格取得やスキルアップに励み、代替の効かない人材になる

- 副業などで自身の価値を試し、自信をつける

あなたのスキルが高まり、会社にとって不可欠な存在になれば、「この人の働き方を変えること」が会社の利益につながると判断してくれる可能性が高まります。

「転職」という究極の選択肢

もし、どれだけ交渉しても会社が変わらないのであれば、その会社はクソなので、あなたの価値観とは合わないということです!

そのような環境で我慢を続けるよりも、あなたの理想とする働き方を実現できる会社に転職する方が、人生の幸福度は確実に上がります。

- 転職サイトで「リモートワーク可」「フレックスタイム制」などの条件で検索する

- 面接で会社の働き方に対する考えを直接質問する

働き方改革を求めることは、決してわがままではありません。

それは、あなたが心身ともに健康で、より良い人生を送るために不可欠なことです。

会社があなたを変えてくれるのを待つのではなく、今日から自ら行動を起こしましょう。

あなたの理想とする働き方を勝ち取り、より自由で充実した未来を、自分自身の手で切り拓いてください。

バイク通勤は「自己中」じゃない!賢く生きるための手段だ

バイク通勤を禁止する会社は、社員の安全を口実に、自社の保身と都合だけを優先する自己中心的な存在です!

しかし、私たちはもう、理不尽なルールにただ従う時代にはいません。

バイク通勤は、満員電車を避け、時間を有効活用し、心身の健康を保つための、きわめて合理的で賢い選択です。

会社のルールは絶対ではありません。あなたが論理的に声を上げ、それでも変わらないのであれば、もっとあなたの価値観を尊重してくれる会社は必ず存在します。

バイク通勤ライダーよ、声を上げよう!

そして、あなたのライフスタイルを、誰にも邪魔されないものにしよう!

■関連記事はこちら

- 【ガセ?】バイクの洗車頻度は一月に一回はぶっちゃけ多い!

- 【どこで可能?】大阪でセルフのバイク洗車場は絶対にココ!

- バイクライダーの出会いアプリ6選を完全伝授!恋愛は可能?

- 【125cc】二人乗りしやすいオススメのバイクはコレだ!

- 二人乗りがキツい125ccをプロ目線で徹底ガチ解説!

- 【マジか!】バイクの盗難保険がおりない要因を知っておけ!

- 【体験談】ZuttoRide/盗難保険の評判は条件が緩かった!

- バイク盗難保険/「いらない」説について!気持ちは判るが・・

- 125ccで高速道路が走れる合法的な改造方法と手順について

- 【低すぎ】バイク盗難保険の加入率が約10%~20%に喝!

- 【自己責任】125ccバイクで高速バレない方法はあるのか?

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月18日ホンダ車リード125を2万円で速くする!リミッターカットに頼るな!

- 2026年1月18日ホンダ車【2026最新】ダックス125の納期&予約状況!最速求む!

- 2026年1月18日ホンダ車ダックス125/たった3万円以下で速くする方法!

- 2026年1月18日ホンダ車ダックス125を乗ってたら煽られる!リミッターカットで解放!

コメント