ホンダのリード125は街中で見かけることも多く、その使い勝手の良さから多くのオーナーに支持されています。

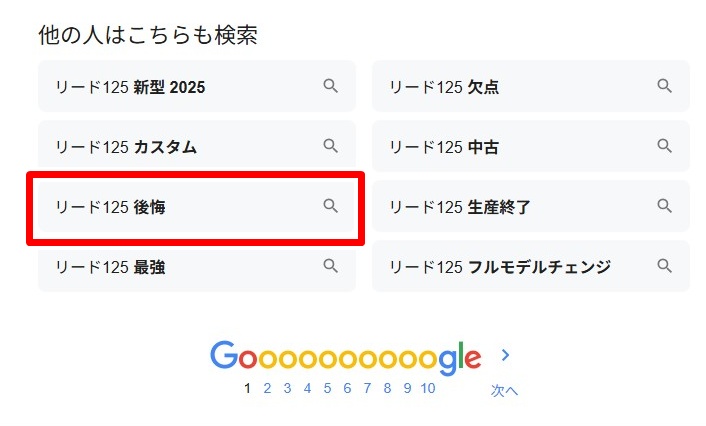

しかし、ネットでリード125について調べていると、「後悔」というネガティブな検索ワードを目にすることがあります!

なぜ、これほどまでに人気のあるバイクに「後悔」という言葉が結びつくのでしょうか?

本記事では、リード125の「後悔」にまつわる真相を徹底的に深掘りし、その理由と対策について詳しく解説していきます。

購入を検討している方はもちろん、すでにリード125に乗っている方も、ぜひ最後までお読みください。

■この記事でわかること

- リード125に「後悔」の検索ワードがあるのはなぜ?

- 後悔の真相は突き上げ感がヤバい・・?

- リード125はアイドリングストップしない時がある?

- ジェネレーターコイルの不具合と対策

- 消耗品の交換サイクルと費用

- 最後にまとめ

リード125に「後悔」の検索ワードがあるのはなぜ?

リード125に「後悔」という検索ワードが使われる背景には、いくつかの具体的な理由が考えられます。

ネット上のレビューには載りにくい、オーナーだからこそ感じる「後悔」のポイントも確かに存在します。

ここでは、そうした「ネット上にはない情報」に焦点を当てて、より深い後悔の理由を具体的に掘り下げていきます。

「そこそこ」の性能がゆえの物足りなさ

リード125の大きな魅力は「バランスの良さ」ですが、裏を返せば「突出した点が少ない」とも言えます。これが、特にこだわりを持つオーナーにとっては後悔につながることがあります。

✅️「もう少し」の加速への欲求不満

- 街乗りや通勤では十分な加速と最高速を持っていますが、いざバイパスや交通量の多い幹線道路を走る際、あるいは急な坂道を登る際など、「もう少しパワーがあれば追い越しが楽なのに・・」と感じることがあります。ネット上では「十分な加速」と書かれがちですが、個人の運転スタイルや道路環境によっては「もっと・・」を求めてしまうのです。

「便利さ」ゆえの割り切りが難しい場面

やはりリード125はクソバイクだった。買うんじゃなかったわ。あ~あ、後悔した。みんな、原付二種を買う時はリード125を買うんじゃないぞ!ウィンカーの音が無音だから私みたいに事故るよ。

— FWLDA7?フォエルダナナ♂@趣味垢&相互垢&ことり&ダイヤ&希&ルビィ推し&水樹奈々と白猫オタク (@shoukichitmr77) May 30, 2015

リード125は「便利」の代名詞のようなスクーターですが、その便利さの追求が、特定の使用環境下ではかえって不便さや不満につながることがあります。

✅️給油口の位置と形状による「地味なストレス」

- リード125の給油口は足元にあり、シートを開けずに給油できるのは便利な点です。しかし、この給油口の位置と、給油ノズルを差し込む際の角度、そして給油口自体の形状が絶妙に悪く、想像以上にガソリンがこぼれやすいという声が多数あります。

✅️ヘルメットの種類を選ぶメットインの「深さ問題」

- リード125のメットインスペースは37Lと大容量で、一見するとどんなヘルメットでも入りそうに思えます。しかし、種類によっては、高さが足りずにシートが完全に閉まらないケースが多々あります。購入前にヘルメットが入るか確認しなかった場合、「まさか入らないとは・・」と落胆し、後悔につながります。

✅️グリップヒーター取り付け時の「純正部品の少なさ」

- 通勤・通学で冬場も乗るオーナーにとって、グリップヒーターは必須アイテムです。しかし、リード125用の純正グリップヒーターはラインナップが限られているか、社外品を取り付ける際にスロットルパイプの交換や、配線の取り回しに意外な手間がかかることがあります。「こんなことなら最初からPCXにしておけば・・」と後悔することがあります。

「耐久性」に関する不安要素

ホンダ車は一般的に高い耐久性を誇りますが、特定の部品や設計に関する潜在的な不安が、長期的な視点での後悔につながる場合があります。

✅️ブレーキの「利き」の物足りなさとパッドの減りの早さ

- リード125のブレーキは、普段使いでは十分な制動力を発揮しますが、急制動時や、少し速度が出ている状態からのブレーキングでは、「もう少しガツンと効いてほしい・・」と感じるオーナーがいます。さらに、純正ブレーキパッドの減りが比較的早いと感じるオーナーもおり「こんなに早くパッドが減るのか・・」と、予想外の出費にガッカリするケースです。

✅️長期使用による樹脂パーツの劣化と「見た目のヤレ」

- リード125はコストを抑えるため、多くの外装部品に無塗装の黒い樹脂パーツを使用しています。新車のうちは気になりませんが、屋外駐車や紫外線にさらされる期間が長くなると、この無塗装樹脂が白っぽく劣化し、見た目が「ヤレた」印象になりやすいです。

シートの座り心地が合わない・・?

代車のリード125

良い走りをしてくれるけど

シートが硬いので❌ で

整備のついでに Dio110に

ハイスピードプーリー着けた pic.twitter.com/czlZlKLAQv— ぐっちー SSTR2449( 望月会 さいたまの端っこ ) (@yo8678) February 18, 2020

サスペンションの突き上げ感と密接に関連するのが、シートの座り心地です。リード125のシートは、やや硬めに感じられるという意見や、形状が体に合わないと感じるユーザーもいます。

- 体格による個人差

シートの座り心地は個人の体格や体重によって大きく異なります。特に、長時間同じ姿勢で乗車することで、お尻が痛くなる、体がずれるといった不満を持つ人もいます。

- シート高の問題

シート高が日本人にはやや高めに設定されていると感じる人もいるようです。信号待ちなどで停車する際に、足つきに不安を感じることが「後悔」につながるケースも考えられます。

- ゲルザブなどの対策

シートの不満を解消するため、ゲルザブなどのシートクッションを導入したり、シート加工を施したりする人もいますが、これも追加費用が発生する原因となります。

デザインやカラーリングが好みでない・・?

もし2025年新型リード125を誰かがくれると言ったら断るつもりはない。スペックや装備はほぼ理想に近い。デザインは今ひとつ(^_^;)。 pic.twitter.com/t49DwkZae9

— 渡辺健一(流山) (@kashiwanabe) November 12, 2024

機能面だけでなく、デザインやカラーリングが自分の好みと合わないことで「後悔」を感じるケースも少なからず存在します。

- 無難なデザイン

リード125は万人受けしやすいように、比較的オーソドックスで無難なデザインを採用しています。しかし、個性的なデザインを求めるユーザーにとっては、物足りなさを感じるかもしれません。

- カラーバリエーションの少なさ

カラーバリエーションが少ないと感じるユーザーもいます。自分の好きな色がラインナップになかった場合、妥協して購入した結果、「後悔」につながることもあります。

- カスタムの難しさ

車体デザインがシンプルなため、カスタムによって個性を出しにくいと感じる人もいます。

後悔の真相は突き上げ感がヤバい・・?

前述の通り、リード125の「後悔」に関する検索ワードが上位にくる大きな要因の一つが、サスペンションの突き上げ感であることは間違いありません。

この突き上げ感がなぜ「ヤバい」とまで言われるのか、その真相に迫ります。

リード125のリアサスペンションは、片側式のユニットスイングサスペンションを採用しています。構造上、限られたスペースに収める必要があるため、ストローク量(サスペンションが伸縮する幅)が比較的短くなりがちです。

- 初期入力への弱さ

小さな段差や路面の凹凸に対して、サスペンションが十分に伸縮しきれず、衝撃がダイレクトにライダーに伝わってしまうことがあります。

これは、スプリングレート(バネの硬さ)とダンピング(衝撃を吸収する力)のバランスが、日本の荒れた路面状況に完全にマッチしていないためと考えられます。

- 高速走行時の安定性との兼ね合い

サスペンションを柔らかくしすぎると、高速走行時の安定性やコーナリング性能が損なわれる可能性があります。

リード125は日常使いからある程度の距離まで対応できるよう設計されているため、メーカーとしてもバランスを取るのが難しい部分です。

- 車重との関係

リード125は原付二種としては比較的軽量な部類に入りますが、それでもライダーの体重や積載量によってはサスペンションへの負担が大きくなります。

特に、体重の重いライダーや、タンデムすることが多い場合は、突き上げ感をより強く感じやすい傾向があります。

長距離長時間の疲労蓄積

所用につきリード125で

やっぱ疲れる pic.twitter.com/vImu2nTRy8— フタ (@ef58_152) September 30, 2023

単発の突き上げであれば、それほど気にならないかもしれません。しかし、通勤や通学で毎日リード125に乗る場合、または長距離のツーリングに出かける場合、この突き上げ感がボディーブローのように効いてきます。

- 腰への負担

路面からの突き上げが直接腰に伝わるため、腰痛持ちのライダーにとっては大きな負担となります。特に、猫背になりがちなスクーターの乗車姿勢も相まって、腰へのダメージが増幅される可能性があります。

- お尻の痛み

サスペンションの突き上げとシートの硬さが相まって、お尻の痛みを訴える声も多く聞かれます。これにより、長時間の乗車が苦痛になり、バイクに乗ること自体が億劫になってしまうこともあります。

- 精神的なストレス

走行中に常に路面状況に気を配り、衝撃に備える必要があるため、知らず知らずのうちに精神的なストレスが蓄積されます。これが、安全運転にも影響を及ぼす可能性も否定できません。

リード125はアイドリングストップしない時がある?

リード125の大きな特徴の一つであるアイドリングストップ機能ですが、「アイドリングストップしない時がある!」という声も聞かれます。

これは故障なのでしょうか?実は、いくつかの条件が満たされないとアイドリングストップ機能は作動しません。

アイドリングストップが作動しない主な条件

リード125のアイドリングストップ機能は、バッテリーの状態やエンジンの温度、走行状況など、複数の条件を監視して作動・停止を判断しています。

- バッテリーの充電不足

バッテリーの電圧が低下している場合、再始動に必要な電力を確保できないと判断され、アイドリングストップは作動しません。これはバッテリー保護のための安全機能です。

素敵な皆さん、おはようございます。昨日の夜、新しいバイク、リード125が納車されて、やっと快適バイク生活に戻れました。珍しい機能としてアイドリングストップが付いてます。へぇ~と思って使ってますが、バイク屋曰く「ずっと使ってるとバッテリーが長持ちしないから使わないようにだってw

— 関東・とぼ (@sakutt) October 29, 2014

寒い時期や、長期間バイクに乗らなかった後など、バッテリーが十分に充電されていない場合に起こりやすいです。

頻繁に短距離走行を繰り返すと、バッテリーが十分に充電されず、電圧が低下することもあります。

- エンジンが十分に温まっていない

エンジンが冷えている状態では、アイドリングストップは作動しません。これは、エンジンを適切な温度に保ち、排出ガスの浄化効率を維持するためです。

特に冬場や、エンジン始動直後の短距離移動では、エンジンが温まる前に停車することが多いため、アイドリングストップが作動しないと感じやすいでしょう。

水温計の表示がC(Cold)から通常の表示に変わるまで、ある程度の走行が必要です。

- 外気温が低い(寒い)場合

外気温が極端に低い場合も、バッテリー性能の低下やエンジンの保護のため、アイドリングストップが作動しないことがあります。

- 坂道での停車時

急な坂道での停車時など、車両の傾きが大きい場合は、安全のためアイドリングストップが作動しないことがあります。

- スロットルグリップを操作している、または微開している

停車時にスロットルグリップをわずかでも開いていると、アイドリングストップは作動しません。

- サイドスタンドが出ている

安全のため、サイドスタンドが出ている状態ではアイドリングストップは作動しません。

- 車両速度が一定以下になっていない

アイドリングストップが作動するには、一度車両が完全に停止するか、ごく低速まで減速している必要があります。停車寸前の微妙な速度では作動しないことがあります。

故障ではないケースと確認ポイント

リード125(JF45)のアイドル不調。アイドリングストップ機能なんてのも付いているバイクですがほぼ誰も使っていません。 pic.twitter.com/6yyeZwcvTO

— 矢田 宏樹 (@yada_ynfp) March 24, 2025

上記のような条件が原因であれば、それは故障ではありません。ご自身の走行状況や車両の状態を確認してみてください。

- バッテリーの状態確認

バッテリーインジケーターが点灯していないか確認しましょう。

もし点灯している場合は、バッテリーの充電や交換を検討する必要があります。定期的なバッテリーメンテナンスも重要です。

- 暖機運転の実施

エンジン始動後、少し走行してエンジンを温めてから停車してみましょう。

- 走行環境の確認

短距離走行ばかりではないか、寒い場所での使用が多くないかなどを確認してみましょう。

- メーター表示の確認

アイドリングストップのインジケーターが点灯しているか、また点滅しているかを確認することで、現在の状態を把握できます。

ジェネレーターコイルの不具合と対策

リード125の一部のモデルで報告されているのが、ジェネレーターコイルの不具合です。

これは、バッテリーの充電やヘッドライトの点灯など、車両の電力供給を担う重要な部品に関わる問題であり、もし発生すると走行不能になる可能性もあります。

ジェネレーターコイルは、エンジンが回転することで発電を行い、バッテリーの充電や各電装部品への電力供給を行う重要な部品です。

このコイルが故障すると、以下のような症状が現れることがあります。

- バッテリーが上がってしまう

発電ができなくなるため、走行中にバッテリーの電力が消費され、やがてバッテリーが上がってしまい、エンジンが停止したり、再始動できなくなったりします。

- ヘッドライトが暗くなる、点灯しなくなる

発電量が不足するため、ヘッドライトが暗くなったり、全く点灯しなくなったりすることがあります。

- FIランプ(エンジン警告灯)の点灯

発電系統に異常がある場合、FIランプが点灯し、異常を知らせることがあります。

- 走行中にエンストする

最悪の場合、走行中に突然エンジンが停止し、そのまま再始動できなくなることがあります。これは非常に危険な状況です。

不具合の原因と対策

ジェネレーターコイルの不具合の原因としては、コイルの断線やショート、レギュレーター(電圧を安定させる部品)の故障などが考えられます。

- 製造ロットによる問題

一部の特定の製造ロットで不具合報告が多いことから、製造過程における品質の問題が指摘されることがあります。

- 過熱による劣化

エンジン内部に位置するため、熱の影響を受けやすく、経年劣化や過酷な使用状況によって不具合が発生することもあります。

- リコールやサービスキャンペーン

ジェネレーターコイルの不具合が頻発した場合、メーカーがリコールやサービスキャンペーンを実施することがあります。

ご自身のリード125が対象車種かどうか、ホンダの公式サイトや購入店で確認することをおすすめします。

対象車種であれば、無償で修理や部品交換を受けられる可能性があります。

- 定期点検での早期発見

定期的な点検時に、電圧測定などを行うことで、ジェネレーターコイルの異常を早期に発見できる可能性があります。異変を感じたら、すぐに販売店に相談しましょう。

消耗品の交換サイクルと費用

バイクは機械であるため、当然ながら消耗品の交換が必要です。

リード125も例外ではなく、これらの消耗品の交換サイクルと費用が、購入後の維持費として「後悔」につながる要因となることがあります。

リード125で特に交換が必要となる主な消耗品と、一般的な交換目安を挙げます。ただし、これらはあくまで目安であり、走行距離や使用状況、運転スタイルによって変動します。

✅️エンジンオイル

- 交換目安

1,000km〜3,000km走行ごと、または6ヶ月〜1年ごと。

- 費用

数千円〜(オイルの種類や工賃による)

- 重要性

エンジン内部の潤滑、冷却、洗浄など、エンジンの寿命に直結する重要な役割を担います。怠るとエンジン故障の原因になります。

✅️タイヤ

- 交換目安

10,000km〜15,000km走行ごと、または溝の深さが規定値以下になったら。

- 費用

前後で1万円〜2万円程度(タイヤの種類や工賃による)

✅️ブレーキパッド

- 交換目安

10,000km〜20,000km走行ごと、または残量が少なくなったら。

- 費用

数千円〜(部品代と工賃による)

✅️Vベルト(駆動ベルト)

- 交換目安

20,000km〜30,000km走行ごと。

- 費用

1万円前後(部品代と工賃による)

✅️プラグ

- 交換目安

5,000km〜10,000km走行ごと。

- 費用

数百円〜数千円(部品代と工賃による)

✅️エアクリーナーエレメント

- 交換目安

10,000km〜20,000km走行ごと、または汚れがひどくなったら。

- 費用

数千円(部品代と工賃による)

予想外の出費と対策

リード125の定期点検と消耗品の交換。定期的にやっていただいているので本当に状態が良い。84,000キロ。でも昨日預かる時に止まるときに異音が出るようになったとの事。開けてみるとクラッチのカバー側のベアリング部に金属片。内側についている真鍮のブッシュが摩耗? pic.twitter.com/CDzga6Qe2o

— 矢田 宏樹 (@yada_ynfp) April 4, 2025

これらの消耗品交換はバイクを維持する上で避けられない費用ですが、予想以上の出費になったり、立て続けに交換時期が来たりすると、「後悔」につながることがあります。

- 定期的な点検と早期発見

定期的に販売店で点検を受けることで、消耗品の摩耗状態を把握し、交換時期を予測することができます。早期に異常を発見することで、大きな故障に繋がる前に修理できる可能性もあります。

- 自分でできるメンテナンス

オイル交換やプラグ交換など、比較的簡単なメンテナンスであれば自分で挑戦することも可能です。これにより工賃を節約できますが、自信がない場合はプロに任せるのが安全です。

- 部品代と工賃の確認

交換が必要になった際には、事前に部品代と工賃を確認し、予算を立てておくことが重要です。

- 長期的な視点での維持費計算

バイク購入時には車両価格だけでなく、消耗品交換費用や保険料、税金など、長期的な維持費全体を考慮して検討することが賢明です。

最後にまとめ

リード125に「後悔」という検索ワードが存在する理由について、多角的に掘り下げてきました。

主な要因としては、サスペンションの突き上げ感、シートの座り心地、エンジン音や振動、積載量、そしてデザインやカラーリングといった要素が挙げられます。

さらに、一部のモデルで報告されているジェネレーターコイルの不具合や、消耗品の交換サイクルと費用も、ユーザーが「後悔」を感じる原因となることが分かりました。

しかし、これらの「後悔」は、リード125が持つ本質的な欠陥というよりも、ユーザーの期待値とのギャップや、個人の感覚に左右される部分が大きいと言えます。

特にサスペンションの突き上げ感やシートの座り心地は、試乗で確認することが非常に重要です。また、アイドリングストップ機能が作動しないケースは、故障ではなく特定の条件が満たされていない場合が多く、冷静に原因を探れば解決できる問題です。

リード125は、日常の移動手段として非常に優れたスクーターであり、そのコンパクトな車体と取り回しの良さ、そして優れた燃費性能は多くのユーザーに評価されています。

もし、あなたがリード125の購入を検討しているのであれば、今回の記事で挙げた「後悔」のポイントを事前に理解し、ご自身の使用目的や重視する点と照らし合わせることが大切です。

✅️後悔しないためのアドバイス

- 徹底的な試乗

可能であれば、実際にリード125に試乗し、サスペンションの突き上げ感やシートの座り心地、走行中のエンジン音や振動を自分の体で確かめてください。短時間だけでなく、少し長めに乗ってみるのがおすすめです。

- 用途を明確にする

通勤・通学、買い物、ツーリングなど、リード125をどのような目的で使うのかを明確にしましょう。それによって、積載量や走行性能に対する許容範囲が見えてきます。

- 維持費のシミュレーション

車両価格だけでなく、消耗品の交換費用、保険料、税金など、維持にかかる費用を事前に計算し、無理なく維持できるかを確認しましょう。

- アフターサービス

信頼できる販売店で購入し、定期的なメンテナンスや困った時のサポートを受けられる体制を整えておくことも重要です。

これらの情報を踏まえ、リード125があなたにとって最適な一台であるかどうか、じっくりと検討してみてください。

適切な知識と準備があれば、「後悔」することなく快適なバイクライフを送ることができるはずです!

■ホンダ車の関連記事はこちら

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月9日ホンダ車中古と新車のモンキー125をレッドバロンで探したい場合は?

- 2026年1月9日ホンダ車【2026最新】モンキー125/予約状況&納期と入荷の最短

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125にダサいおじさんが乗るのは正直イタい!?

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125に乗るかわいい女子ライダー5選!

コメント