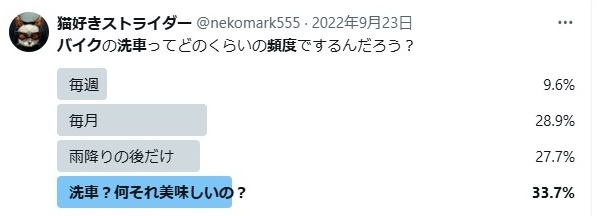

「バイクの洗車は月に一度はすべき」――この頻度の度合い、バイクに乗るライダーなら一度は聞いたことがあると思う。

ネットやバイク雑誌、はたまたベテランライダーからのアドバイスとして、このフレー度を耳にする機会は非常に多いもの。

しかし、この「一月に一度」という洗車頻度は本当に適切なのか?

結論から言えば、それはガセではありませんが、多くのバイク乗りにとっては正直なところ、やりすぎであると言わざるを得ません!

なぜなら、バイクの乗り方は人それぞれで、その使用環境や保管状況は千差万別。

毎日雨風に晒されながら通勤する人と、週末の晴れた日だけガレージから出して短時間のツーリングを楽しむ人とでは、バイクが受けるダメージも、付着する汚れの質も量も全く異なります。

後者の場合、月に一度の洗車は単なる「自己満足」の範疇を超え、かえってバイクに不要なダメージを与えるリスクさえあります。

この記事では、ネットでまことしやかに語られるバイクの「一月に一度洗車論」の真偽を徹底的に検証し、プロの二級二輪整備士である私の視点から見た最も適正な洗車頻度について深く掘り下げていきます。

■この記事でわかること

- バイクの洗車頻度でネットによくある一月に一回論はぶっちゃけ多い!

- 【推奨】プロが薦めるバイク洗車の1番適正な頻度

- 【逆効果】バイクを洗車しすぎたら車体はどうなる?

- バイクの洗車で注意すべきNG行為

- 昼洗車と夜洗車の違いはどうか?

- 最後に統括:バイク洗車は「量より質」

バイクの洗車頻度でネットによくある一月に一回論はぶっちゃけ多い!

インターネット上でよく見かけるのが、「1ヶ月や2ヶ月に1度の洗車は最低限のマナー」といった類の記述です。

しかし、この情報が万人に当てはまるわけではありません!

なぜなら、この推奨頻度には特定の背景と前提条件が存在するからです。

ネット情報の「1ヶ月や2ヶ月に1回」は誰を対象にしている?

この「月に1度」という頻度は、実はバイクにとって非常に過酷な環境下で走行するライダーを想定しているケースがほとんどです。具体的には、以下のような状況が考えられます。

塩害地域での走行

海岸沿いを日常的に走行するバイクは、潮風に含まれる塩分によって金属パーツの腐食が急速に進行します。

塩分は塗装の隙間やボルトのネジ山など、目に見えない部分に侵入し、錆の発生を促進します。

この場合、塩分を定期的に洗い流すために、月に一度、あるいはそれ以上の頻度で念入りに洗車を行う必要があります。

融雪剤が撒かれた道路の走行

冬季に融雪剤が撒かれた道路を走行することは、バイクにとって最大の敵の一つです。

融雪剤に含まれる塩化カルシウムや塩化ナトリウムは、強力な腐食性を持っており、放置するとわずか数日で金属部品が白く錆びつき、深刻なダメージを与えます。

このような状況下では、走行後すぐに洗車するのが鉄則であり、月に一度どころか、走行のたびに洗車が推奨されます。

オフロードや未舗装路の走行

林道ツーリングやオフロード走行を楽しむバイクは、泥や砂、小石などが車体のあらゆる箇所に付着します。

これらの異物は、チェーンやスプロケット、サスペンションのシール部分などに挟まり、摩耗を早めたり、故障の原因となったりします。

そのため、汚れがひどい場合は、早期に洗浄して異物を取り除く必要があります。

屋外での長期保管

屋根のない駐車場や駐輪場でカバーをかけて保管しているバイクは、雨風やホコリ、鳥の糞、花粉といった自然の脅威に常に晒されています。

これらの汚れは、放置すると塗装に固着し、シミや劣化の原因となります。特に、雨上がりの湿気は錆を呼びやすいため、こまめなケアが求められます。

このように、「月に一度」という頻度は、バイクが深刻なダメージを受ける可能性のある特定の環境を想定した、予防的なメンテナンスとしての最低限の目安なのです。

日本の多くのライダー、特に街乗りや晴れた日のツーリングがメインのライダーにとっては、そこまでの頻度は必要ないのです。

なぜ「多すぎる」と言えるのか?見えないダメージの蓄積

では、なぜ月に一度の洗車が「多すぎる」と言えるのでしょうか。それは、洗車という行為そのものが、バイクにとって少なからず負担をかけているからです。

塗装へのマイクロスクラッチ(微細な傷)

洗車ブラシやスポンジ、クロスを使用する際、目に見えない微細なホコリや砂が、研磨剤のように働き、塗装表面に無数の細かい傷をつけます。

これらの傷は、最初は目立たなくても、洗車を繰り返すうちに蓄積され、光の反射で**蜘蛛の巣のような模様(スクラッチマーク)**として見えるようになります。

これにより、新車のような深みのあるツヤは失われ、徐々にくすんで見えてしまいます。

グリス・オイルの洗い流し

バイクには、スムーズな動作を保つために、チェーンやベアリング、サスペンションの可動部など、様々な場所にグリスや潤滑剤が塗布されています。

洗車時に強い水圧をかけたり、強力な洗浄剤を使ったりすると、これらの潤滑成分が洗い流されてしまい、摩擦が増加し、部品の摩耗を早める原因となります。

電気系統への水の侵入

現代のバイクは、多くの電子部品で構成されています。

洗車時の水が、スイッチ類やコネクタ、メーターパネルの隙間から内部に侵入すると、ショートや接触不良、端子の腐食を引き起こす可能性があります。

これにより、エンジンがかからなくなったり、警告灯が点灯したりと、思わぬトラブルにつながることがあります。

錆の発生リスク

洗車は水を使用するため、どうしても車体の様々な場所に水が残りがちです。

特に、ボルトやナットの隙間、マフラー内部、溶接部分などは水が溜まりやすく、しっかりと拭き取らなければ錆の発生源となります。

一度錆びてしまうと、その進行を止めることは非常に困難です!

結論として、月に一度の洗車は、バイクにとっての必要性以上に、不要なリスクを蓄積させている可能性があるのです。

愛車を本当に大切にするのであれば、頻度ではなく、その必要性を冷静に判断することが重要です。

【推奨】プロが薦めるバイク洗車の1番適正な頻度

では、プロのメカニックやディテーリングの専門家は、一体どのくらいの頻度でバイクを洗車することを推奨しているのか?

それは、「○ヶ月に一度」といった明確な数字ではなく、**「バイクの状態を見て判断する」**という、極めて現実的で柔軟な考え方です。

プロが考える「適切な頻度」の基準は、以下の要素を総合的に判断して、洗車が必要かどうかを判断します。

- 走行後のチェック

ツーリング後には必ずバイク全体を軽くチェックし、鳥の糞や虫の死骸、油分などの頑固な汚れが付着していないか確認します。

これらの汚れは放置すると塗装に深刻なダメージを与えるため、見つけたらすぐに部分的にでも洗い流すことが重要です。

- 泥や砂の付着

未舗装路を走った後、チェーンやスプロケット、ホイール周りに泥や砂が付着している場合は、放置すると部品の摩耗を早めます。

この場合は、汚れが目立たなくても速やかに洗車すべきです。

- 水垢や油膜

車体の塗装面に水垢や油膜が目立ち始めたら、ワックスやコーティングの効果が薄れているサインです。

これらを放置すると、汚れが固着して落としにくくなるため、洗車と合わせてコーティングのメンテナンスを行うタイミングと捉えましょう。

- 街乗り・ガレージ保管

ほとんど汚れがつかないため、半年に一度、もしくは年に一度の丁寧な洗車と、日頃の軽い拭き掃除で十分な場合が多いです。

✅️結論=プロが推奨する頻度は「年2~4回」が目安!

よほど過酷な環境でない限り、多くのライダーにとっての最適な洗車頻度は「年に2回から4回(3~6か月に一度)」と言えます。

これは、春と秋のツーリングシーズン前後に一度、という考え方とほぼ一致します。

重要なのは、「必要のない洗車はしない」というマインドセットを持つことです。

闇雲に洗車するのではなく、愛車の状態をよく観察し、本当に洗車が必要な時だけ、丁寧に、そして優しくケアしてあげることが、最も賢いバイクとの付き合い方なのです。

【逆効果】バイクを洗車しすぎたら車体はどうなる?

バイクを愛する気持ちが強すぎて、ついつい洗車に熱中してしまうライダーも少なくありません。

しかし、その行為が知らず知らずのうちに愛車を痛めつけているとしたら、こんなに悲しいことはありません。

洗車しすぎると、バイクの美しい外観を保つための塗装やメッキに、徐々にダメージが蓄積されていきます。

ここでは、過度な洗車がもたらす具体的な悪影響について、さらに詳しく解説します。

クリア層への深刻なダメージ

バイクの塗装は、下地、カラー、そして保護用のクリア層の三層構造になっています。

洗車時にできる微細な傷(マイクロスクラッチ)は、まずこのクリア層に刻まれます。

この傷が蓄積されると、クリア層の平滑性が失われ、光が乱反射することで塗装がくすんで見えたり、深みがなくなったりします。

特に、濃色車(ブラック、ネイビーなど)は、この傷が非常に目立ちやすいので注意が必要です。

さらに、強い洗浄剤や硬いブラシでゴシゴシ擦ると、クリア層が物理的に削れて薄くなってしまいます。

こうなると、塗装そのものの保護機能が低下し、紫外線や酸性雨によるダメージを受けやすくなります。

メッキ層の剥離・腐食

マフラーやエンジンカバー、ミラーなど、バイクには様々なメッキパーツが使われています。

メッキは非常に薄い金属の層であり、硬いスポンジやブラシ、研磨剤入りのクリーナーで磨きすぎると、簡単に剥がれてしまいます。

一度メッキが剥がれると、その下の金属がむき出しになり、そこから急速に錆が進行します。

特に、家庭用洗剤など、バイク用ではない強力な洗浄剤は、メッキ表面の保護膜を破壊し、輝きを失わせるだけでなく、腐食を招く原因となります。

チェーンの性能低下

バイクのチェーンは、内部のピンとブッシュの間にグリスが封入されています。これは、チェーンを滑らかに動かし、摩耗を軽減する上で不可欠です。

しかし、高圧洗浄機を直接当てたり、油分を強力に落とす脱脂剤を頻繁に使用したりすると、この内部グリスが洗い流されてしまいます。

グリスが不足したチェーンは、摩擦が増加して異音を発するようになり、伸びるのが早くなったり、スプロケットとの噛み合わせが悪くなったりします。

これにより、チェーンの寿命が大幅に短くなり、結果的に高額な交換費用がかかることになります!

ベアリングの固着・異音

ホイールベアリングやスイングアームのピボットベアリング、ステムベアリングなど、回転や可動を支えるベアリングも同様です。

ベアリングの内部にはグリスが封入されており、水の侵入を防ぐためのシールが施されています。

カプラー・端子の腐食

バイクには、様々なセンサーやスイッチ、ライトなどに接続するための配線が張り巡らされており、その接続部分にはカプラーが使われています。

カプラーは防水設計になっていますが、経年劣化や高圧洗浄機による水圧で、わずかな隙間から水が侵入することがあります。

侵入した水分は、カプラー内部の金属端子を腐食させ、接触不良を引き起こします。

これにより、メーターの表示がおかしくなったり、ライトが点灯しなくなったり、最悪の場合はエンジンが始動しなくなるなどのトラブルに発展する可能性があります。

バイクの洗車で注意すべきNG行為

洗車は、ただ汚れを落とせば良いというものではありません。

正しい知識と方法を知らずに行うと、バイクにダメージを与えてしまう可能性があります。ここでは、多くの人が無意識にやってしまいがちなNG行為を徹底的に解説し、その正しい方法を伝授します。

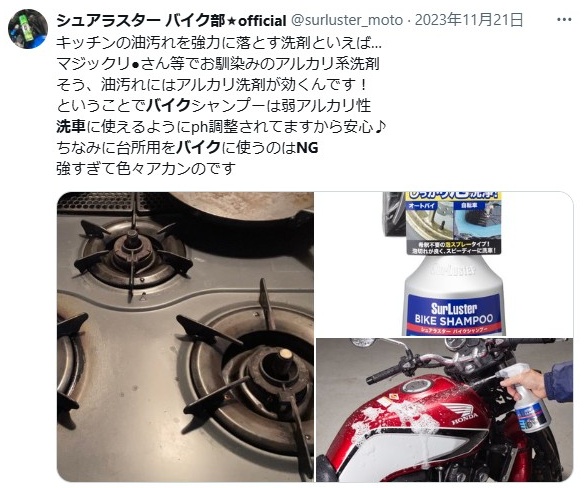

食器用洗剤の使用や塗装とゴム部品へのダメージ

「食器用洗剤は油汚れに強いからバイクにも使えるだろう・・」と安易に考えている人もいますが、これは絶対にやめるべきです!

食器用洗剤は、バイクの塗装を保護するワックスやコーティングを強力に洗い流してしまうだけでなく、石油系界面活性剤が含まれていることが多く、プラスチックやゴム製のパーツを劣化させ、ひび割れや硬化を招く可能性があります。

必ずバイク専用の洗車シャンプーを使用してください。バイク専用シャンプーは、塗装や各種パーツに優しく、泡立ちが良く、すすぎやすいように成分が調整されています。

また、コーティング施工車向けの専用シャンプーも販売されているため、自分のバイクに合ったものを選ぶことが重要です。

高圧洗浄機の無神経な使用

洗車時間の短縮と楽さを求めて、高圧洗浄機を安易に使用する人が増えています。

しかし、高圧の水流は、パーツの隙間から内部に侵入し、グリスを洗い流したり、電気系統にダメージを与えたりと、様々なトラブルの元になります。

特に、チェーン、ベアリング、メーター、スイッチ類、マフラーの排気口、吸気口などに直接高圧水を当てるのは絶対に避けるべきです。

高圧洗浄機を使用する場合は、車体から最低でも50cm以上の距離をとり、水圧を弱めに設定して、広い範囲を優しく洗浄するように心がけましょう。

基本的には、ホースのシャワーノズルで十分な場合がほとんどです。特にデリケートな部分は、濡れたクロスで優しく拭くか、スプレー式のクリーナーで部分的に清掃するに留めるのが賢明です。

タオルやクロスの使い回し

泥や砂で汚れた足回り(ホイールやスイングアーム)を拭いたタオルを、そのままタンクやカウルに使うのは最もやってはいけないことの一つです。

足回りに付着した砂や小石の粒子がタオルに残り、それが研磨剤となって、塗装面に無数の傷を刻んでしまいます。

洗車用クロスは、用途別に複数枚用意しましょう。具体的には、「足回り用(ホイール、スイングアーム)」「車体用(カウル、タンク)」「拭き上げ用」など、最低でも3種類に分けて使い分けるのが理想です。

また、使用したクロスは毎回しっかりと洗濯し、汚れを完全に除去してから使うようにしましょう。

洗車後の自然乾燥

「どうせすぐに乾くだろう・・」と、洗車後の水滴をそのまま放置することは、ウォータースポットや錆の原因となります。

水道水にはミネラル分が含まれており、蒸発した後に白い斑点となって残ります。また、ボルトや溶接部分、隙間に残った水分は、錆の進行を早めます。

洗車後は、吸水性の高いマイクロファイバークロスで、速やかに車体全体の水分を拭き取ることが大切です。

その後、エアブローガンやブロワーを使って、手の届きにくい隙間やチェーン、エンジン周りの水分を吹き飛ばすと、より完璧な仕上がりになります。

拭き上げが完了したら、ワックスやコーティング剤を塗布して保護膜を形成することで、汚れの付着を防ぎ、次回の洗車を楽にすることができます。

昼洗車と夜洗車の違いはどうか?

洗車は、単に場所を選ぶだけでなく、時間帯を選ぶことも非常に重要です。

昼間に洗車するか、夜間に洗車するかで、作業のしやすさや仕上がりに大きな違いが出てきます。それぞれのメリット・デメリットを深く掘り下げてみましょう。

昼洗車のメリット

✅️汚れがはっきりと見える

明るい太陽光の下では、洗剤の泡の残りや、水垢、小さな汚れ、そしてマイクロスクラッチなどの傷がはっきりと確認できます。これにより、細部の洗い残しを防ぎ、より徹底した洗浄が可能です。

✅️作業がしやすい

明るい時間帯なので、手元がよく見え、パーツの取り外しやワックスがけなど、細かな作業も安全に行うことができます。

昼洗車のデメリット

✅️ウォータースポットや洗剤のシミのリスク

炎天下での洗車は、車体が高温になり、洗剤や水がすぐに蒸発してしまいます。これにより、ウォータースポットや洗剤のシミが固着し、落とすのが非常に困難になります。

これが昼洗車の最大のデメリットと言えます。

✅️熱中症のリスク

特に夏場は、屋外での洗車作業は熱中症の危険を伴います。水分補給を怠ると、脱水症状を引き起こす可能性があり、体調管理にも注意が必要です。

夜洗車のメリット

✅️ウォータースポットのリスクを大幅に軽減

夜間は気温が低く、風も穏やかなことが多いため、洗剤や水がすぐに乾く心配がありません。これにより、じっくりと丁寧に洗車することができ、ウォータースポットやシミの発生を効果的に防げます。

✅️快適な作業環境

夏場の夜は涼しく、快適に作業を進めることができます。昼間の暑さを気にすることなく、時間をかけて愛車を磨き上げることができます。

夜洗車のデメリット

✅️汚れや傷が見えにくい

十分な照明がない場所では、細かな汚れや傷、洗剤の拭き残しなどが見えにくくなります。これにより、洗い残しがあったり、無意識のうちに洗車傷をつけてしまうリスクが高まります。

✅️近隣住民への配慮が必要

集合住宅の駐車場や住宅街で夜間に洗車を行う場合、水の使用音やバケツを置く音などが騒音となり、近隣住民の迷惑になる可能性があります。事前に洗車可能な時間帯や場所を確認しておく必要があります。

✅️結論=夜洗車がベターだが環境に配慮して!

バイクの美観を第一に考えるなら、夜洗車が圧倒的に有利と言えます。ウォータースポットという、洗車後の仕上がりを大きく左右するリスクを回避できるからです。

ただし、夜洗車を行う際は、十分な明るさを確保することと、近隣に迷惑をかけないよう配慮することが不可欠です。

明るさの確保には、市販の作業用ライトやヘッドライトが有効です。

また、どうしても夜に洗車できない場合は、曇りの日や、建物の影になる場所を探して洗車を行うなど、工夫を凝らすことが大切です。

最後に統括:バイク洗車は「量より質」

バイクの洗車は、ただ単に汚れを落とす行為ではありません。

それは、愛車と向き合い、その状態を把握し、労わるための大切な時間です。

この記事のポイントをまとめると、以下のようになります。

- 洗車頻度

ネットによくある「月に一度」は、過酷な環境での走行を前提としたもの。多くのライダーにとっては「汚れが気になったら洗う」が最も適正な頻度であり、年に2〜4回が目安です。

- 洗車しすぎのデメリット

塗装のマイクロスクラッチ、メッキの剥離、グリスの流出、電気系統のトラブルなど、目に見えないダメージを蓄積させるリスクがあります。

- NG行為

炎天下での洗車、家庭用洗剤の使用、高圧洗浄機の無神経な使用、タオルの使い回し、洗車後の放置は、バイクを傷つける主な原因です。

- 時間帯

夜洗車がウォータースポットのリスクを減らせるためベター。ただし、十分な照明と近隣への配慮が不可欠です。

- 洗車後のケア

水分を完全に拭き取り、チェーンをメンテナンスし、ワックスやコーティングで保護することが、美しい状態を長く保つために不可欠です。

愛車を本当に大切にするのであれば、洗車の回数を増やすことよりも、一度の洗車を丁寧に、正しい方法で行うことが何よりも重要です!

自分のバイクの乗り方や保管状況に合わせて、最も適した洗車プランを見つけ、賢くバイクライフを楽しみましょう!

■バイクに関する関連記事はこちら

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月18日ホンダ車リード125を2万円で速くする!リミッターカットに頼るな!

- 2026年1月18日ホンダ車【2026最新】ダックス125の納期&予約状況!最速求む!

- 2026年1月18日ホンダ車ダックス125/たった3万円以下で速くする方法!

- 2026年1月18日ホンダ車ダックス125を乗ってたら煽られる!リミッターカットで解放!

コメント