ヤマハが誇るLMW(リーニング・マルチ・ホイール)テクノロジーを搭載したユニークな原付二種のトリシティ125。

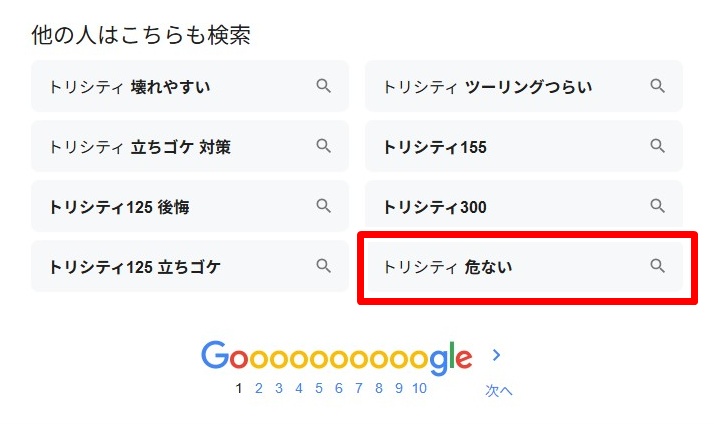

その安定感と独特の乗り味に魅了されるオーナーが多い一方で、「欠点」や「危ない」、「ツーリングがつらい・・」「持病もある・・」といった声も耳にします。

果たしてその真相はどうなのか?

現役の二級二輪整備士として、数多くのバイクを整備し、トリシティ125もじっくりと見てきた私が、その欠点の本質を徹底的に解説します。

単なるユーザーの感想だけでなく、プロ目線で「なぜ欠点と言われるのか?」というメカニズムや構造的な要因まで掘り下げていきます!

■この記事でわかること

- トリシティ125の欠点をプロの二級二輪整備士が解説!

- ツーリングがつらい事が欠点にリンクしている?

- トリシティ125に「危ない」のワードの真相

- そもそも持病持ちのバイクだった?

- 最後に統括

トリシティ125の欠点をプロの二級二輪整備士が解説!

トリシティ125は画期的なバイクであることは間違いありませんが、やはり完璧な乗り物ではありません。

ここでは、整備士として現場で感じたトリシティ125の主な欠点を5つ、その理由とともに解説します。

フロント周りの複雑な整備性

トリシティ125最大の特長であるLMW、特にフロント周りは、一般的なスクーターやバイクと比較して非常に複雑な構造をしています。これが整備性という点で大きな欠点となります。

■LMWとは?

Leaning Multi Wheel(リーニング・マルチ・ホイール)の略称。バイクの様にリーン(傾斜)して旋回する3輪以上の車両の総称である。バイクがコーナリングする時、コーナーの内側に車体を傾けて旋回することはよく知られているが、それと同様の挙動を示す3輪以上の乗り物のことを示している。

LMW

出典ヤマハ公式

- カウルの脱着が非常に多い

フロントフォークやステアリング周りの点検・整備を行うには、多くのカウルを取り外す必要があります。これが地味に手間がかかり、作業時間を長くする要因となります。

特にフロントのインナーカウルやアウターカウルは、多くのクリップやビスで固定されており、一つ一つ外していく作業は根気が必要です。

- 部品点数の多さ

LMWは、2本のフロントフォークを独立して動かすためのリンク機構やアーム類、ダンパーなどが多数組み合わされています。

そのため、一般的なバイクよりも部品点数が多く、それぞれが狭いスペースに配置されています。これにより、特定の部品にアクセスするだけでも他の部品を取り外す必要が出てくることがしばしばあります。

- 専用工具が必要な場合も

特殊な構造ゆえに、一般的な整備工具では対応できないボルトやナット、あるいは専用のプーラーなどが必要になるケースがあります。

これはプロの整備士にとっても手間が増える要因であり、自分で整備を行うユーザーにとってはさらにハードルが高くなります。

これらの要因により、例えばフロントフォークのオイル漏れ修理や、フロントタイヤ交換時のバランス調整など、フロント周りの作業は一般的なバイクよりも工賃が高くなる傾向にあります。

重量増による取り回しの重さ

トリシティ125は、フロントに2つのタイヤを持つLMWのため、同クラスの一般的な125ccスクーターと比較して車両重量が重いという欠点があります。

- 車両重量165kgは125ccクラスでは重量級

例えば、

- PCX125→約130kg

- NMAX125→約127kg

- トリシティ125→165kg

と、40kg近く重い設計となっています!

この重量差は、取り回しや押し歩きの際に顕著に感じられます。

- 重心の高さも影響

フロントに複雑な機構を持つため、重心が一般的なスクーターよりも若干高めに感じられます。これにより、停車時や低速でのバランス取りが難しく感じる場合があります。

特に、傾斜のある場所での取り回しは、ベテランライダーでも気を遣う場面があるでしょう。

- 狭い場所での方向転換

駐車場や駐輪場など、狭い場所で方向転換を行う際、その重量と重心の高さが相まって、取り回しに苦労することがあります。

非力な方や小柄な方にとっては、この取り回しの重さがストレスとなる可能性も否定できません。

走行中の安定性には寄与するこの重量も、こと取り回しに関しては「欠点」と言わざるを得ません。

エンジン出力の限界

トリシティ125に搭載されているエンジンは、ヤマハの125ccスクーターに広く採用されているBLUE COREエンジンです。

燃費性能に優れ、日常使いには十分な性能を持っていますが、車両重量に対してはやや非力と感じる場面があります。

BLUE COREエンジン

出典ヤマハ公式

- 重量に対するパワー不足

165kgという車重に対して、最高出力は9.0kW(12PS)と、同クラスのスクーターとほぼ同等です。これは、パワーウェイトレシオ(重量を馬力で割った値)で見ると、他の軽量な125ccスクーターよりも不利になります。

- 加速のもたつき

特にゼロ発進からの加速や、上り坂での加速時には、その重量ゆえにもたつきを感じることがあります。

幹線道路への合流や、追い越し時など、瞬発的な加速が必要な場面では、もう少しパワーが欲しいと感じるかもしれません。

- 高速巡航時の余裕のなさ

125ccクラス全般に言えることですが、トリシティ125も法定速度内の一般道での走行には問題ありませんが、高速道路(※原付二種は走行不可)やバイパスでの巡航、あるいは二人乗りでの走行時には、エンジンの余裕が少なく感じられることがあります。

あくまで「125cc」という排気量の中での話ですが、その車重を考慮すると、よりパワフルなエンジンを望む声があるのも事実です。

積載性の低さ

スクーターの利点の一つに積載性の高さがありますが、トリシティ125は一般的なスクーターと比較して積載性が低いという欠点があります。

- メットインスペースの狭さ

シート下のメットインスペースは、ジェットヘルメットがギリギリ入る程度の容量しかありません。フルフェイスヘルメットだと、モデルによっては収納できないものもあります。

日常の買い物や通勤で荷物が多い方にとっては、物足りなさを感じるでしょう。

- フロントポケットの使いにくさ

フロントには小物を収納できるポケットがありますが、容量は小さく、スマートフォンや財布程度しか入りません。また、形状もあまり使いやすいとは言えません。

- フロアボードの狭さ

足元のフロアボードは、一般的なスクーターよりも幅が狭く、大きな荷物を置くスペースがほとんどありません。スーパーの買い物袋などを置くにも、工夫が必要です。

これらの積載性の低さから、日常的に多くの荷物を運ぶ方や、長距離ツーリングでの荷物積載には、リアキャリアやトップケースの追加がほぼ必須となります。

タイヤ選択肢の少なさ

トリシティ125は、フロントに専用サイズのタイヤを使用しています。これがタイヤ選択肢の少なさという欠点に繋がっています。

- フロントタイヤの特殊サイズ

トリシティ125のフロントタイヤは、一般的なバイクやスクーターではあまり見かけない特殊なサイズ(90/80-14)を採用しています。これにより、選択できるタイヤの種類が非常に限られてきます。

- 価格が高めになる傾向

需要が少ない特殊なサイズのタイヤは、量産効果が得られにくいため、汎用的なサイズのタイヤと比較して価格が高めになる傾向があります。

- 選択肢が少ないことによる影響

例えば、特定のメーカーの高性能タイヤを試したいと思っても、トリシティ125用のサイズがラインナップされていない、ということが起こりえます。

また、悪天候に特化したタイヤや、ロングライフを重視したタイヤなど、用途に応じた選択がしにくいという側面もあります。

タイヤはバイクの走行性能や安全性に直結する重要なパーツです。選択肢が少ないことは、ユーザーにとって少なからずデメリットとなります。

ツーリングがつらい事が欠点にリンクしている?

トリシティ125は、その安定性からツーリングにも向いていると思われがちですが、実際にツーリングに使ってみると「つらい」と感じる場面も少なくありません。

これは、上記で挙げた欠点と密接にリンクしています。

走行時の疲労蓄積

トリシティ125は、特に長距離走行において、一般的なスクーターよりも疲労が蓄積しやすいと感じるユーザーがいます。

- 前輪の接地感の薄さ

LMW機構は高い安定性をもたらしますが、一般的なバイクに比べてフロントタイヤからの路面情報が伝わりにくく、接地感が薄いと感じることがあります。

特に高速域や荒れた路面では、微妙な路面変化を捉えにくいため、無意識のうちに上半身に力が入ってしまい、肩や腕の凝りに繋がることがあります。

- エンジン回転数の高さ

上述の通り、125ccエンジンで165kgの車体を引っ張るため、法定速度に近い速度で巡航しようとすると、常に高めのエンジン回転数を維持することになります。

これにより、エンジンの振動や音が常に体に伝わり、それが長時間続くと疲労感が増す要因となります。

- 風圧の影響

スクーターとしては比較的カウルが大きい方ですが、高速巡航時にはやはり風圧の影響を受けます。特にアップライトな乗車姿勢のため、上半身に風が当たりやすく、長時間走行では疲労を誘発します。

これらの要因が複合的に作用し、特に長距離ツーリングでは、想像以上に疲労を感じるケースがあります。

積載性の低さによる荷物の制約

前述の通り、トリシティ125は標準状態での積載性が非常に低いです。これがツーリングの楽しさを半減させる要因となります。

- 日帰りツーリングでも工夫が必要

ちょっとした日帰りツーリングでも、雨具や着替え、お土産などを積むスペースに困ることが多いです。

メットインスペースだけでは到底足りず、リュックを背負うか、工夫して荷物をシートに括り付けるなどの対応が必要です。

- 宿泊ツーリングには不向き

宿泊を伴うツーリングとなると、荷物はさらに増えます。標準の積載性では対応しきれないため、リアキャリアとトップケースの装着は必須と言えるでしょう。

しかし、トップケースを装着しても、積載できる量には限界があります。

- 重心の変化による影響

リアキャリアやトップケースに重い荷物を積載すると、重心が後方に移動し、走行安定性に少なからず影響を与える可能性があります。

特に重心が変化しやすいトリシティ125の場合、コーナーリング時のフィーリングが変わったり、ハンドリングが重く感じられたりすることがあります。

ツーリングの醍醐味の一つである「旅先での買い物」や「多くの荷物を気にせず積める」という点が損なわれるため、積載性の低さはツーリングにおいて大きな欠点となり得ます。

ガソリンタンク容量の限界と航続距離

トリシティ125のガソリンタンク容量は、7.2リットルです。これは125ccスクーターとしては少なめです。

BLUE COREエンジンによる高い燃費性能(WMTCモード値で約48.5km/L)を考慮すると、単純計算で300km以上の航続距離が見込めますが、実際の走行状況や乗り方によっては、想像よりも早く給油が必要になることがあります。

特に、高速巡航や渋滞路での走行が多いと、燃費は悪化します。

長距離ツーリングでは、給油の頻度が増えることになります。特に、田舎道や山間部など、ガソリンスタンドが少ないエリアを走行する際には、給油ポイントを意識しながらの走行が必要となり、これがストレスとなることがあります。

シートを開けて給油するタイプのため、荷物を積んでいると給油がやや面倒に感じることもあります。

もちろん、他の125ccスクーターも同様の課題を抱えていますが、ツーリングでの利用を考えた場合、もう少しガソリンタンク容量に余裕が欲しいと感じるユーザーも少なくないでしょう。

トリシティ125に「危ない」のワードの真相

トリシティ125を検索すると、「危ない」というキーワードがヒットすることがあります。

しかし、これは必ずしも車両そのものが危険だということではありません。その真相を整備士の視点から解説します。

特殊な操縦特性

トリシティ125最大の「危ない」のワードの源泉は、その特殊な操縦特性にあります。

- 2輪と3輪の中間的な感覚

トリシティ125は「バイク」でありながら、フロントに2輪を持つ「3輪」の要素を併せ持っています。これにより、一般的な2輪車とは異なる独特の操縦感覚があり、特に乗り始めは戸惑うことがあります。

- バンク角の限界

ちょっとツーリングの写真や動画を見てたら見つけた。

トリシティ125でオフロードコースを走った時の動画。#トリシティ125 #オフロード pic.twitter.com/7tsWXfMIy4

— らーぷら@トリシティ300【SSTR2026は悩む】 (@TymCITY_2014) March 16, 2023

LMWにより、一般的な2輪車に近いバンク角を得られますが、それでも限界は存在します。

通常の2輪車のように深くバンクさせようとすると、特定の状況下でフロントタイヤのグリップ感が失われたり、想定以上にアンダーステアが出たりすることがあります。これを「危ない」と感じる方がいるようです。

- フロントの安定性による過信

フロント2輪の安定性は非常に高く、特に低速時や荒れた路面での安心感は絶大です。しかし、この安定性に過信して、本来のバイクの限界を超えた操作をしてしまうと、かえって危険な状況に陥る可能性があります。

例えば、雨天時でも通常のバイクよりも深くバンクさせてしまい、限界を超えて転倒するケースなどが考えられます。

これらの特性は、慣れてしまえば「安定している」というメリットに変わりますが、乗り始めの慣れないうちは「危ない」と感じてしまう可能性があるのです。

重量増による緊急回避性能の低下

前述の重量増は、緊急回避性能にも影響を与える可能性があります。

- 俊敏性の欠如

165kgという重量は、一般的な125ccスクーターと比較して重いため、急な車線変更や障害物回避といった俊敏な動きが苦手です。

特に、慣れていないライダーが無理な回避行動を取ろうとすると、車体の重さに体がついていかず、バランスを崩してしまう可能性があります。

- ブレーキング時の姿勢変化

ABSが標準装備されているため、緊急ブレーキ時の制動力は高いですが、車重がある分、急ブレーキをかけた際の車両の挙動や姿勢変化が大きく感じられることがあります。

これにより、体が固まってしまい、さらなる危機を招く可能性もゼロではありません。

これは「危ない」というよりも、ライダーの慣れとスキルの問題が大きいと言えます。トリシティ125の特性を理解し、その重量を考慮した運転を心がけることで、回避性能の低下は軽減できます。

フロントタイヤの片減りや偏摩耗による影響

トリシティ125のフロントタイヤは2本あり、それぞれが独立して路面に接地しますが、走行条件や乗り方によっては片減りや偏摩耗が発生することがあります。

トリシティ125は、路面の凹凸や傾斜、あるいはライダーの癖などにより、左右のタイヤにかかる負担がわずかに異なることがあります。

特に、常に同じ方向に曲がるカーブの多い通勤路などを走行していると、片方のタイヤばかりが摩耗し、片減りが発生しやすくなります。

また、片減りや偏摩耗が発生すると、直進安定性が失われたり、特定の速度域でハンドルが振れたりすることがあります。

タイヤ本来のグリップ力が発揮されず、特にウェット路面などでは滑りやすくなる可能性があります。不均一な摩耗により、走行中に異音が発生することがあります。

これらの症状は、走行中の違和感に繋がり、最悪の場合、バランスを崩したり、転倒の原因になったりする可能性があります。

そのため、タイヤの片減りや偏摩耗を放置することは「危ない」と言えるでしょう。定期的なタイヤ点検と、必要に応じたローテーション(左右入れ替え)や交換が重要です。

そもそも持病持ちのバイクだった?

トリシティ125が「持病持ち」という話を聞くことがありますが、整備士として言えることは、特定の構造に起因する注意点や、初期ロット特有の不具合はあったものの、全体的に見て深刻な「持病」と呼べるものは少ないというのが私の見解です。

初期ロットにおけるフロントフォークの不具合

初期のトリシティ125において、ごく一部でフロントフォークからの異音やオイル漏れの報告があったのは事実です。

- 異音の原因

主にフロントフォーク内部の部品の組み付け精度や、初期のダンパーオイルの粘度などに関わる問題で、路面の凹凸を乗り越えた際に「カチッ」といった異音が発生するケースがありました。

- オイル漏れの原因

これは、フロントフォークのオイルシールやダストシールの初期不良、あるいは組み付け時の問題に起因することが考えられます。

- メーカーの対応

ヤマハはこれらの報告に対し、サービスキャンペーンやリコールには至らなかったものの、個別対応や改良部品への変更などで対応してきました。現在のモデルでは、このような不具合はほとんど見られません。

これは「持病」というよりは、新しいLMW機構という特性上、初期ロットに見られる一般的な課題と捉えるべきでしょう。

電装系の不具合報告(レギュレーターやバッテリー)

一部のトリシティ125で、電装系の不具合が報告されることがあります。特にレギュレーターやバッテリーのトラブルが多いという声も聞かれます。

- レギュレーターの過熱

バイクのレギュレーターは、発電された電力を安定させる重要な部品ですが、トリシティ125に限らず、一部のヤマハ車でレギュレーターが過熱し、故障に至るケースが報告されています。

これにより、充電不良が発生し、バッテリー上がりの原因となります。

- バッテリー上がりの頻発

レギュレーターの不具合が原因でバッテリーが上がってしまうこともあれば、トリシティ125の複雑な電装システムが、停車時にも微弱な電流を消費し続けることで、バッテリーが上がりやすいという意見もあります。特に冬場や、長期間乗らない場合には注意が必要です。

- 対策

レギュレーターの故障については、メーカーも改良品を投入しているケースがあります。バッテリー上がりについては、定期的な充電や、長期間乗らない場合はバッテリーターミナルを外すなどの対策が有効です。

これも、トリシティ125特有の「持病」というよりは、バイク全般に共通する電装系のトラブルが、一部のロットで顕著に見られたと考えるのが妥当です。

マフラーの錆や劣化

トリシティ125のマフラーは、他の多くのバイクと同様に、使用環境によっては錆や劣化が進みやすいという指摘があります。

マフラーの素材や塗装は、メーカーによって異なりますが、特にエキゾーストパイプ部分は高温にさらされるため、錆が発生しやすい部位です。

海沿いの地域や、冬場に融雪剤が散布される地域を走行する車両は、特に錆の進行が早まります。融雪剤の成分は非常に腐食性が高いため、マフラーだけでなく、車体全体にダメージを与える可能性があります。

屋外での駐輪が多い場合も、雨風にさらされるため錆が進行しやすくなります。

これはトリシティ125に限らず、ほとんどのバイクに共通する課題であり、特に「持病」と呼べるものではありません。

定期的な清掃や防錆処理、屋根付きの場所に駐輪するなどの対策で、劣化を遅らせることが可能です。

総じて、トリシティ125に「持病」と呼べるほどの構造的欠陥や恒常的な不具合があるわけではありません。新しい機構を採用しているため、初期の不具合や、一般的なバイクとは異なる特性があるのは当然のことです。

これらを理解し、適切なメンテナンスを行うことで、長く安心して乗り続けることができるバイクと言えるでしょう。

最後に統括

トリシティ125は、その独特なLMW機構により、これまでのバイクにはなかった安定性と安心感を提供してくれる革新的なコミューターです。

特に、路面のギャップや荒れた路面での安定性、そしてウェット路面での安心感は、他の125ccスクーターでは味わえない大きな魅力です。

しかし、一方でその特殊な構造ゆえに、一般的なバイクとは異なるいくつかの欠点が存在することも事実です。

- 整備性の複雑さや工賃の高さ

- 重量増による取り回しの重さや加速性能の限界

- 積載性の低さやタイヤ選択肢の少なさ

また、「危ない」という声も、車両自体の危険性というよりは、特殊な操縦特性への慣れや、重量に対する意識の欠如、そして適切なメンテナンスの怠りに起因することが多いと、整備士の目線からは感じられます。

「持病」という言葉が使われることもありますが、初期の軽微な不具合や電装系の一般的なトラブルを除けば、**構造的な深刻な欠陥があるわけではありません。

**むしろ、その先進性がゆえに、一般的なバイクとは異なる「クセ」がある、と理解する方が適切でしょう。

トリシティ125は、そのユニークな特性を理解し、受け入れられるライダーにとっては、非常に満足度の高い一台となるでしょう。

特に、安全性を重視する方、雨天時の走行が多い方、あるいはバイク初心者で安定感を求める方には、強くおすすめできるバイクです。

しかし、もしあなたが「とにかく軽快なバイクが好き」「積載性が最優先」「加速性能を求める」といった点を重視するのであれば、トリシティ125は最適ではないかもしれません。

購入を検討している方は、ぜひ一度試乗して、その独特の乗り味を体験してみることをおすすめします。

そして、もしトリシティ125のオーナーになった際には、その特殊性を理解し、定期的なメンテナンスを怠らないことが、安全で快適なバイクライフを送る上で最も重要です。

トリシティ125の「欠点」は、その魅力の裏返しでもあります。この解説が、あなたのトリシティ125に対する理解を深め、より良いバイクライフの一助となれば幸いです。

トリシティ125について、他に知りたいことや、具体的なメンテナンスに関する疑問などがあれば、いつでもお気軽にご相談ください!

■ヤマハ車の関連記事はこちら

- トリシティ125/屋根の取り付け⇒総額は約30万~40万!

- なぜトリシティ125は3輪でも立ちゴケする?自立しない?

- 【速くする方法!】トリシティ125のリミッターカット術

- アクシスZ/正しいオイル交換と頻度はコレ!減りの目安は?

- アクシスZのバッテリー交換方法を完全オリジナルで伝授!

- 【マジ?】アクシスZと生産終了の理由がガセネタだった!

- アクシスZの最強論!リミッターカットしたら最高速は伸びる?

- アクシスZ/後悔の裏側は壊れやすく持病が多いしデカい?・・

- マジェスティ125はなぜ安いのか?燃費が悪いのが原因?

- マジェスティ125/デメリットがヤバい!寿命&持病を調査

- ジョグ125/燃費が悪いかガチで競合他車と分析!結果は?

- ジョグ125がマジで後悔するのは故障のワードが原因?

- ジョグ125の二人乗り(タンデム)がキツい?バーは必須?

- 【最高速が遅い?】ジョグ125の馬力やデメリット調査!

- 【生産終了はなぜ?】BW’S125が台湾で爆売れの理由!

- 【カスタム準備OK】ビーノ125の二人乗りスペースは?

- ビーノ125/スペックや最高速度は?台湾仕様との違いは?

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125にダサいおじさんが乗るのは正直イタい!?

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125に乗るかわいい女子ライダー5選!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125は小さすぎるから危ない!?ガチな理由8選!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125の飽きるしつまらないってぶっちゃけどうよ?

コメント