125ccの現行型オフロードバイクと聞くと、多くの人は「山遊び」や「林道ツーリング」を思い浮かべるでしょう。

泥まみれになっても気にせず、細いトレイルを軽快に走り抜ける姿は、見ているだけでもワクワクします。

しかし、現実的な話をすると、125ccオフロードバイクは「公道仕様」にするかどうかで、楽しめる範囲や自由度が大きく変わります。

ここでは、「なぜ公道仕様にする必要があるのか?」「どうすれば公道走行できるのか?」、そして「現行型の125ccオフロードバイクの車種」まで一気にまとめていきます!

■この記事でわかること

- 【なぜ不可?】125ccオフロードバイクの公道走行がダメな理由

- 公道走行を可能にするためには何をすればいい?

- 125ccオフロードバイクの公道仕様OKで推奨車種はコレ

- 125ccオフロードバイクの現行型はこんな感じ

- 公道仕様化するメリットとデメリット

- 最後に統括

【なぜ不可?】125ccオフロードバイクの公道走行がダメな理由

一般的に、125ccのオフロードバイクで公道走行が「不可」とされるのは、そのバイクが公道走行を前提として設計されていない、いわゆる「競技専用車両(レーサー)」である場合に限られます。

これは、単にオフロードバイクというカテゴリーであるからダメ、ということではなく、法的な要件を満たしていないことが原因です。

まず、公道を走行するためには、道路運送車両法という法律に基づき、車両が安全基準を満たしている必要があります。

この法律では、

- ヘッドライト

- テールランプ

- ウインカー

- ブレーキランプ

- ホーン

- ミラー

- スピードメーター

など、他者への存在を知らせ、安全な運行を確保するための「保安部品」の装備が義務付けられています。

しかし、競技専用車両は、レースでの勝利を目的として、不要な装備を極力排除し、軽量化とハイパワー化を追求して設計されています。

そのため、保安部品が一切ついていないか、あるいは公道での使用を前提としない簡易的なものが装着されているに過ぎません。

更に、競技専用車両のエンジンの特性も公道走行には不向きな大きな理由です。

レーサーは、サーキットや林道などのクローズドコースで、高回転域を多用して走行することを前提に設計されています。

アイドリングや低速での走行は想定されておらず、公道のように信号待ちや渋滞でストップ&ゴーを繰り返すと、エンジンに大きな負担がかかり、オーバーヒートなどのトラブルを引き起こすリスクが高まります。

また、レースで最大限のパフォーマンスを発揮するために、公道では許容されないほどの大きな排気音を出すマフラーが装着されていることも多く、これも騒音規制に抵触する原因となります。

このように、125ccのオフロードバイクが公道走行できないとされるのは、そのバイクが「競技専用車両」であり、安全基準を満たしていないことが根本的な理由です。

市販されている一般的な125ccのオフロードバイクであれば、最初から保安部品が完備されており、ナンバーを取得すれば問題なく公道を走行できます。

したがって、「125ccオフロードバイクだから公道走行が不可」というわけではなく、「競技専用車両だから公道走行が不可」と理解するのが正確です。

保安部品の不足

オフロード競技用モデルは、ウインカー・ミラー・ナンバー灯・スピードメーター・ブレーキランプなどがそもそも付いていません。

これらは公道走行のために必須の装備ですが、競技モデルでは軽量化と壊れにくさを優先するため、省かれていることがほとんどです。

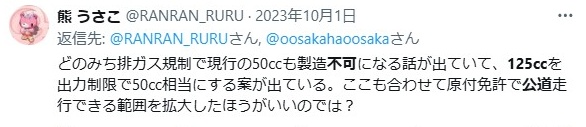

排ガス規制や騒音規制に非対応

現行の日本の規制は125ccでもかなり厳しく、特にエキゾーストの音量や排ガス数値は、競技用マフラーではまず通りません。

規制対応のサイレンサーや触媒付きマフラーを装着する必要がありますが、これがまた性能面や雰囲気に影響を与えます。

足回りやタイヤが舗装路向きではない

競技用はスプロケット比やサスペンションが未舗装路専用に作られているため、公道では極端にギアが短く、60km/h巡航ですらエンジンが高回転になってしまうことがあります。

タイヤもブロックパターンで舗装路グリップが低く、雨の日は危険度が増します。

ナンバー取得の手間と費用

新車で公道不可モデルを買ってナンバーを取ろうとすると、書類や検査のハードルが高く、ショップ任せになることが多いです。

その分の工賃や部品代を含めると、想像以上に高くなります。

つまり、公道不可の125ccオフロードバイクを公道で走らせるためには、ただ部品を付けるだけではなく、法規適合+安全面+快適性の三拍子を揃える必要があるのです。

公道走行を可能にするためには何をすればいい?

バイクで公道を走行するためには、車両が法律で定められた基準を満たしていること、そしてライダーが適切な資格と手続きを経ていることが不可欠です。

以下に、公道走行のために最低限必要な要素をまとめました。

公道走行に必要な保安部品の装着

公道を安全に走行するためには、車両に法律で定められた保安部品が装着されている必要があります。

これらは、自分の安全だけでなく、周囲の交通参加者との円滑なコミュニケーションや安全確保のために必須の装備です。

具体的には、

- 前照灯(ヘッドライト)

- 尾灯(テールランプ)

- 方向指示器(ウインカー)

- 警音器(ホーン)

- バックミラー

- 制動灯(ブレーキランプ)

- ナンバープレートを照らすための番号灯

- スピードメーター

などが挙げられます。

これらの保安部品が全て正常に機能していることが、公道走行の前提となります。

有効な運転免許証の取得

バイクを運転するためには、排気量に応じた有効な運転免許証を所持している必要があります。

例えば、50cc以下の原動機付自転車は「原付免許」、125cc以下のバイクは「小型限定普通二輪免許」以上が必要です。

また、それ以上の排気量になると「普通自動二輪免許」や「大型自動二輪免許」が必要になります。

無免許運転は重大な法律違反であり、罰則の対象となるため、必ず適切な免許を取得してから運転してください。

自賠責保険への加入

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、公道を走る全ての自動車やバイクに加入が義務付けられている強制保険です。

この保険は、交通事故によって他人に怪我をさせたり死亡させたりした場合の損害賠償を補償するものです。

自賠責保険に加入していない状態で公道を走行することは法律で禁止されており、重い罰則が科せられます。

バイクを購入する際や、継続手続きの際に必ず加入し、有効な証明書を携帯しておく必要があります。

ギア比・タイヤの見直し

舗装路での巡航性を上げるには、フロントスプロケットを1〜2丁増やす、またはリアを減らすことでエンジン回転を抑えます。

また、タイヤもオン寄りのデュアルパーパスに変えると、公道走行の安定感が一気に増します。

125ccオフロードバイクの公道仕様OKで推奨車種はコレ

多くのバイク愛好家にとって、オフロードバイクは、未舗装路を駆け抜ける爽快感と、そのタフなスタイルで憧れの存在です。

しかし、「オフロードバイクって公道走れるの?」「公道OKな車種はどれ?」といった疑問を抱く方も少なくありません。

特に、扱いやすさと維持費の安さから人気の125ccクラスでは、その選択肢に迷うこともあるでしょう。

しかし、ご安心ください!

世の中には、最初から公道走行を前提に設計された、優秀な125ccのオフロードバイクが数多く存在します。

公道での快適な走行性能はもちろん、オフロードでも高い走破性を発揮する、まさにオールラウンドに楽しめるモデルばかりです。

そんな「公道仕様OK」で、初心者からベテランまで自信を持っておすすめできる、厳選した125ccオフロードバイクをご紹介します。

通勤・通学から週末の林道ツーリングまで、あなたのバイクライフを豊かにしてくれる一台がきっと見つかるはずです。

ホンダ CRF125F(公道仕様化キット装着)

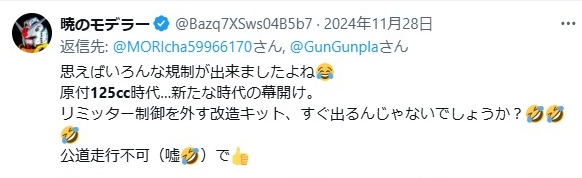

CRF125F公道仕様できた pic.twitter.com/bMzXaQmLUM

— スギゾー (@anarchysugizoo) September 23, 2023

軽量で足つきも良く、初心者にも扱いやすい。

キット化すれば通勤〜林道まで幅広く使える。

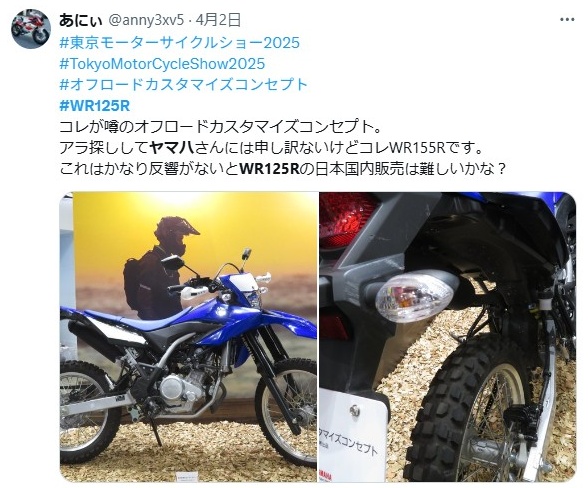

ヤマハ WR125R(中古市場で探す価値アリ)

公道仕様で販売されていた希少モデル。

現行販売はないが、状態の良い中古を公道用に維持するのもアリ。

スズキ DR125S(ベーシックな公道仕様)

昔ながらのシンプルな作りで、メンテナンスも容易。部品流通も比較的安定している。

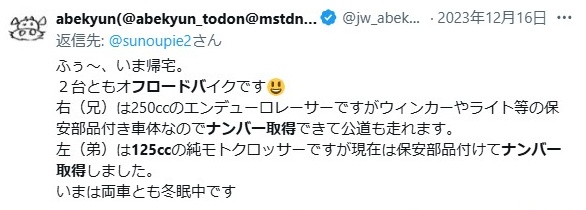

カワサキ KLX125

舗装路もそこそこ走れる足回りで、ツーリング用途にも向く。

シート高も比較的低め。

Beta RR125 4T

海外メーカーだが、最初から公道仕様で輸入されている場合もある。

人と被りたくない人向け。

125ccオフロードバイクの現行型はこんな感じ

日本の現行モデルとして、公道走行可能な125ccオフロードバイクは、実は選択肢が限られています。

純粋なオフロードモデルとして新車で手に入るのは、ホンダの「CRF125F」のような競技専用車両が中心であり、これらは公道走行に必要な保安部品が最初から装備されていないため、推奨することができません。

そのため、ここでは公道走行を前提とした派生モデルや、海外向けモデルの逆輸入車に目を向ける必要があります。

その中で現在特におすすめできるのが、ホンダのCT125ハンターカブです!

【CT125】ハンターカブで行く、大楠山林道(オフロード)&デイキャンプ!(バイクツーリング) https://t.co/QQNsWIARrt @YouTubeより

ハンターカブで林道に行ってきたよ!

よろしければYouTubeより見てね!😀#CT125 #ハンターカブ#オフロード#ツーリング #林道#キャンプ#デイキャンプ pic.twitter.com/j7K6c25v2K— NABE.Garage/ナベ.ガレージ (@NABE_garage) May 20, 2022

■関連記事

厳密には純粋なオフロードバイクではありませんが、そのタフな車体とアップタイプのマフラー、そしてブロックパターンタイヤは、林道や未舗装路での高い走破性を持っています。

低回転域から粘り強く力強いエンジンは、街乗りからアウトドアレジャーまで幅広く活躍します。

また、リアキャリアが標準装備されているため、キャンプ道具などを積載するにも非常に便利です。

そして、ヤマハのXTZ125

や、カワサキのKLX125

なども、海外向けモデルの逆輸入車として中古市場では流通していますが、現行の新車として国内で手軽に購入することは難しい状況です。

特に、XTZ125は軽量で扱いやすく、オフロード初心者にも人気がありました。

これらのモデルは、新車で公道仕様のオフロードバイクを手に入れたいというユーザーにとって、かつては有力な選択肢でしたが、現行型ではその役割をCT125ハンターカブなどが担っていると言えるでしょう。

このように、現行の125ccオフロードバイクは、国内メーカーからは競技専用モデルか、ハンターカブのようなアドベンチャースタイルのモデルが主流となっています。

本格的なオフロード走行を求めるなら競技専用車両を公道仕様化する方法もありますが、手軽に公道とオフロードの両方を楽しみたいのであれば、CT125ハンターカブが最適な選択肢となるでしょう。

公道仕様化するメリットとデメリット

「公道仕様化」とは、本来、公道走行が認められていない競技専用バイク(レーサー)に、ヘッドライトやウインカーなどの保安部品を取り付けて、合法的に公道を走れるようにするカスタマイズを指します。

この作業は、単に部品を付ければいいというものではなく、配線の引き直しや部品の選定など、高度な知識と技術を要する作業です。

しかし、この手間をかけることには、競技車両ならではのユニークな魅力と引き換えに、いくつかの課題も存在します。

公道仕様化の最大のメリットは、何と言っても「最高のパフォーマンスを公道で楽しめる」点にあります。

市販車にはない軽量な車体と、鋭い吹け上がりを持つレーサーのエンジンは、オフロードはもちろん、舗装路でも非日常的なスリルと感動を提供してくれます。

しかし、その一方で、公道仕様化には、時間やコスト、そして技術的な課題という大きなデメリットが伴います。

この複雑なプロセスを経て、自分だけの特別なバイクを手にすることができるのか、それとも苦労に見合わない結果に終わるのか。

そのメリットとデメリットをしっかりと理解しておくことが重要です。

✅️メリット

- 山から街まで1台で遊べる

- 移動のためにトランポが不要

- 車検がないので維持費が安い

✅️デメリット

- 公道に合わせた妥協が必要(ギア比・タイヤ)

- 重量が増えることでオフロード性能が若干低下

- メンテや修理に手間がかかる

最後に統括

125ccオフロードバイクは、現行型では選択肢こそ少ないですが、その分「自分好みに仕上げる楽しみ」があります。

公道仕様にするには時間と手間、そして多少の費用がかかりますが、その先には林道から街乗りまで自由に駆け抜けられる最高の相棒が待っています。

ただし、購入前に「どれくらい公道を走るのか?」「オフ専用でも良いのか?」をしっかり考えることが重要です。

公道化は確かに夢がありますが、規制や装備の壁を甘く見ると、思わぬ出費や不便さに直面します。

私の結論としては、公道化するなら最初から公道仕様ベースの車種を選ぶのがベスト。それが長く楽しむための近道だと思います!

■関連記事はこちら

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月18日ホンダ車リード125を2万円で速くする!リミッターカットに頼るな!

- 2026年1月18日ホンダ車【2026最新】ダックス125の納期&予約状況!最速求む!

- 2026年1月18日ホンダ車ダックス125/たった3万円以下で速くする方法!

- 2026年1月18日ホンダ車ダックス125を乗ってたら煽られる!リミッターカットで解放!

コメント