かつては多くの注目を集めたカワサキのZ125PRO。

そのコンパクトなボディとアグレッシブなZシリーズのスタイリングは、発売当初、多くのバイク乗りの心を掴みました。

しかし、市場での評価は「不人気・・」というレッテルを貼られることが多く、生産終了という道を辿ることになります。

「ダサい」という辛辣な意見も耳にするZ125PROですが、近年、その市場価値がひそかに上昇し、「値上がり傾向にある」という声も聞かれるようになりました。

なぜ不人気だったZ125PROが、今になって値上がりしているのか?そして、その不人気の背景には何があったのか?

この記事では、Z125PROがなぜ市場で不人気とされたのか、その背景にある理由を深掘りします。

さらに、なぜ値上がり傾向にあるのか?、生産終了の真の理由や、プレミア価値の噂についても迫ります!

■この記事でわかること

- Z125PRO/なぜ不人気に?その背景とは・・

- Z125PRO/ダサいが値上がり傾向にある理由とは?

- Z125PROの生産終了の理由が不人気とリンクしてるのか?

- 価値が上がりプレミアになってると言う噂も・・

- Z125PROは意外と寿命が短い?

- 最後に統括

Z125PRO/なぜ不人気に?その背景とは・・

Z125PROは、カワサキが満を持して投入した原付二種ミニバイクでしたが、残念ながら市場では「不人気」という評価が定着してしまいました。

その背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。ここでは、Z125PROがなぜ不人気とされたのか、その主な理由を5つ解説します。

競合モデルの存在と市場の飽和

Z125PROが登場した当時、ミニバイク市場はすでに激戦区となっていました。特に、ホンダのグロム(MSX125)という強力なライバルが存在していました。

グロムは、先行者としてのブランドイメージ、豊富なカスタムパーツ、そして何よりも高い人気を確立しており、Z125PROは常にその後塵を拝する形となりました。

グロムの登場でミニバイク市場が活性化したとはいえ、それに追随して投入されたZ125PROは、後発ゆえの不利を背負っていました。

また、モンキー125やカブシリーズなど、独自の魅力を放つモデルも多く、市場全体が飽和状態に近かったことも、Z125PROの存在感を薄める要因となりました。

消費者にとっては選択肢が多すぎ、それぞれのモデルが埋もれてしまう状況だったと言えるでしょう。

デザインの好みが分かれる「Z」スタイリング

Z125PROは、カワサキのネイキッドモデル「Z」シリーズのデザインを踏襲していますが、このデザインがミニバイクに落とし込まれたことで、好みが大きく分かれる結果となりました。

一部のユーザーからは「アグレッシブでカッコいい」と評価された一方で、「ミニバイクには似合わない」「バランスが悪い」「ダサい」といった批判的な意見も少なくありませんでした。

特に、ヘッドライト周りのデザインや、燃料タンクからシートにかけてのラインが、フルサイズのZシリーズと比べてアンバランスに見えるという指摘もありました。

ミニバイクのユーザー層は、可愛らしさやカジュアルさを求める傾向も強く、Z125PROの硬派なデザインが、幅広い層に受け入れられなかった可能性も考えられます。

デザインは個人の主観が大きく影響するため、万人受けするものではなかった、というのが不人気の大きな要因の一つと言えるでしょう。

価格設定とコストパフォーマンスの不満

Z125PROの車両価格は、グロムと比較して同等か、やや高めに設定されていました。しかし、ユーザーが感じるコストパフォーマンスという点では、グロムに軍配が上がることが多かったようです。

例えば、エンジンのフィーリングや、積載性、オプションパーツの豊富さなど、総合的な使い勝手において、Z125PROがグロムを上回る決定的な魅力に欠けていたという意見もありました。

価格に見合うだけの「Z125PROならではの強み」が明確に伝わりにくかったことも、販売不振に繋がったと考えられます。

特に、原付二種クラスはセカンドバイクとして購入されるケースも多く、価格に対するシビアな目が向けられがちです。

カスタムパーツの少なさ

ミニバイクの楽しみの一つに、豊富なカスタムパーツを使った自分だけのオリジナル車両作りがあります。

グロムは発売当初から多くのカスタムパーツメーカーが参入し、多種多様なパーツが供給されていました。

しかし、Z125PROは、グロムほどの人気が出なかったため、カスタムパーツの種類が圧倒的に少なく、ユーザーが自由にカスタムを楽しむ選択肢が限られていました。

カスタムパーツの少なさは、購入を検討しているユーザーにとっては大きなデメリットとなり、「カスタムしたいけどパーツがない」「個性を出せない」といった不満に繋がります。

また、インターネット上での情報もグロムに比べて少なく、購入後のカスタムイメージが湧きにくい点も、不人気の一因と言えるでしょう。

カワサキブランドのイメージとのミスマッチ

カワサキというブランドは、一般的に「硬派」「パワフル」「高性能」といったイメージが強いメーカーです。

大型バイクのZシリーズやNinjaシリーズは、その代表格と言えるでしょう。しかし、ミニバイクのZ125PROは、そのブランドイメージとはやや異なる位置づけとなりました。

ミニバイクに求めるものは、気軽さ、可愛らしさ、経済性など、大型バイクとは異なる要素が多く、カワサキの硬派なイメージが、ミニバイクのユーザー層にうまく響かなかった可能性があります。

「カワサキ車に乗るならもっと排気量の大きいモデルが良い!」という層も一定数存在し、Z125PROがカワサキユーザーのニーズと完全に合致しなかったことも、不人気の一因として挙げられるかもしれません。

Z125PRO/ダサいが値上がり傾向にある理由とは?

「不人気」「ダサい」とまで言われたZ125PROが、なぜ今になって値上がり傾向にあるのでしょうか?

その背景には、一般的な市場原理とは異なる、ミニバイク特有の事情や、Z125PROの隠れた魅力が再評価されている側面があります。ここでは、その主な理由を4つご紹介します。

生産終了による希少性の向上

最も大きな理由の一つは、やはり生産終了という事実です。

新車が手に入らなくなることで、市場に流通する中古車の絶対数が限られ、希少価値が高まります。

特に、Z125PROはグロムほど販売台数が多くなかったため、生産終了となると、より早く市場から姿を消す傾向にあります。

生産終了直後は、在庫処分などで一時的に価格が下がることもありますが、時間が経つにつれて、良好なコンディションの車両は徐々に減少し、残された車両の価値が上がっていくのが一般的です。

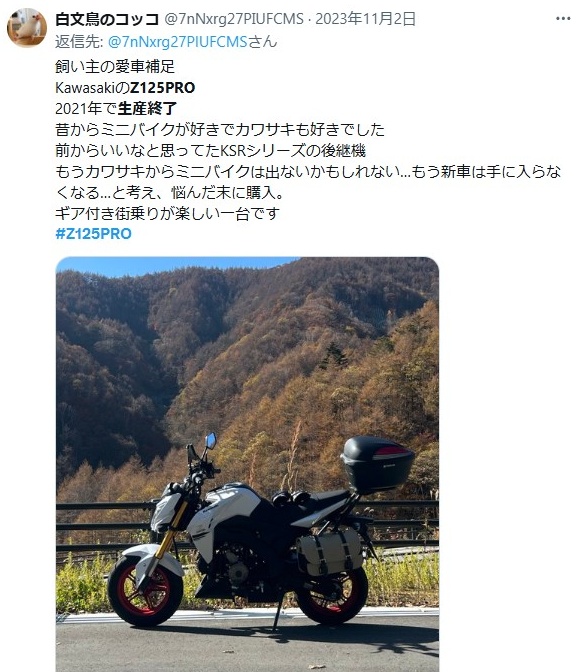

Z125PROもこのサイクルに入りつつあり、特に走行距離が少なく、状態の良い車両は高値で取引される傾向にあります。

グロムとの差別化と「あえて」の選択

Z125PROが不人気だった背景にはグロムの存在がありましたが、皮肉なことに、そのグロムの圧倒的な人気が、Z125PROの値上がりの一因となっています。

多くの人がグロムに乗っている中で、「あえてZ125PROを選ぶ」という層が一定数現れたのです。

これは、人と違うバイクに乗りたいという個性重視の傾向や、カワサキブランドへのこだわりを持つ層に顕著に見られます。

グロムが「定番」となったことで、Z125PROは「通好みの選択肢」として再評価され、「ダサい」と評されていたデザインが、むしろ「個性的」と捉え直されるようになったと言えるでしょう。

ミニバイクブームの継続と中古車市場全体の高騰

近年、原付二種クラスのミニバイクは、その手軽さや維持費の安さ、カスタムの楽しさから、根強い人気を誇っています。

特に、コロナ禍における公共交通機関の利用を避ける動きや、アウトドアレジャー人気の高まりも相まって、ミニバイクの需要は継続的に高い状態にあります。

このようなミニバイクブームの継続は、中古車市場全体に影響を与えており、多くのミニバイクモデルが値上がり傾向にあります。

Z125PROもその例外ではなく、市場全体の高騰という波に乗って、価値が上昇していると考えられます。

新車の供給不足や、人気モデルの中古車価格高騰も、Z125PROに注目が集まる一因となっています。

隠れた走行性能とZブランドの再評価

Z125PROは「ダサい」と言われがちでしたが、実はその走行性能は決して低いわけではありませんでした。

カワサキらしいキビキビとしたハンドリングや、単気筒ながらもパワフルなエンジンフィールは、一部のライダーから高く評価されていました。

生産終了後、中古車市場でZ125PROを手に入れたライダーたちが、実際に乗ってみてその走行性能に驚き、SNSなどで情報を発信するようになったことで、Z125PROの隠れた魅力が再評価され始めました。

また、「Z」というブランドに対する根強い人気も、再評価に繋がっていると言えるでしょう。

カワサキのZシリーズへのリスペクトから、「ミニZ」として所有したいという層も一定数存在し、それが価格上昇に寄与していると考えられます。

Z125PROの生産終了の理由が不人気とリンクしてるのか?

Z125PROの生産終了は、やはり「不人気」と深くリンクしていると考えられます。

しかし、単に売れなかったからというだけでなく、そこには複雑な要因が絡み合っています。

ここでは、Z125PROの生産終了が不人気とどのように関連しているのか、その理由を3つ解説します。

販売台数の伸び悩みと採算性の問題

最も直接的な理由として挙げられるのは、やはり販売台数の伸び悩みです。

Z125PROは、期待されたほどの販売台数を記録することができず、特に強力な競合モデルであるグロムとの差は開く一方でした。バイクメーカーにとって、車両の生産には多大なコストがかかります。

開発費、製造設備費、人件費、そして販売促進費など、様々なコストを回収し、利益を上げるためには、一定以上の販売台数が必要です。

Z125PROの場合、販売台数が採算ラインを下回っていた可能性が高く、このまま生産を続けても利益が見込めない、あるいは赤字が膨らむという判断が下されたと考えられます。

企業である以上、不採算部門の整理は避けられない決断であり、これが生産終了の直接的な引き金となったと言えるでしょう。

不人気ゆえの販売不振が、生産継続の是非を問うことになったのです。

排ガス規制強化への対応コスト

近年、世界的に環境規制、特に排ガス規制の強化が進んでいます。

日本でも、EURO5相当の排出ガス規制が導入され、各バイクメーカーは既存モデルの規制対応や、新型エンジンの開発に多大なコストをかけています。

Z125PROのエンジンは、設計がやや古く、最新の排ガス規制に対応させるためには、大規模な改良が必要だったと推測されます。

しかし、前述の販売台数の伸び悩みを考慮すると、この莫大な開発コストを投じてまで規制対応を行うメリットが低いと判断された可能性が高いです。

規制対応のためのコストが、生産を継続するためのハードルとなり、結果的に生産終了へと繋がったと考えられます。不人気ゆえに、規制対応への投資が躊躇われたと言えるでしょう。

グローバル戦略と車種ラインナップの見直し

バイクメーカーは、国内市場だけでなく、グローバルな視点で車種ラインナップや生産戦略を検討しています。

Z125PROは、日本市場だけでなく、アジアを中心に一部の海外市場でも販売されていましたが、全体的な販売実績が芳しくなかった可能性があります。

カワサキとしては、限られた開発資源や生産能力を、より売上やブランドイメージに貢献するモデルに集中させたいという意向があったと考えられます。

例えば、大型モデルや電動バイクの開発、あるいは人気車種のラインナップ拡充など、優先すべきプロジェクトがあったのかもしれません。

Z125PROの生産終了は、単なる不人気だけでなく、カワサキ全体のグローバル戦略や車種ラインナップの見直しの一環として行われた可能性も十分に考えられます。

不人気なモデルにいつまでも開発資源を割くことはできない、という判断があったと見て間違いないでしょう。

価値が上がりプレミアになってると言う噂も・・

Z125PROが生産終了となり、不人気だった過去を持つにもかかわらず、「価値が上がりプレミアになっている」という噂が囁かれています。

この噂は、果たして本当なのでしょうか?そして、その背景にはどのような要因があるのでしょうか。

市場価格の推移と希少性による影響

結論から言えば、Z125PROの中古車価格は、確かに値上がり傾向にあります。

特に、新車で販売されていた頃の末期や、生産終了直後の底値から比較すると、明らかに高値で取引されているケースが増えています。

この値上がりの最大の要因は、前述したように生産終了による希少性の向上です。Z125PROは、グロムほど爆発的に売れたモデルではなかったため、市場に出回っている中古車の総台数が比較的少ないです。

時間が経つにつれて、事故車や状態の悪い車両が淘汰されていくため、良好なコンディションの車両はさらに限られてきます。需要と供給のバランスで、供給が減れば価格は上がります。

特に、走行距離が極端に少なく、保管状態の良い「極上車」と呼ばれる車両は、新車価格に近い、あるいはそれを超える価格で取引されることもあります。

これは、まさに「プレミア化」の典型的な現象と言えるでしょう。

特定層からの需要の高まりとコレクター化

Z125PROの価値が上がっている背景には、特定の層からの需要の高まりがあります。

z125proでジムカーナ前後サス、ホイール、スイングアーム高額な物全部ノーマル。マフラーはAmazonの9千円のやつ。排気量はもちろん125cc 大した改造しなくても雨さえ降っちゃえば逝けちゃいます。晴れてもいけます。コスパ最強マシンz125pro買いましょう!パワーバンドきむらさんに新車もありますよ! pic.twitter.com/I80gDg0WoF

— メロン。 (@supercubmelon) June 29, 2023

まず、カワサキブランドのファンです。Zシリーズの末弟として、このコンパクトなZを手に入れたいという欲求を持つ層が一定数存在します。

生産終了で新車が手に入らなくなった今、中古市場でしか手に入らないZ125PROは、コレクターズアイテムとしての価値を持つようになります。

次に、「人と違うミニバイクに乗りたい」という個性重視の層です。グロムが「定番」となる中で、Z125PROは「あえて選ぶ」バイクとして、独自の魅力を放っています。

SNSなどでZ125PROの魅力が再発信されることで、そうしたニーズを持つユーザーに響き、需要が喚起されています。

さらに、ミニバイクのカスタムベースとして、Z125PROの潜在能力に目を向ける層もいます。

カスタムパーツが少ないという点は以前からの課題ですが、逆に言えば「他にはないカスタム」ができる可能性も秘めており、そこに価値を見出す人もいるのです。

「不人気バイク」が「伝説のバイク」になるパターン

バイクの世界では、発売当初は不人気だったモデルが、時を経て再評価され、「伝説のバイク」としてプレミア化するという現象がしばしば見られます。

Z125PROも、このパターンに当てはまる可能性を秘めていると言えるでしょう。

不人気だったからこそ、販売台数が少なく、中古車としての希少性が高まります。

そして、その不人気が「個性」として受け入れられ、限られた愛好家が大切に乗り続けることで、その存在価値がさらに高まるのです。

Z125PROの独特なZスタイリングは、発売当初は賛否両論でしたが、今となってはそれが「Z125PROらしさ」として、独自の世界観を構築しています。

所有する喜び、個性を主張する喜びを感じられる一台として、プレミア化が進んでいると見て間違いないでしょう。

ただし、全てのZ125PROが高値で取引されるわけではなく、あくまで「状態の良い車両」や「限定的な需要」に支えられている点には注意が必要です。

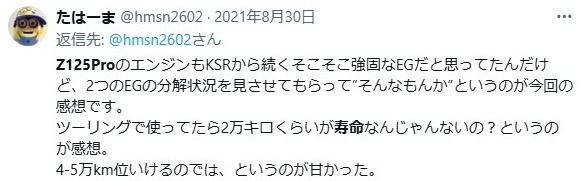

Z125PROは意外と寿命が短い?

Z125PROが「不人気だった過去があるから寿命が短いのではないか?」と不安に思う方もいるかもしれません。

しかし、結論から言えば、Z125PROの寿命が特別短いということはありません!

適切なメンテナンスを行えば、長く乗り続けることができるバイクです。

Z125PROに搭載されているエンジンは、空冷4ストローク単気筒エンジンで、構造が比較的シンプルです。

このようなエンジンは、過度な負荷がかかりにくく、基本的なオイル交換やフィルター交換などの適切なメンテナンスを定期的に行っていれば、非常に高い耐久性を持っています。

エンジンの設計自体も、カワサキの信頼性ある技術が投入されており、一般的な使用状況であれば、数万キロの走行は十分に可能です。

むしろ、ミニバイクは比較的短距離の移動で使われることが多いため、長距離を走る大型バイクに比べて、エンジンの消耗が緩やかである傾向もあります。

問題があるとすれば、前述のようにカスタムパーツの選択肢が少ないことや、生産終了に伴う純正部品の供給不安ですが、重要な消耗品は概ね供給されており、社外品で代用できるパーツも多いのが実情です。

Z125PROに限らず、中古車を購入する際には、車両の状態をしっかりと確認することが重要です。特に以下の点に注意しましょう。

- 走行距離と年式

走行距離が少なくても、年式が古い場合はゴム部品の劣化などが進んでいる可能性があります。

- エンジン音

異音がないか、アイドリングが安定しているか確認しましょう。

- オイル漏れ

エンジン周りやサスペンションからのオイル漏れがないかチェックします。

- 電装系

ライト類やウインカー、ホーンなどが正常に作動するか確認します。

- 足回り

タイヤの溝、ブレーキパッドの残量、サスペンションのへたり具合などを確認します。

- フレームの歪みや錆

転倒歴がないか、フレームに歪みや大きな錆がないか確認しましょう。

可能であれば、試乗させてもらい、実際に走行してギアの入り具合やブレーキの効き具合などを確かめるのがベストです。

信頼できるバイクショップで購入するか、個人売買の場合は経験豊富な人に同行してもらうことをお勧めします。

部品供給の不安と代替策

生産終了したモデルの宿命として、純正部品の供給不安は避けられません。特に、外装部品や特定の専用部品は、将来的に入手が困難になる可能性があります。

しかし、Z125PROの場合、エンジン本体や多くの消耗品は、カワサキの他のモデルや汎用部品と共通している部分も多く、当面の間は入手できるでしょう。

また、グロムとの共通部品や、汎用性の高いカスタムパーツを活用することで、維持していくことは十分に可能です。

万が一の部品供給停止に備えて、予備のパーツを確保しておくことや、部品取り車を検討することも一つの手です。

ただし、このクラスのバイクでそこまで心配する必要はほとんどありません。一般的な消耗品に関しては、社外品や互換品が市場に出回ることが多いため、過度な心配は不要と言えるでしょう。

最後に統括

カワサキ Z125PROは、その個性的な「Z」スタイリングとコンパクトなボディで登場したミニバイクでしたが、強力な競合モデルの存在、デザインの好みの偏り、価格設定、カスタムパーツの少なさなどが複合的に作用し、「不人気」という評価を受けることになりました。

結果として、販売台数の伸び悩みと、厳しくなる排ガス規制への対応コストを理由に、生産終了の道を辿ることになります。

しかし、その不人気が皮肉にもZ125PROの価値を高める要因となりました。生産終了による希少性の向上、グロムとの差別化による「あえて」の選択、そしてミニバイクブームの継続が、中古車市場での値上がりを後押ししています。

「ダサい」と評されたデザインも、今では個性として再評価され、特定の層からの需要が高まることで、「プレミア」の噂も現実味を帯びてきました。

Z125PROの寿命については、適切なメンテナンスを行えば、特別短いということはありません。信頼性の高いエンジンとシンプルな構造は、長く乗り続けることを可能にします。

ただし、中古車購入の際には、車両の状態をしっかりと見極めることが重要です。

Z125PROは、かつての不人気を乗り越え、今では個性と希少性という新たな魅力を手に入れたミニバイクと言えるでしょう。

あなたも、この「ダサいが値上がり傾向にある」Z125PROの隠れた魅力に触れてみてはいかがか?

■カワサキ車の関連記事はこちら

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125にダサいおじさんが乗るのは正直イタい!?

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125に乗るかわいい女子ライダー5選!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125は小さすぎるから危ない!?ガチな理由8選!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125の飽きるしつまらないってぶっちゃけどうよ?

コメント