※このページのリンクにはプロモーションが含まれています。

ホンダのリード125は、その実用性の高さと経済性から、原付二種スクーターの定番として多くのライダーに選ばれています。

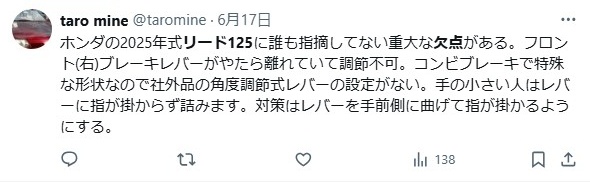

しかし、ネットでググると「欠点」や「足元が狭い」「弱点が意外にある」、「最強論崩れる」といったネガティブなワードも散見されます。

本当にリード125には意外な欠点や弱点が多いのか?

特に、ネット上では語られにくい、実際にオーナーが感じている「盲点」とも言える部分に焦点を当てて、その真相に迫ります。

そして、足元が狭いというリアルな話は本当なのか?乗り心地を改善したほうがいい?買った後に気づくデメリットとは?

■この記事でわかること

- リード125/意外と欠点や弱点が多い・・

- リード125/足元が狭いはマジで欠点!

- リード125は乗り心地が悪い?乗り心地を改善する方法

- 買った後で気付いたデメリットとは?

- 最強のスクーター説はガセなのか?

- 最後にまとめ

リード125/意外と欠点や弱点が多い・・

リード125は確かに優れたスクーターですが、実際に私も愛車はリード125です!

日々使い込む中で、「なるほど、ここは盲点だったな・・」と感じるような、意外な欠点や弱点が存在します。

ここでは、一般的なレビューやカタログでは触れられない、オーナーだからこそ気づく具体的な5つのポイントを深掘りします。

純正タイヤの「過度な堅実性」ゆえのグリップ感不足

リード125に新車で装着されている純正タイヤは、耐久性と経済性を重視した、非常に堅実な設計がされています。

しかし、この「堅実性」が、特定の状況下でのグリップ感不足や路面追従性の限界として現れることがあります。

✅️雨天時のヒヤリハット経験

乾燥路面では問題ないグリップ力ですが、特に雨天時や、マンホール、白線の上など、滑りやすい路面状況では、純正タイヤのグリップ感が急激に低下するのを感じます。

慎重に運転していても、予想以上に滑り出しが早かったり、旋回中にわずかにリアが流れる感覚があったりして、ヒヤリとする瞬間を経験することがあります。

これは、ゴムのコンパウンドが硬めであることや、排水性がそこまで高くないトレッドパターンに起因しています。

ネット上では「普通に走る分には問題ない」とされがちですが、天候が悪い日の日常使いでは、意外なストレスとリスクを感じる要因となります。

✅️荒れた路面での「跳ね」と接地感の希薄さ

路面の荒れたアスファルトや、細かな継ぎ目の多い場所を走行する際、純正タイヤでは路面の凹凸を拾いすぎてしまい、車体が細かく跳ねるような挙動を示すことがあります。

これはタイヤが路面に吸い付くように追従せず、衝撃を逃がしきれていない証拠です。

結果として、路面からの情報がダイレクトに伝わりすぎ、接地感が希薄に感じられ、運転中の安心感に欠けることがあります。この乗り味は、サスペンションの突き上げ感と相まって、より不快感を増幅させます。

シートオープナーの「アナログ感」

リード125はスマートキーを採用しているにも関わらず、シートオープナーが物理的なレバー操作を必要とする点が、意外なストレスとなることがあります。

- スマートキーとのギャップ

スマートキーでエンジン始動やロック解除ができるのに、シートを開けるには別途、左手でシート下のレバーを探して操作する必要があるのは、先進的なスマートキーの利便性と比べて非常にアナログに感じられます。

特に、荷物を抱えている時やグローブをしている時は、このレバー操作がもたついてしまい、スムーズに荷物の出し入れができないことにイライラを感じることがあります。

PCXなど、ワンボタンでシートオープンができる車種からの乗り換えだと、このギャップに落胆するオーナーもいるでしょう。

- レバーの固着・渋り

長期間使用していると、シートオープナーのレバーやワイヤーが経年劣化で固くなったり、動きが渋くなったりすることがあります。

特に雨ざらしの環境では、レバー内部に埃や水分が溜まりやすく、スムーズな操作が困難になることも。いざという時にシートが開かない、といったトラブルにつながる可能性も秘めており、日々のちょっとした不満として積み重なります。

バッテリー点検・交換の手間

アイドリングストップ搭載車ゆえにバッテリーへの負担が大きいリード125ですが、そのバッテリーの点検や交換に関するアクセス性が、想像以上に手間がかかることがあります。

✅️フットボード下のバッテリー配置

リード125のバッテリーは、一般的なスクーターのようにシート下やフロントカウル裏ではなく、足元のフロアボードの下に隠されています。

そのため、バッテリーにアクセスするには、フロアボードを固定しているネジを複数外し、ボードを取り外す作業が必要になります。

これが意外と面倒で、特に自分でバッテリーの電圧チェックや充電をしようとした際に、この手間が「こんなところに隠れているのか!」と驚きと不満につながります。

✅️専用工具や知識の必要性

自宅での簡単な点検や交換を想定しているユーザーにとっては、フロアボードの取り外しは少々ハードルが高い作業です。

工具が足りなかったり、ネジの場所が分からなかったりすると、結局バイクショップに依頼することになり、余計な工賃が発生して後悔につながります。

バッテリーは消耗品であり、定期的な点検が推奨される部品であるにも関わらず、そのアクセスの悪さは隠れた欠点と言えるでしょう。

積載時の「フック」の少なさと使い勝手

メットインスペースが大容量であるリード125ですが、買い物などでちょっとした荷物を積む際に使うコンビニフックなどの「フック類」の使い勝手に不満を感じることがあります。

- コンビニフックの設置位置と形状

リード125にはフロントにコンビニフックが装備されていますが、その位置がやや低めであることと、形状がシンプルすぎるため、掛けられる荷物の種類が限られます。

特に、持ち手が短いエコバッグや、厚みのある荷物を掛けると、足元に干渉しやすかったり、すぐに外れてしまったりすることがあります。

ネット上では「コンビニフックがある」と書かれても、その「使い勝手」までは詳しく語られないため、購入後に「あれ、意外と使いにくいな」と感じるポイントです。

- タンデム(2人乗り)時のフック不足

タンデムシート下にはヘルメットホルダーはありますが、荷物を固定するためのフックやネットをかける場所がほとんどありません。

リアボックスを装着しない場合、タンデム時に荷物を積む選択肢が極めて限られ、不便さを感じることがあります。これは、日常的な買い物や、少し多めの荷物を積む機会が多いユーザーにとっては、意外な盲点となる欠点です。

スマートキーの「誤操作」と意図しないロックアンロック

スマートキーの便利さの裏側で、その感度ゆえに起こる「誤操作」が、時にユーザーに不便や不安を与えることがあります。

✅️意図しないロックアンロック

スマートキーをポケットに入れたままバイクの近くをうろうろしていると、バイクが勝手にロックされたり、逆にアンロックされたりすることがあります。

特に、駐車場で隣のバイクの荷物を出し入れしている際などに、自分のリード125が勝手に「ピッ」と鳴ってロック/アンロックされると、少し不気味に感じたり、バッテリー消費を心配したりすることがあります。

これはセキュリティ機能ゆえの繊細さではありますが、意識していないところで起こると「煩わしい」と感じるオーナーもいるでしょう。

✅️バッテリー切れ時の緊急時対応の複雑さ

スマートキーの電池が切れた場合や、車体側のバッテリーが上がった場合の緊急時のエンジン始動方法は、物理キーを挿入し、特定の操作を組み合わせて行う必要があり、少し複雑です。

普段から意識していないと、いざという時に慌ててしまい、スマートキーの便利さが一転してデメリットに感じられることがあります。

これは、ネット情報ではあまり詳しく語られない、いざという時の「落とし穴」とも言えます!

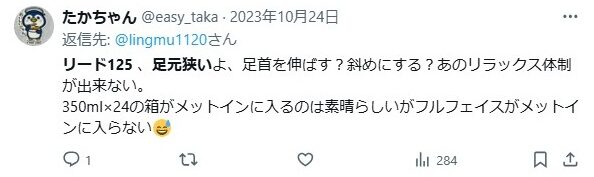

リード125/足元が狭いはマジで欠点!

リード125の足元スペース、特にフラットフロアの利便性はよく語られますが、実際に日々使っているオーナーとしては、「足元が狭い」というのは紛れもない事実であり、本当に大きな欠点だと感じます。

この狭さが、単なる窮屈さ以上の、様々な問題を引き起こします。

「狭さ」が引き起こす具体的な問題

単に足が置けない、というレベルではなく、この足元の狭さが、乗り心地、積載性、安全性にまで影響を及ぼします。

膝・脛の接触による不快感と打撲リスク

身長170cmを超えるライダーにとって、リード125の足元はシートに深く座ると膝や脛がフロントカウル内側にほぼ確実に接触します。

特に、段差を乗り越えた際などに体が上下すると、膝がカウルにドンと当たり、地味な不快感や、時には打撲に近い痛みを伴うことがあります。

長時間の乗車では常にこの接触を避けるために不自然な姿勢を強いられ、結果として疲労が蓄積しやすくなります。

「置けるはずの荷物」が置けない現実・・

フラットフロアのメリットとして荷物を置きやすいことが挙げられますが、実際には奥行きが短く、横幅も狭いため、想像以上に置ける荷物が限られます。

スーパーでの買い物でレジ袋を数個置こうとすると、ハンドルを左右に切った際に荷物がハンドルに干渉したり、足の置き場がなくなったりします。

特に、トイレットペーパーのようなかさばる日用品は、メットインに入らないため足元に置くことを想定しますが、実際には不安定になりやすく、走行中に倒れたり、最悪の場合、足元から滑り落ちたりする危険性すらあります。

結果的に、リアボックスの装着が必須と感じるようになるでしょう・・

停車時・取り回し時の足の置き場がない・・

信号待ちなどで停止する際、多くのライダーは足を前に出してステップから少しずらしますが、リード125の場合、足元のスペースが限られているため、足を前に出す余裕がほとんどありません。

常にステップの同じ位置に足を置く形になるため、足首や膝への負担が大きくなります。

また、押し歩きや狭い場所での切り返しといった取り回しを行う際も、足元が狭いことで、足の自由が利きにくく、バランスを崩しやすくなるリスクをはらんでいます。

「身長問題」を超えた構造的な制約

この足元の狭さは、単に「高身長だから」という理由だけでなく、車体設計上の構造的な制約に起因しています。

リード125は、都市部での使いやすさを考慮し、コンパクトな車体サイズに設計されています。

その限られたスペースの中に、メットインスペースを大きく確保しつつ、エンジンや燃料タンクを効率的に配置した結果、ライダーの足元スペースが犠牲になったと考えられます。

つまり、大容量メットインという利便性を追求した結果、足元が狭くなるというトレードオフが生じているのです。

一般的なスクーターと比較して、シートからハンドルまでの距離がやや短めであることも、足元の窮屈さにつながります。

これにより、ライダーはより上体が起き上がった姿勢になり、膝がカウルに近づきやすくなります。シートポジションを調整する自由度も低いため、この狭さは構造的な問題として残り続けます。

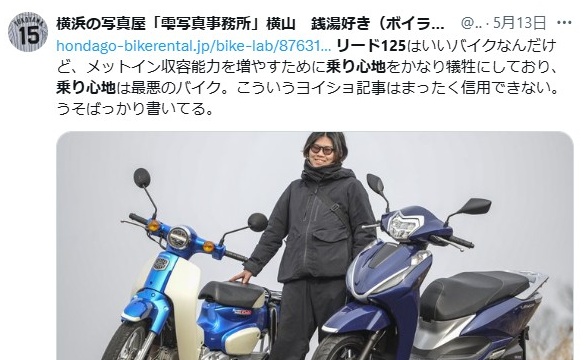

リード125は乗り心地が悪い?乗り心地を改善する方法

リード125の乗り心地については、「突き上げ感が強い」という意見が根強く、実際に「悪い」と感じるオーナーは少なくありません。ここでは、その根本的な原因を再確認し、一般的な情報にとどまらない、より実践的で効果的な改善方法を3つ提案します。

根本的な原因はコストと実用性?

乗り心地の悪さは、単にサスペンションが硬いというだけでなく、メーカーが「コスト」と「実用性」を追求した結果として生まれた、ある種のトレードオフです。

リード125のリアサスペンションは、コストを抑えるために、シンプルな単筒式の油圧ダンパーとスプリングが一体となったユニットが採用されています。

このタイプは、調整機能がほとんどなく、路面からの入力に対する初期応答性や、減衰力(振動を収める力)が不足しがちです。

特に、日本の道路のように継ぎ目や段差が多い環境では、サスペンションがスムーズに伸縮できず、衝撃が車体に直接伝わりやすくなります。

さらに、大容量メットインスペースを確保するために、シート下の空間を大きく取り、燃料タンクなどをフロア下部に配置しています。

これにより重心が低くなり安定性は増しますが、同時にリアサスペンションに伝わる重量が集中しやすくなる傾向があります。

単独乗車時とタンデム時、積載時で大きくサスペンションへの負担が変わるため、どの状況でも最適な乗り心地を提供することが難しいのです。

乗り心地を改善する具体的な方法

ここからは、ネット上ではあまり見かけない、より実践的な視点での乗り心地改善策を提案します。

① タイヤの銘柄変更と空気圧の精密調整

多くのオーナーが軽視しがちですが、最も手軽で、かつ効果を体感しやすいのがタイヤです。

純正装着タイヤはコストと耐久性重視のため、路面追従性が劣ります。

これを、ブリヂストン「BATTLAX SC」や、ダンロップ「SCOOTSMART」

といった、よりしなやかなコンパウンドと柔軟な構造を持つスクーター用タイヤに交換することで、路面からの細かな振動や衝撃の吸収性が格段に向上します。

特に、タイヤのサイドウォール(側面)が柔らかい設計のものがおすすめです。

さらに、タイヤ交換と同時に、空気圧をメーカー指定値より0.1~0.2kgf/cm²(10~20kPa)程度下げてみることを試してみてください。

このわずかな調整で、タイヤ自体のクッション性が増し、突き上げ感が驚くほど緩和されることがあります。タイヤと空気圧は、サスペンションに次ぐ「第二の足回り」であり、その役割は非常に大きいのです。

② シートのアンコ抜き・アンコ増し+ゲルシート埋め込み

単にシートを柔らかくするだけでなく、ライダーの体圧分散を最適化する加工が重要です。

具体的には、シートの着座部分のウレタンフォームを、より低反発で体圧分散性に優れた素材に入れ替える「アンコ抜き・アンコ増し」を施します。

さらに、この加工の際に、衝撃吸収材として定評のある「ゲルシート」をシート内部に埋め込むことを強く推奨します。

表皮の下に埋め込むことで見た目を損なわず、サスペンションが吸収しきれなかった微細な振動や突き上げをゲルシートが効果的に分散・吸収してくれます。

これは、市販のゲルザブを敷くよりも一体感があり、見た目もスッキリする、上級者向けの改善策です。バイクショップやシート専門業者に相談してみましょう。

③ リアサスペンションのセッティングを依頼

社外サスペンションに交換するのは王道ですが、ただ交換するだけではベストな乗り心地が得られない場合があります。

重要なのは、交換後の「セッティング」です。

体重や主な積載量、よく走る路面状況(荒れた路面が多いか、スムーズな路面が多いかなど)を考慮し、専門のバイクショップや足回り専門店に依頼して、プリロードや減衰力の調整を最適に行ってもらうことです。

特に、減衰力調整機能のないシンプルな社外サスでも、ショップによっては内部のオイル粘度を変更したり、スプリングを交換したりする「チューニング」を施してくれる場合があります。

純正サスに不満がある場合、予算が許せば、単なる交換ではなく、専門家による「パーソナルなセッティング」を依頼することで、劇的に乗り心地が改善され、車両が生まれ変わったような感覚を味わえるでしょう。

買った後で気付いたデメリットとは?

リード125は購入前に多くの情報収集を行う方が多いと思いますが、それでも実際に購入し、日々の生活に溶け込ませていく中で初めて気づく、意外なデメリットがいくつか存在します。

長期保管・冬場の「バッテリー上がり」

アイドリングストップ機能がもたらす最大の隠れたデメリットが、長期保管時や冬場のバッテリー上がりのリスクの高さです。

アイドリングストップは、エンジン停止・再始動の度にセルモーターを回すため、バッテリーに大きな負荷をかけます。

特に、短距離走行の繰り返しでは充電が追いつかず、バッテリー残量が低下しやすくなります。これが夏場ならまだしも、バッテリーの性能が低下する冬場に顕著に現れます。

「少し乗らない期間があったら、すぐにセルが回らなくなった」「数日でバッテリーが上がってしまった」といった報告は多く、冬場のバッテリー上がりはリード125オーナーの「あるある」です。

さらに、スマートキーシステムも、微量ながら常時電力を消費しています。

これも、長期保管時のバッテリー上がりの要因の一つとなります。

バッテリーテンダーなどの充電器を接続したり、定期的にエンジンをかけて走行したりしないと、いざ乗ろうとした時にエンジンがかからない、という事態に陥りやすいのです。

購入前には「便利なスマートキー」としか認識していませんが、この「地味な電力消費」は使って初めて気づくデメリットです。

意外なサビの発生箇所とメンテナンスの手間

ホンダ車は耐久性に定評がありますが、リード125も例外なく、コストを考慮した設計ゆえに、意外な箇所からサビが発生しやすいというデメリットがあります。

- マフラーのエキゾーストパイプ

最もサビやすいのが、エンジンの下を通るマフラーのエキゾーストパイプです。

ここは路面からの泥水や塩カル(凍結防止剤)を直接浴びやすく、特に無塗装の鉄素材が使われているため、比較的早い段階で赤サビが発生します。

新車で購入しても、数ヶ月から半年で薄いサビが浮き始めることがあり、「こんなに早くサビるのか」とガッカリするポイントです。

- ボルトやネジ類

車体の各部にある露出したボルトやネジ類も、メッキ処理が簡素なものだと、雨風にさらされることで頭の部分からサビが浮き始めます。

特に、足回りやエンジン周辺のボルトは目立ちやすく、見た目の「ヤレ」につながります。

これらは定期的に防錆スプレーなどで保護しないと、どんどん進行してしまうため、見た目を気にするオーナーにとっては地味なメンテナンスの手間が増えることになります。

最強のスクーター説はガセなのか?

リード125が「最強のスクーター」と評されることがあるのは、その「極めて高いコストパフォーマンス」と「日常使いでの高い汎用性」に由来します。

通勤・通学、ちょっとした買い物、といった限定された用途においては、確かに必要十分以上の性能を発揮し、燃費の良さやメットインの大容量など、多くのメリットを享受できます。

この点においては「最強」と呼んでも差し支えないかもしれません。

しかし、本記事で見てきたように、リード125には、特定の状況下や、ユーザーのこだわり、体格によって顕著になる無視できない欠点や弱点が存在することもまた事実です。

万人にとっての「最強」ではない・・

サスペンションの乗り心地、足元の狭さ、電子制御の特性、そして細部の質感や耐久性など、リード125は万能ではありません。

快適性を求めるならばPCXやバーグマン、走行性能や所有欲を重視するならばNMAXやより上位のモデルが「最強」となり得ます。

リード125は、あらゆる要素を「高水準でバランス良く」まとめた優等生です。

しかし、「バランスが良い」ということは、「突出した長所がない」という側面も持ち合わせます。

そのため、特定の性能(例えば、圧倒的な加速力や、至高の乗り心地、唯一無二のデザインなど)を追求するライダーにとっては、物足りなさを感じ、結果的に「ガセだった」と感じるかもしれません。。

結論として、「最強のスクーター説」は、リード125の持つ「特定の用途における高い実用性とコストパフォーマンス」を評価した言葉であり、全てのニーズを満たす「絶対的な最強」ではない、というのが実情です。。

最後にまとめ

ホンダ リード125は、都市部での移動手段として非常に優れた性能を発揮する、まさに「日常の足」としては申し分ないスクーターです!

しかし、その人気の陰に隠れがちな、実際にオーナーが日々接することで見えてくる「意外な欠点や弱点」も確かに存在します。

本記事では、純正タイヤのグリップ感や路面追従性の限界、シートオープナーのアナログ感、バッテリー点検・交換の手間、積載時のフックの使いにくさ、そしてスマートキーの誤操作リスクなど、ネット上ではなかなか語られない、購入後に気づくデメリットを具体的に解説しました。

また、「足元が狭い」という点は、単なる感覚の問題ではなく、膝の干渉や荷物の積載性、ひいては取り回しや安全性にまで影響を及ぼす、構造的な欠点であることを強調しました。

乗り心地についても、純正サスペンションの簡素な構造と、その改善策としてタイヤの銘柄変更、シート加工、そしてプロによるサスペンションセッティングといった具体的なアプローチを提案しました。

「最強のスクーター説」は、リード125が持つ「コストと実用性の高次元なバランス」を指すものであり、全てのユーザーのあらゆるニーズを満たす「絶対的な最強」ではない、という結論に至りました。

リード125の購入を検討されている方にとって、これらの情報が、理想と現実のギャップを埋め、より賢明な選択をするための一助となれば幸いです。

試乗の際には、単なる走行性能だけでなく、今回解説したような「細かな使い勝手」や「潜在的なデメリット」にも意識を向けて、ご自身に本当に合った一台かどうかをじっくりと見極めてください!

■ホンダ車の関連記事はこちら

- なぜリード125に後悔の検索ワードがあるのか?【調査済み】

- 【どっちがいい?】リード125とPCX125の比較調査!

- リード125/風防対策で効果を検証!意外な結果が・・

- 【長距離NG?】リード125は山道走行で疲弊するのか?

- 【なぜダサい?】リード125がオッサンと言われる理由!

- CBX125カスタムの改造チョッパーがシブい!評価も上々

- CG125の耐久性やエンジン載せ替え時の注意点を解説!

- CBR125R/不人気の要因がヤバすぎ!なぜ売れなかった?

- CBR125R/パワーアップして最高速と馬力を上げる方法!

- CBR125RRとCBR125Rは全てが違う!マニア向け!

- CUV e:の充電方法や充電時間をくわしく徹底解説!

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月9日ホンダ車中古と新車のモンキー125をレッドバロンで探したい場合は?

- 2026年1月9日ホンダ車【2026最新】モンキー125/予約状況&納期と入荷の最短

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125にダサいおじさんが乗るのは正直イタい!?

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125に乗るかわいい女子ライダー5選!

コメント