「ドゥカティ」と聞いて、多くのライダーはサーキットを席巻する圧倒的なパフォーマンスを思い描くでしょう。

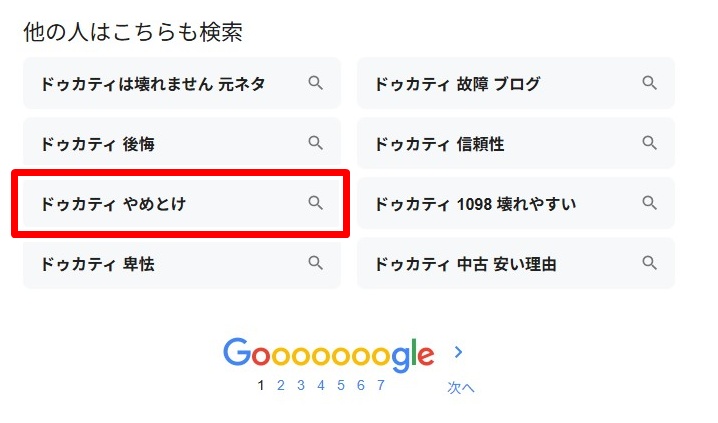

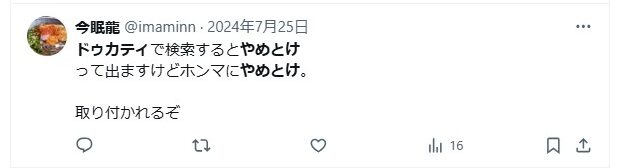

しかし、インターネットの検索ボックスに「ドゥカティ」と打ち込むと、なぜかその後に「やめとけ」という、所有を思いとどまらせるような言葉が続くことがあります!

この現象は、単なる都市伝説ではありません。私が二級二輪整備士として長年培ってきた経験と、数多くのDucatiに触れてきた肌感覚から言えるのは、この「やめとけ」には、ドゥカティというバイクが持つある種の「真実」が隠されているということです!

それは、Ducatiが提供する比類なきライディングエクスペリエンスと引き換えに、オーナーが直面する可能性のある現実的な課題です。

この記事では、私が整備の現場で実際に見てきたこと、そしてオーナーの方々から直接聞いてきた声を基に、「ドゥカティはやめとけ」と言われる最大の要因を、これまでの記事とは異なる、より深く、そして具体的な整備士の視点から解説していきます!

■この記事でわかること

- ドゥカティに「やめとけ」の検索ワードがある最大の要因!

- ドゥカティ車のエンジンが壊れたら費用はどれくらい?

- ドゥカティの「あるある」が「やめとけ」に繋がる?

- ドゥカティは「クラッチが重い」と言う声も・・

- 最後に統括

ドゥカティに「やめとけ」の検索ワードがある最大の要因!

ドゥカティが「やめとけ」と言われる最大の要因は、その類稀なる高性能と個性的な設計ゆえに、一般的なバイクとは異なる特別な「お作法」や「維持管理のハードル」が存在する点にあると私は考えています。

これらは、購入前に十分に理解されていない場合、大きなミスマッチを生み出し、結果として「やめとけ」という結論に繋がります。

整備の特殊性と高すぎる敷居

ドゥカティが「やめとけ」と言われる最も根本的な理由の一つは、その**整備の特殊性と、一般の整備工場では対応が難しい「敷居の高さ」**にあります。

ドゥカティのエンジン、特にデスモドロミックバルブシステムは、専用の工具と深い専門知識がなければ正確な点検・調整ができません。

バルブクリアランスの測定や調整には、特定のシムやダイヤルゲージ、さらにはバルブ開閉タイミングを調整する特殊な手順が求められます。

私も整備現場で痛感しますが、一般的なバイクショップではこれらの専用工具を全て揃えているわけではありませんし、ドゥカティ特有の電子制御システムを診断するためのテスターやソフトウェアも、正規ディーラーやごく一部の専門ショップしか持っていません。

このため、オーナーは結果的に正規ディーラーに頼らざるを得ない状況に追い込まれ、これが高額な工賃や部品代に直結します。

自分でできる範囲のメンテナンスも限られ、ちょっとしたトラブルでも専門家に依頼が必要になるため、維持費の負担が増大し、「こんなにお金がかかるなら、やめとけ!」という声が上がります。

高性能ゆえの乗り手を選ぶ特性

ドゥカティのバイクは、そのレーシングDNAを色濃く受け継いでおり、「乗り手を選ぶ」という特性が顕著です。

多くのモデルは、ピーキーなエンジン特性を持ち、低回転域ではトルクが細く、急激なパワーバンドで加速するため、街中の低速走行や渋滞時にはギクシャクしやすく、繊細なアクセルワークが求められます。

「アクセルを開けるとドンと前に出る」「半クラッチを多用しないとスムーズに走れない」といった声は、高性能スポーツバイクならではの「あるある」ですが、これを日常的に経験すると、ライダーにとっては**「常に気を遣う」「疲れる」**という感覚に繋がります。

特に、国産の優等生バイクから乗り換えたライダーは、このドゥカティ特有の「クセ」に戸惑い、自分のライディングスキルでは乗りこなせないと感じることもあります。

バイクに「乗せられている」感覚が強く、「もっと気楽に乗りたい」「これでは楽しめないから、やめとけ!」という思いに至るのです。

「熱い!」という生理的な不快感との戦い・・

これはもう、個人的に「なんでこんなに熱いんだ!」と叫びたくなる時があります。。

特に夏場の整備で、長時間アイドリングさせたり、ちょっと試乗に出たりすると、あのLツインエンジンの排熱がダイレクトにライダーに伝わってきます。

太ももやふくらはぎが、まるで遠赤外線ヒーターの真横にいるような感覚になります。冗談抜きで、「火傷するんじゃないか?」と感じるほどの熱さです。

「日本の夏はドゥカティに乗るもんじゃない」という声は、決して誇張ではありません。快適性という点で、これは致命的な欠点だと私は感じています。

せっかくのツーリングでも、信号待ちのたびにその熱に耐えなければならないというのは、非常に不快です。

この生理的な不快感が積み重なり、「こんなに熱くて乗れないなら、やめとけ!」という、非常にシンプルな、しかし決定的な理由に繋がると私は考えています。

高性能と引き換えに、ここまで我慢を強いるのは、やはり多くの人にとって厳しいでしょう。

部品の供給体制と修理期間の長期化

ドゥカティはイタリアのブランドであり、その部品の多くはイタリア本国で製造され、世界中に供給されています。

このグローバルな供給体制は、時に部品の供給遅延という形でオーナーに大きな影響を与えます。

国内に在庫がない部品、特にマイナーなパーツや旧モデルのパーツ、あるいは転倒などで破損しやすい外装部品などが必要になった場合、イタリアからの取り寄せとなり、数週間から数ヶ月という単位で納期が遅れることが珍しくありません!

私たちが修理を行う際、部品が届かないために作業がストップしてしまうことは頻繁に起こります。

「あとこの部品が届けば直るのに…」と、工場に置かれたままのバイクを見るたびに、オーナー様の焦燥感や不満を想像します。

この「バイクに乗れない期間」が長期化することは、オーナーにとって非常に大きなストレスとなり、高額な車両を購入したにもかかわらず、その恩恵を受けられない状態が続くことで、「こんなに待たされるなら、やめとけ!」という不満が募る結果となります。

「乗りこなす」という永遠の課題と精神的疲労

ドゥカティの多くのモデルは、良く言えば「ライダーを育てるバイク」、悪く言えば「乗り手に多くのことを要求するバイク」です。

特に、ピーキーなエンジン特性と、神経質な電子制御の組み合わせは、私から見ても「常に気を抜けない」という印象です。

個人的な主観ですが、ドゥカティは、まるで気難しいサラブレッドのようです!

ちょっとでも操作を間違えればギクシャクし、乗り手の意図を読み違えれば反発する。

例えば、街中で低速走行を強いられると、アクセルワークとクラッチワークに尋常ではない集中力を求められます。

「エンストしたら恥ずかしい」「こんなに気を遣うなら電車の方が楽だ」と感じる瞬間は、私自身、試乗や整備後の確認で感じることがあります。

この「常に完璧な操作を求められる」という感覚が、日々のライディングで積み重なり、最終的に「こんなに疲れるなら、やめとけ!」という結論に繋がる最大の要因だと確信しています。

所有する喜び以上に、精神的な疲労が上回るケースが少なくないのです。。

ドゥカティ車のエンジンが壊れたら費用はどれくらい?

ドゥカティのエンジンが万が一、致命的なトラブルに見舞われ「壊れた」場合、その修理費用は国産車と比較して桁違いに高額になる可能性を秘めています!

これは、単に部品代が高いだけでなく、その複雑な構造と整備の特殊性が大きく影響します。

複雑な構造が招く修理費用が高すぎ!?

SRはチョット休憩してディアベル今年初の火入れ!

これからバラして燃料ポンプの交換!!ドゥカティ オーナーの方〜ポンプ新品で14万ですよ〜壊れたら痛いですよ〜 pic.twitter.com/iEicyFbk4a— sugiwo@5型SR400!! (@Jsyrri) February 28, 2019

ドゥカティのエンジン、特にLツインデスモドロミックエンジンは、その複雑な内部構造と高い精度を要求されるため、分解・組み立てには非常に高い専門性が求められます。

もしバルブの破損、ピストンの焼き付き、クランクシャフトやコンロッドといった基幹部品の損傷など、エンジン本体に深刻なダメージがあった場合、その修理費用は文字通り青天井になることがあります。

例えば、エンジンを車体から降ろし、全分解してオーバーホールする場合、工賃だけでも数十万円、これに加えて破損した部品の交換費用が加わります。

デスモドロミック機構の部品一つ一つが高価であることに加え、精密な組み付けには熟練の技術が必要なため、その工賃は国産車の比ではありません。

症状によっては、50万円〜100万円、あるいはそれ以上の修理費用がかかることも珍しくなく、場合によっては「中古の同車種を購入した方が安い・・」という結論に至ることもあります。

これは、ドゥカティが「やめとけ」と言われる具体的な理由の一つとして、非常に現実的な側面です。

トラブル発生時の「部品待ち」の現実・・

エンジン内部の深刻な故障の場合、交換が必要な部品は多岐にわたります。

しかし、前述したようにドゥカティの部品供給体制は、国産車ほど潤沢ではありません。

特に、主要なエンジン部品や特定のアッセンブリー部品は、国内に常時在庫があるとは限らず、イタリア本国からの取り寄せとなることが非常に多いです。

この「部品待ち」の期間が、数週間どころか数ヶ月に及ぶことも珍しくありません。

エンジンが壊れてしまったバイクは、その部品が届くまで修理が完了せず、修理工場に長期間「入院」することになります。

シーズン中に愛車に乗れないという精神的な苦痛に加え、修理工場の保管料が発生するケースもあり、オーナーは二重の負担を強いられます。

この「乗れない期間」と「いつ直るか分からない・・」という不安が、「ドゥカティはやめとけ」という直接的な経験談として語られる最大の理由の一つとなるのです。

ドゥカティの「あるある」が「やめとけ」に繋がる?

ドゥカティオーナーの間でよく語られる「あるある」話の中には、時にそのバイクの所有を思いとどまらせる「やめとけ」という結論に繋がりかねない、具体的な要因が潜んでいます。

神経を使う日常使いと「お作法」

ドゥカティは、高性能スポーツバイクとしての特性が強いため、日常使いにおいても「神経を使う」場面が多々あります。

「あるある」なのが、「低速でのエンストしやすい」「Uターンが怖い」といった声です。

特に旧モデルでは低回転でのトルクが細く、繊細なクラッチワークとアクセル操作が求められるため、信号の多い街中や狭い場所での取り回しは常に緊張を伴います。

また、キルスイッチの誤操作や、サイドスタンドの出し忘れなど、ちょっとしたミスがエンジンストップや立ちごけに繋がりやすい車種も存在します。

これは、バイクが持つ「お作法」のようなもので、慣れてしまえば問題ありませんが、国産の「優等生」なバイクに慣れているライダーにとっては、「こんなに気を使うなら、もっと気楽に乗れるバイクの方がいい・・」という結論に至り、「やめとけ」という助言に繋がることがあります。

精密な電子制御が故の気難しさ

現代のドゥカティは、高度な電子制御システムによってライディングをサポートしていますが、この精密なシステムが故の「気難しさ」も「あるある」として挙げられます。

例えば、バッテリーの電圧が少しでも低下すると、様々な警告灯が点灯したり、エンジンがかからなくなったりといった症状が出ることがあります。

これも、電装部品のデリケートさの現れです。

また、社外品の電装パーツを取り付けた際に、ECUが誤作動を起こしたり、エラーコードを吐き出したりするなど、互換性の問題が発生することも稀にあります。

これは、ドゥカティの電子制御システムが非常に高度かつ緻密に設計されているため、少しでも規格外の信号が入力されると異常と判断してしまうためです。

このような「ちょっとしたことで機嫌を損ねる」ような経験は、オーナーにとってストレスとなり、「やめとけ」という結論に繋がりかねません。

社外パーツの少なさとカスタムの壁

ドゥカティはカスタム欲を刺激する魅力的なバイクですが、国産バイクと比較すると、アフターマーケット(社外品)のカスタムパーツや補修部品の選択肢が限られているという「あるある」があります。

特定のモデルや年式に特化した部品になると、入手が困難になったり、純正品以外の選択肢がほとんどなかったりする場合があります。

「このパーツが欲しいのに、売ってない・・」「純正は高すぎるけど、社外品がない・・」といった声は、オーナーからよく聞かれます。

これにより、ライダーが個性を出したいとカスタムを考えた際に、選択肢が少なくて不満を感じたり、修理が必要になった際に純正部品以外でのコストダウンが難しくなったりする要因となります。

自分好みにカスタマイズしたい、あるいは手頃な価格で補修したいと考えるライダーにとっては、これが「ドゥカティはやめとけ」という理由になることがあります。

独特の振動とネジの緩みや電球切れ

ドゥカティのLツインエンジンが奏でる独特の鼓動は、多くのライダーを魅了する一方で、その振動の大きさも「あるある」として語られます。

この振動は、時にネジの緩みや電球切れといった、思わぬトラブルに繋がることがあります。

「ツーリング中にどこかのネジが緩んで落ちていた・・」「テールランプの電球がよく切れる・・」といった経験談は、ドゥカティオーナーには珍しくありません。

これは、振動によって部品が緩んだり、電球のフィラメントが断線しやすくなったりするためです。

走行前の簡単な点検や、定期的な増し締めが推奨されますが、日々の忙しさの中でこれが疎かになると、予期せぬトラブルとしてオーナーを悩ませる要因となり、「こんな細かいところまで気を遣わないといけないのか、やめとけ・・」という不満に繋がることがあります。

ドゥカティは「クラッチが重い」と言う声も・・

ドゥカティのクラッチが「重い」という声は、多くのドゥカティオーナーが共感する「あるある」であり、これが「やめとけ」という助言に繋がる大きな要因の一つです。

特に旧モデルや一部の高性能モデルでは、その傾向が顕著でした。

重いクラッチがもたらす肉体的負担がヤバい?

ドゥカティのクラッチ、特に旧モデルや乾式クラッチを採用している車種において、そのレバーの引きが国産車に比べて非常に重いと感じられることがほとんどです。

乾式クラッチは、そのダイレクトな動力伝達とメンテナンス性(湿式に比べて容易なクラッチプレート交換)に優れますが、クラッチスプリングが硬めに設定されていることが多く、クラッチ操作に必要な握力が大きくなります。

✅️街乗りでの苦痛

信号の多い街中や、首都圏の激しい渋滞にはまった場合、発進・停止のたびにこの重いクラッチ操作を繰り返すことになります。

これにより、ライダーの左手の握力は急速に消耗し、腕や肩、さらには背中まで疲労が蓄積します。

短時間の移動でも腕がパンパンになり、ツーリングの後半には「もうクラッチを握りたくない・・」と感じるほどの肉体的負担となることがあります。

✅️取り回しの難しさ

特にUターンや狭い場所での低速取り回しでは、半クラッチを多用しますが、クラッチが重いと繊細なコントロールが難しくなり、エンストや立ちごけのリスクが高まります。

これが初心者ライダーにとっては大きな壁となり、「こんなに疲れるなら、やめとけ!」という結論に繋がりやすくなります。

最新モデルでも残る「ドゥカティらしさ」は不変?

ドゥカティもこのクラッチの重さについては認識しており、近年のモデルではクラッチフィーリングの改善に力を入れています。

多くの最新モデルには、スリッパークラッチやアシスト機構が導入されており、レバーの引きは旧モデルに比べて格段に軽くなっています。

これにより、連続したクラッチ操作の負担は大幅に軽減され、特にスポーツ走行時のシフトダウンでのリアタイヤのロックを防ぐ効果も発揮しています。

また、油圧クラッチのシステム自体も改良され、より滑らかな操作感を提供しています。

しかし、それでもなお、国産の一般的なバイク、特にケーブル式のクラッチやアシスト機構が充実したモデルと比較すると、まだ「重い」と感じるライダーがいるのも事実です。

これは、ドゥカティが持つ「ダイレクトな操作感」というブランドの特性であり、「ドゥカティらしさ」の一部として残されているとも言えます。

完全に軽さを追求するのではなく、ライダーに操作する「手応え」を残しているため、この「重さ」は、ライダーの慣れや体力、そしてバイクに対する求めるフィーリングによって、「やめとけ」となるか、「これが良い」となるか意見が分かれるポイントとなっています。

最後に統括

ドゥカティに「やめとけ」という検索ワードが付随する背景には、単なるネガティブなイメージだけでなく、二級二輪整備士の目線から見ても無視できない、具体的な「壁」が存在していることがお分かりいただけたかと思います。

それは、ドゥカティが持つ唯一無二の魅力と引き換えに、オーナーが受け入れるべき特殊性であり、時に厳しい現実です。

具体的には、

- 整備の敷居の高さと高額な費用:

- 乗り手を選ぶピーキーな特性

- 過酷な熱問題

- 部品供給の遅延と修理期間の長期化

- クラッチの重さ

- 電装系のデリケートさや独自の振動

- アフターマーケットパーツの少なさ

これらの要素は、ドゥカティが「やめとけ」と言われる具体的な理由であり、期待と現実のギャップから生まれるオーナーの後悔に直結します。

ドゥカティは、決して「万人向けのバイク」ではありません。しかし、だからといって「悪いバイク」なのでしょうか?

私の答えは「ノー」です!

ドゥカティは、その特性を理解し、受け入れることができるライダーにとっては、まさに最高のパートナーとなり得るバイクです。

その官能的なエンジンフィール、研ぎ澄まされたハンドリング、そして唯一無二のデザインは、一度その魅力にハマれば、他のバイクでは得られないほどの深い満足感と喜びをもたらしてくれます。

もしあなたがドゥカティの購入を真剣に検討しているのであれば、私がプロとして最後に伝えたいのは、「光の部分だけでなく、影の部分にもしっかりと目を向け、覚悟を持つこと」です!

- 事前に十分な情報収集を行い、維持費やメンテナンスサイクルを具体的に把握する

- 必ず試乗し、その特性が自分のライディングスタイルや体力に合うかを確認する

- 信頼できる正規ディーラーや専門ショップと、良好な関係を築く準備をする

ドゥカティは、確かに乗り手を選ぶバイクです。

しかし、その「手間」や「クセ」を理解し、それすらも愛せるならば、きっとあなたのバイクライフを最高に刺激的で豊かなものにしてくれるでしょう。

それは、単なる移動手段を超えた、「生き物」のような相棒との、特別な関係が築けるはずです!

■外車バイクの関連記事はこちら

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月18日ホンダ車リード125を2万円で速くする!リミッターカットに頼るな!

- 2026年1月18日ホンダ車【2026最新】ダックス125の納期&予約状況!最速求む!

- 2026年1月18日ホンダ車ダックス125/たった3万円以下で速くする方法!

- 2026年1月18日ホンダ車ダックス125を乗ってたら煽られる!リミッターカットで解放!

コメント