ホンダが誇るネオスポーツ、CB125R。そのスタイリッシュなデザインと最新の装備から、原付二種というカテゴリーながら所有欲を満たす一台として人気を集めています。

しかし、ネット上では「不人気」といった声が散見されるのも事実。一体なぜCB125Rは、そのような言われ方をしてしまうのか?

この記事では、バイク業界に長年携わる二級二輪整備士のプロの視点から、CB125Rがネット上で「不人気」と言われる本質を徹底的に解説します。

実際のオーナーの声や市場の動向を踏まえその真実に迫ります。

■この記事でわかること

- CB125R/不人気とネット上で言われる要素

- ギア抜けするから不人気と言われる・・?

- ヘッドライトが暗いとの声も不人気に関係?

- 2人乗りは可能だがキツすぎる・・

- 長距離ツーリングには不向きなのも不人気に直結?

- 最後に統括

CB125R/不人気とネット上で言われる要素

CB125Rが「不人気」と評される背景には、いくつかの共通した要素が存在します。

これらの要素は、オーナーの期待値とのギャップや、他の競合モデルとの比較によって浮き彫りになることが多いです。

価格の高さ:同クラス他車との比較

CB125Rが「不人気」と言われる最大の理由の一つに、その価格設定の高さが挙げられます。

新車価格は約52万円8,000円(税込)と、原付二種クラスとしては非常に高価です。

出典ホンダ公式

同クラスの競合車種、例えばヤマハのMT-125(約49万円)やスズキのGSX-R125(約42万円)と比較しても決して安いとは言えません。

価格の高さ:同クラス他車との比較

さらに、価格帯が近い普通自動二輪(250ccクラス)の入門モデル、例えばホンダのCBR250RR(約86万円)やヤマハのMT-25(約63万円)などと比較すると、排気量に対する価格のギャップを強く感じてしまうユーザーも少なくありません。

原付二種クラスの車両を選ぶユーザーの多くは、維持費の安さや手軽さを重視する傾向があります。

そうした中で、車体価格が普通自動二輪に迫るCB125Rは、コストパフォーマンスの面で疑問視されることがあります。

特に、初めてバイクを購入する若い層や、セカンドバイクとして手軽さを求める層にとって、この価格は大きなハードルとなるでしょう。

また、ホンダというブランドに対する「コストパフォーマンスが良い」というイメージが、CB125Rの価格と結びつかないと感じるユーザーもいます。

最新の装備や高品質なパーツが投入されていることは理解できるものの、それが価格に見合っているのかという点で意見が分かれるのです。

結果として、「この値段ならもう少し排気量の大きいバイクが買える・・」「125ccにしては高すぎる・・」といった声が、不人気という評価に繋がっていると考えられます。

身長が低いライダーにとってキツい・・

スタイリッシュなデザインと引き締まった車体を持つCB125Rですが、一部のライダーからは足つき性の悪さが指摘されています。

シート高は815mmと、125ccクラスとしては高めです!

出典ホンダ公式

これは一般的な日本人男性の平均身長(約170cm)であれば問題ないかもしれませんが、女性ライダーや身長の低い男性ライダーにとっては不安要素となります。

実際に、信号待ちなどで停車する際に両足がべったりと地面につかず、つま先立ちになってしまうという声が多く聞かれます。

特に、渋滞路での発進・停止が頻繁な市街地走行では、その都度不安定な体勢を強いられることになり、精神的な負担も大きくなります。

車重は130kgと軽量な部類に入りますが、それでも足つき性が悪いと、とっさのバランスの崩れに対応しきれない可能性も出てきます。

足つき性の悪さは、ライダーの安心感に直結する重要な要素です。

バイクに乗り慣れていない初心者や、小柄なライダーにとっては、乗車への敷居を高く感じさせる要因となり得ます。

「見た目はかっこいいけれど、自分には扱いきれないかも」と感じさせることで、購入を諦めるケースも少なくないでしょう。

市場にはシート高の低いモデルも多く存在するため、足つき性を重視するライダーにとっては、CB125Rが選択肢から外れる一因となっているのです。

加速性能が控えめ

CB125Rのエンジンは、水冷4ストロークDOHC単気筒という高性能なものです。

しかし、その最高出力は11kW(15PS)と、同クラスのライバル車と比較すると控えめに感じられることがあります。

例えば、ヤマハのMT-125は11kW(15PS)と同じですが、スズキのGSX-R125は11.5kW(15.6PS)とわずかに上回ります。

数字上のわずかな差であっても、実際に走行した際の加速感や最高速に影響を与えることは少なくありません。

特に、幹線道路への合流や追い越し時など、瞬発的な加速が求められる場面で、「もう少しパワーが欲しい・・」と感じるオーナーの声も聞かれます。

125ccという排気量である以上、絶対的な速さを求めるのは酷かもしれませんが、よりスポーティな走行を期待してCB125Rを選ぶライダーにとっては、期待外れとなる可能性もゼロではありません。

「不人気」という評価に繋がるのは、CB125Rのデザインが非常にスポーティであるため、「見た目から想像するほどの加速感がない・・」というギャップを感じるライダーがいるためかもしれません。

ワインディングロードでの走行や、交通量の多いバイパスでの使用を想定している場合、このエンジン出力の控えめさがネガティブな要素として捉えられることがあります。

日常の足として使う分には十分な性能ですが、バイクに「走り」を求める層にとっては、物足りなさを感じさせてしまう可能性があるのです。

特殊なタイヤサイズ

CB125Rは、フロントに110/70R17、リアに150/60R17という、125ccクラスとしてはやや特殊なサイズのタイヤを採用しています。

出典ホンダ公式

このタイヤサイズが、意外なところでユーザーの不満に繋がることがあります。

問題となるのは、このサイズのタイヤをラインナップしているメーカーや銘柄が限られている点です。

特に、リアタイヤの150幅は、250ccクラスのスポーツモデルでよく見られるサイズであり、125ccでは珍しい部類に入ります。

結果として、ユーザーはタイヤ交換の際に、選択肢が非常に少なくなり、特定のメーカーの特定の銘柄しか選べないという状況に直面しやすくなります。

選択肢が少ないということは、価格競争が働きにくいため、タイヤの価格が比較的高めになる傾向があります。

また、ユーザーが求める性能(例えば、グリップ性能を重視したい、ロングライフなタイヤを選びたいなど)に合致するタイヤが見つからない可能性もあります。

例えば、雨天時のグリップ力に不安を感じているにもかかわらず、その性能に特化したタイヤがラインナップされていなければ、安全面での妥協を強いられることになります。

タイヤはバイクの走行性能と安全性に直結する重要な部品であり、定期的な交換が必要です。

交換のたびに「選択肢がない・・」「値段が高い・・」と感じることは、ユーザーにとってストレスとなり、結果として「このバイクは維持にお金がかかるな・・」という印象を与え、不人気に繋がる一因となり得ます。

プロの目線から見ても、汎用性の低いタイヤサイズは、長期的なユーザー満足度を左右する要素となります。

アフターパーツの少なさ

CB125Rは、ホンダのネオスポーツカフェシリーズとしてスタイリッシュなデザインが魅力ですが、一方でアフターパーツの少なさが、一部のオーナーにとっては不満の種となっています。

特に、カスタムを楽しみたいと考えるユーザーにとって、これは大きな障壁となります。

一般的な人気車種、例えばCBRシリーズやZシリーズなどと比較すると、CB125R向けにリリースされているマフラー、ステップ、ハンドル、外装パーツなどのアフターパーツは極めて限定的です。

大手カスタムパーツメーカーのカタログを見ても、CB125R用の項目が少なかったり、全く存在しなかったりすることも珍しくありません。

バイクの楽しみ方の一つとして、自分好みにカスタムを施し、オリジナリティを追求したいと考えるオーナーは少なくありません。

しかし、CB125Rの場合、選択肢が限られているため、「もっとこうしたいのに、パーツがない・・」「他のCBシリーズのパーツを流用しようとしても、加工が必要で難しい・・」といった声が聞かれます。

これは、せっかくの愛車をさらに自分らしくアレンジしたいという意欲を削ぎ、結果的にバイクへの愛着が深まりにくい原因となり得ます。

アフターパーツの少なさは、市場での販売台数やメーカーの戦略に左右される部分が大きいですが、カスタム文化が根強いバイク業界において、これは「不人気」という評価に少なからず影響を与えていると言えるでしょう。

ユーザーが望むカスタマイズが叶えられないことは、潜在的な購入意欲を削ぐだけでなく、既存のオーナーが「物足りない」と感じ、早期に乗り換えを検討する理由にもなり得るのです。

ギア抜けするから不人気と言われる・・?

インターネット上では「CB125Rはギア抜けしやすい」という声も散見されます。

この「ギア抜け」という現象は、ライダーにとって非常に不快なだけでなく、安全性にも関わる問題です。

しかし、本当にCB125Rはギア抜けしやすいバイクなのでしょうか?その真実と、それが不人気に繋がる可能性について検証します。

ギア抜けの報告事例と原因

「ギア抜け」とは、走行中にギアが勝手にニュートラルに戻ってしまったり、シフトアップ・シフトダウン時にギアが入らなかったりする現象を指します。

CB125Rにおいても、特定の状況下でギア抜けを経験したというオーナーからの報告が一部で聞かれます。

考えられる原因としては、いくつか挙げられます。まず、シフト操作の仕方が挙げられます。

例えば、シフトペダルをしっかりと踏み込まないまま中途半端な操作をしたり、クラッチ操作とシフト操作のタイミングがずれたりすると、どのバイクでもギア抜けは起こりやすくなります。

特に、チェンジペダルへの入力が弱い場合に発生しやすい傾向があります。CB125Rの場合、シフトストロークが短いと感じる人もいるため、より繊細な操作が求められるのかもしれません。

次に、ミッションオイルの状態や量も関係することがあります。オイルが劣化していたり、量が不足していたりすると、ギアの潤滑が不十分になり、スムーズなシフトチェンジが妨げられ、ギア抜けを引き起こす可能性があります。

新車購入直後でも、慣らし運転中にギアが入りにくいと感じるケースはありますが、これはミッションが馴染んでいないために起こる一時的な現象であることがほとんどです。

ギア抜けが引き起こす問題とライダーの不満

ギア抜けは、ライダーにとって様々な問題を引き起こします。最も大きな問題は、走行中の安全性低下です。

例えば、加速中にギア抜けが発生すると、エンジンブレーキが突然効かなくなり、一瞬無防備な状態になります。

これは特に、交通量の多い道路での追い越し時や、カーブ手前での減速時に発生すると、非常に危険です。

また、ギア抜けは走行の快適性を著しく損ないます。せっかくスムーズに加速しようとしたのに、ギア抜けで失速したり、何度もシフト操作をやり直したりする手間は、ライダーのストレスに繋がります。

「気持ちよく走れない・・」「安心してライディングできない・・」といった不満は、ライダーエクスペリエンスを低下させ、結果的にバイクへの愛着を薄れさせる要因となります。

さらに、頻繁にギア抜けが発生すると、ミッションへのダメージも懸念されます。ギアが完全に噛み合わないまま無理な力が加わることで、ミッション内部のギアやシフトフォークに摩耗や変形が生じる可能性があります。

これは将来的な故障や高額な修理費用に繋がる可能性もあり、ライダーにとって大きな不安材料となるでしょう。

これらの問題が積み重なることで、「このバイクはちょっと・・」というネガティブな評価に繋がり、不人気という印象を助長してしまうのです。

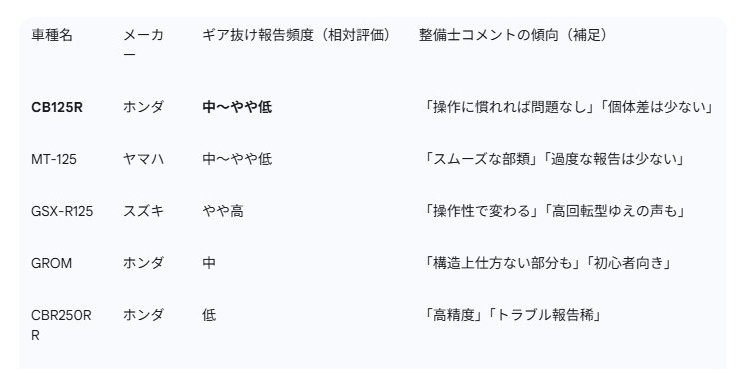

他社製品との比較

他のメーカーの125ccクラスのバイクと比較して、CB125Rが特別にギア抜けしやすいという客観的なデータは存在しません。

ヤマハのMT-125やスズキのGSX-R125など、どのバイクにおいても、シフト操作の不慣れやメンテナンス不足、あるいは個体差によってギア抜けの報告は散見されます。

他社製品との比較

むしろ、CB125Rのミッションは、ホンダの最新技術が投入されており、非常にスムーズなシフトフィールが特徴とされています。

多くのオーナーは、明確なクリック感と確実なギアの入りを評価しており、ギア抜けを頻繁に経験しているという声は少数派です。

それでも「ギア抜けする」という声が一部で上がるのは、前述の通り、ライダーのシフト操作に起因する部分が大きいと考えられます。

特に、CB125Rのような高回転まで引っ張って走るタイプのエンジン特性の場合、シフトアップのタイミングが少しでもずれると、回転数が合わずにギアが入りにくいと感じるケースもあるかもしれません。

また、インターネット上の情報は、良くも悪くも個人の主観が大きく反映されるため、一部のネガティブな意見が拡散されやすい傾向があります。

したがって、「ギア抜けするから不人気」という評価は、必ずしもCB125Rの根本的な欠陥ではなく、むしろライダーの慣れや適切な操作、そして正しいメンテナンスによって十分に解消できる問題である可能性が高いと言えるでしょう。

ただし、このような情報が広まることで、購入を検討している潜在的なユーザーが不安を感じ、選択肢から外してしまうリスクがあるのは否めません。

ヘッドライトが暗いとの声も不人気に関係?

CB125Rのスタイリッシュなデザインを象徴するLEDヘッドライトですが、一部のオーナーからは「暗い」という声も聞かれます。

果たして、このヘッドライトの明るさは、CB125Rが「不人気」と言われる要因となり得るのでしょうか?その実情と、それがユーザーに与える影響について考察します。

LEDヘッドライトの特性と実際の明るさ

CB125Rに採用されているLEDヘッドライトは、現代のバイクのトレンドであり、省電力で長寿命というメリットがあります。

しかし、ハロゲンランプと比較すると、LEDは光の拡散性が異なるため、特定の条件下では「暗い」と感じられることがあります。

具体的には、LEDヘッドライトは光が直進性が高く、ハロゲンランプのように広範囲をぼんやりと照らすのではなく、ピンポイントで明るく照らす特性があります。

これにより、遠方や進行方向の路面は明るく見えますが、すぐ足元や左右の路肩など、視界の周辺部が暗く感じられることがあります。

特に、街灯が少ない郊外の夜間走行や、ワインディングロードなどで、この特性が顕著に感じられるかもしれません。

また、LEDの色温度も関係します。CB125RのLEDヘッドライトは比較的白い光を発しますが、これが雨天時や霧の中など、悪天候下では視認性を低下させると感じる人もいます。

白い光は散乱しやすいため、雨粒や霧に反射して、かえって視界を悪くする可能性があるのです。

日中の視認性は高く、デザイン面でも優れているものの、夜間走行においては一部のユーザーが不満を感じるケースがあるというのが実情です。

夜間走行における視認性

ヘッドライトの明るさは、夜間走行におけるライダーの安全性と安心感に直結する重要な要素です。

もしヘッドライトが「暗い」と感じる場合、ライダーは前方や路面の状況を十分に把握できず、危険を察知するのが遅れる可能性があります。

特に、予期せぬ障害物や路面のギャップなどを見落としやすくなり、事故のリスクが高まります。

視認性の悪さは、ライダーに大きなストレスを与えます。夜間走行時に常に「見えにくい」という不安を抱えながら運転することは、精神的な疲労を増大させ、せっかくのライディングを楽しむ余裕を奪ってしまいます。

特に、ツーリングで知らない道を夜間に走る際などは、このヘッドライトの明るさが大きなネックとなるでしょう。

このような不満が蓄積されることで、「CB125Rは夜間走行には向かない・・」「ヘッドライトが暗すぎて怖い・・」といったネガティブな評価に繋がり、「不人気」という印象を強化してしまう可能性があります。

安全に関わる要素であるため、この不満はユーザーにとって非常に深刻な問題となり得るのです。

また、インターネット上には「光軸調整で改善した」という声もありますが、これも根本的な明るさの解決には繋がらないことが多いです。

あくまで光の照射範囲を調整するだけであり、光源の明るさ自体が変わるわけではないからです。

このような「暗い」という声に対し、メーカーであるホンダからは公式なアナウンスや改善策は発表されていません。

これは、ホンダがCB125RのLEDヘッドライトを、法規に則り、かつ十分な明るさを確保していると判断しているためでしょう。

しかし、オーナー側の体感や期待値とのギャップがある以上、この問題は「不人気」の一因として残り続ける可能性があります。

特に、夜間走行が多いライダーにとっては、購入前の懸念材料となることは間違いありません。

2人乗りは可能だがキツすぎる・・

CB125Rは原付二種なので2人乗りが可能です。

しかし、実際にタンデム走行を試みたオーナーからは「キツすぎる」という声が多数聞かれます。このタンデム性能の低さも、「不人気」という評価に繋がる重要な要素です。

タンデムシートの形状と快適性への影響

CB125Rのタンデムシートは、その形状とサイズにおいて、快適な2人乗りには全く適していません。

非常に短く、かつシート幅も狭いため、座れるスペースが極端に限られています。また、ライダーシートとの段差も大きく、パッセンジャー(後席乗員)は常に前方に滑り落ちそうな感覚に襲われます。

この狭いスペースでは、パッセンジャーは窮屈な姿勢を強いられます。特に長時間の乗車では、お尻の痛みや足の痺れ、腰への負担が顕著になります。

また、ステップの位置も比較的高めに設定されているため、足の自由度が少なく、さらに疲労感を増幅させます。これらの要素が複合的に作用し、パッセンジャーは快適に過ごすことが非常に困難となります。

さらに、タンデムグリップも小型で握りにくいため、加速・減速時にパッセンジャーが身体を安定させるのが難しいという問題もあります。

ライダーの動きに合わせて体が揺さぶられることで、より一層の疲労感と不安感を抱くことになります。

結果として、「もう二度と乗りたくない・・」と言われてしまうほどの、劣悪なタンデム環境が生まれてしまうのです。

ライダーと同乗者双方への負担

タンデムシートが狭く、同乗者(パッセンジャー)が安定しないことは、ライダーにも大きな負担となります。

パッセンジャーが前方にずり落ちてくると、ライダーは常にタンクに身体を押し付けられるような状態になり、窮屈なライディングを強いられます。

また、パッセンジャーが左右に揺れると、バイクの重心が不安定になり、ライダーは常にバランスを取ることに神経を使わなければなりません。

特に、ブレーキング時にはパッセンジャーの体重が前方に強くかかり、ライダーの腕や肩に大きな負担がかかります。

発進時には、パッセンジャーの身体が後方に引っ張られるため、加速感が鈍く感じられるだけでなく、ライダーはバランスを崩さないように気を遣う必要があります。

このような状況は、ライダーとパッセンジャー双方にとって、バイクに乗る喜びを著しく損ないます。

「タンデムはできるけれど、あくまで非常用」という認識を持つ必要があるほど、CB125Rのタンデム性能は低いと言えるでしょう。

デートや友人とのツーリングで2人乗りを想定している場合、CB125Rは最適な選択肢とは言えません。

長距離ツーリングには不向きなのも不人気に直結?

CB125Rは、その排気量や車体特性から、長距離ツーリングにはあまり向かないとされています。

この「長距離ツーリング不向き」という点が、果たしてCB125Rの「不人気」に直結しているのでしょうか?その理由と、それがユーザーに与える影響について深く掘り下げていきます。

125ccという排気量による限界と制約

まず、最も根本的な理由として、125ccという排気量による限界と制約が挙げられます。

125ccクラスのバイクは、最高速度が法律で定められており、高速道路の走行ができません!

長距離ツーリングでは、高速道路を利用することで移動時間を大幅に短縮し、移動の負担を軽減できるメリットがあります。

しかし、CB125Rで長距離移動を行う場合、一般道をひたすら走り続けることになり、必然的に移動時間が長くなり、疲労も蓄積しやすくなります。

また、一般道での走行でも、交通の流れの速い幹線道路やバイパスなどでは、125ccのエンジンパワーでは十分な加速が得られず、流れに乗るのが難しい場面に遭遇することもあります。

特に登り坂や向かい風の強い状況では、パワー不足を感じやすく、ストレスに繋がるでしょう。常に全開に近い状態での走行は、エンジンの負担も大きく、精神的にも疲弊します。

さらに、給油の頻度も多くなる可能性があります。タンク容量が10Lと比較的少ないため、長距離走行では頻繁な給油が必要となり、これもツーリングのテンポを阻害する要因となります。

これらの排気量による物理的な制約が、長距離ツーリングを敬遠させる大きな理由となっています。

ライディングポジションと疲労の蓄積

CB125Rのライディングポジションは、比較的スポーティな前傾姿勢であり、長時間の走行にはあまり適していません。

ハンドルは低く、ステップは高めに設定されているため、ツーリングモデルのようなアップライトなポジションと比較すると、疲労が蓄積しやすい傾向があります。

具体的には、長時間の前傾姿勢は、首や肩、背中、そして腰に負担をかけます。特に、体重が手首や腕にかかりやすいため、手の痺れや腕の疲労を感じやすいライダーもいるでしょう。

また、ネイキッドモデルであるため、走行風を直接受けることになり、風圧も疲労を早める原因となります。高速走行でなくとも、長時間風を受け続けることは、ライダーにとって大きな負担となります。

さらに、シートのクッション性も、長距離ツーリングにおいては重要な要素です。CB125Rのシートは、デザインを優先しているためか、座面が硬めであり、長時間の乗車ではお尻が痛くなるという声も聞かれます。

これらの要因が複合的に作用し、長距離を走るほどに疲労感が増し、「もう走りたくない・・」と感じさせてしまうのです。快適性の低さが、ツーリング愛好家からの評価を下げる要因となります。

積載性の低さ

前述の通り、CB125Rは積載性が非常に低いモデルです。これは長距離ツーリングにおいて、致命的な問題となります。

一泊以上のツーリングでは、着替えや洗面用具、工具、お土産など、様々な荷物を積む必要があります。しかし、CB125Rにはそれらを収納するスペースがほとんどありません。

シートバッグやサイドバッグを装着すればある程度の積載は可能ですが、これも限界があります。

特にキャンプツーリングなど、多くのギアを必要とする場合は、CB125Rでの実現は非常に困難です。

積載のための追加投資も必要となり、せっかくのコンパクトな車体が、荷物によって大きく制限されてしまうことになります。

ツーリングの計画段階で「荷物が積めないから行きたい場所に行けない・・」「必要なものが持っていけない・・」といった制約があることは、ライダーのモチベーションを大きく低下させます。

多くのツーリング愛好家は、快適な移動と十分な積載量を重視するため、この点でCB125Rは彼らのニーズに応えられません。

結果として、長距離ツーリングをメインに考えているライダーからは選択肢として外され、「不人気」という評価に繋がってしまうのです。

最後に統括

CB125Rが「不人気」とネット上で言われる背景には、様々な要因が複合的に絡み合っていることがお分かりいただけたでしょうか。

価格設定の高さ、足つき性の悪さ、エンジン出力の控えめさ、積載性の低さ、そしてタンデム性能や長距離ツーリングへの不向きさなど、これらの点が一部のユーザー層にとってはネガティブな要素として捉えられています。

しかし、これらの要素は、CB125Rというバイクの**「コンセプト」と「ターゲット層」**を明確に理解することで、見方が大きく変わってきます。

CB125Rは、ホンダが提唱する「ネオスポーツカフェ」というコンセプトに基づき、スタイリッシュなデザイン、最新の装備、そして都市部での軽快な走りを追求したモデルです。

- デザイン性重視

高品質なパーツと洗練されたデザインは、所有する喜びを与えます。

- 都市部での使用に特化

軽量で取り回しやすく、小排気量ゆえの維持費の安さは、日常の足としては非常に優れています。

- ソロライディングの楽しさ

タンデムや積載を度外視することで、より純粋なライディングフィールとデザイン性を追求しています。

つまり、CB125Rは、「通勤・通学や週末のショートツーリングをメインに、ソロで軽快に走りたい」「スタイリッシュなデザインと最新の装備を求める」「維持費を抑えつつも、質の高いバイクに乗りたい」といった明確なニーズを持つライダーには、非常に魅力的な一台となるのです。

「不人気」という評価は、ユーザーの期待値や用途が、CB125Rの本来のコンセプトとズレていた場合に生じやすいと言えます。

例えば、長距離ツーリングや頻繁なタンデムを想定しているユーザーにとっては、前述のネガティブな要素が顕著になり、期待外れとなる可能性が高いでしょう。

逆に、街乗りメインで「かっこいいバイクに乗りたい!」という明確な目的があるなら、CB125Rは最高の選択肢になり得ます。

その高い質感や洗練された走りは、125ccという排気量を忘れさせるほどの満足感を与えてくれるはずです。

インターネット上の情報は、個人の主観や特定の用途に偏った意見も含まれるため、鵜呑みにせず、ご自身のバイクの用途や求める性能を明確にすることが重要です。

もしCB125Rが気になっているのであれば、ぜひ一度実車を見て、可能であれば試乗してみてください。

そのスタイリングや取り回しの良さ、そして実際に走ってみた時のフィーリングは、きっとあなたの心を捉えるでしょう。

「不人気」というレッテルは、CB125Rの真の魅力を見えにくくしているだけかもしれません。

この機会に、ご自身の目でCB125Rの本当の価値を判断してみてはいかがでしょうか?

■ホンダ車の関連記事はこちら

- リード125/適正なバッテリー交換方法を完全網羅で伝授!

- リード125の意外な欠点は足元が狭いってマジ?【プロ目線】

- なぜリード125に後悔の検索ワードがあるのか?【調査済み】

- CBR125RRとCBR125Rは全てが違う!マニア向け!

- CBX125カスタムの改造チョッパーがシブい!評価も上々

- CG125の耐久性やエンジン載せ替え時の注意点を解説!

- CBR125R/不人気の要因がヤバすぎ!なぜ売れなかった?

- CBR125R/パワーアップして最高速と馬力を上げる方法!

- CUV e:の充電方法や充電時間をくわしく徹底解説!

- 【どっちがいい?】リード125とPCX125の比較調査!

- リード125/風防対策で効果を検証!意外な結果が・・

- 【長距離NG?】リード125は山道走行で疲弊するのか?

- 【なぜダサい?】リード125がオッサンと言われる理由!

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125にダサいおじさんが乗るのは正直イタい!?

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125に乗るかわいい女子ライダー5選!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125は小さすぎるから危ない!?ガチな理由8選!

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125の飽きるしつまらないってぶっちゃけどうよ?

コメント