MotoGPという世界最高峰のバイクレースにおいて、近年ドゥカティの躍進は目覚ましいものがあります。

しかし、その圧倒的な強さの裏で、一部のファンやライバルチームから「卑怯・・」「ズルい・・」といった言葉でディスられる場面も散見されます。特にその議論の中心にあるのが、ECU関連の技術です。

なぜ、ドゥカティはMotoGPでこれほどまでに強くなったのか?そして、その強さがなぜ「卑怯」とまで言われることになったのか?ECUとの関係性は?

この記事では、MotoGPのレギュレーションや技術的な側面、そしてレース戦略の深掘りを通じて、その真相に迫ります。

単なる感情論ではない、ドゥカティの強さの根源と、それに伴う賛否両論の背景を、具体的に解説していきましょう。

■この記事でわかること

- MotoGPのドゥカティが「卑怯」とディスられた原因!

- ECU関連が原因でディスられた?

- MotoGPのドゥカティはなぜこれだけ強かったのか?

- 「一強」と言われるドゥカティの企業努力は一体・・?

- 最後に統括

MotoGPのドゥカティが「卑怯」とディスられた原因!

ドゥカティがMotoGPで圧倒的な強さを見せる一方で、「卑怯」とまで言われるに至った背景には、いくつかの具体的な要因が存在します。

これらは、単に速いというだけでなく、レギュレーションの隙間を突いた、あるいは他チームが追随できない技術的なアドバンテージが批判の的となったケースがほとんどです。

ダウンフォースデバイスと異形のエアロダイナミクス

ドゥカティが批判の対象となった最大の理由の一つが、革新的なダウンフォースデバイスの開発と導入です。

2016年頃から、フロントカウルに「ウイングレット」と呼ばれる空力パーツを導入し、高速域でのフロントタイヤの接地感を向上させ、ウイリーを抑制する効果を発揮しました。

出典ドゥカティ公式

当初は小さなウイングでしたが、年を追うごとにその形状は大型化・複雑化し、まるでF1マシンのような異形のエアロダイナミクスを形成していきました。

これに対し、ライバルメーカーからは

「安全上の問題がある」

「空力競争が激化し、開発コストが跳ね上がる」

といった批判が噴出。

特にストレートでの最高速が伸びるだけでなく、ブレーキング時の安定性向上にも寄与したため、他社は追従せざるを得なくなり、結果的にMotoGP全体が空力競争へとシフトしていきました。

この先見性とアグレッシブな開発姿勢が、一部からは

「レギュレーションの意図を歪めている」

「卑怯だ」

と受け取られたのです。

ライディングハイトデバイスの先駆的導入

ドゥカティが物議を醸したもう一つの革新が、**ライディングハイトデバイス(ライドハイトアジャスター)**の導入です。

これは、スタート時や高速ストレートでリアサスペンションを下げ、車高を低く保つことで、重心を下げてウイリーを抑制し、加速性能を最大限に引き出すためのシステムです。

当初はスタート時のみ使用される「ホールショットデバイス」として登場しましたが、後に走行中も作動する「ライディングハイトデバイス」へと進化しました。

このデバイスにより、ドゥカティのマシンはスタート直後のロケットスタートや、高速コーナーからの立ち上がりで圧倒的な加速力を発揮。

他メーカーも同様のシステムを開発・導入しましたが、ドゥカティはその導入の早さと効果の高さで一歩先を行きました。

しかし、このシステムもまた「ライダーの操作負担が増える・・」「コストがかかる・・」といった批判の対象となり、最終的には2023年シーズンをもって走行中の使用が禁止されました。

ライドハイトデバイス……ドゥカティが2018年末から導入し始め、今では各メーカーが開発しマシンに装備しているこのシステムが、2023年以降は禁止されることになった。

レギュレーション変更に至るまでの間、このデバイスによるアドバンテージは「ずるい」と見なされる一因となったのです。

他を圧倒する最高速と加速力

ドゥカティが「卑怯」とディスられる最もシンプルかつ分かりやすい理由が、その圧倒的な最高速と加速力です。

特にデスモセディチGPのストレートスピードは、長年にわたりMotoGPのベンチマークであり続けました。

レギュレーションでエンジン出力が制限されている中で、ドゥカティは独自のエンジン特性と、前述のエアロダイナミクス、ライディングハイトデバイスを組み合わせることで、他メーカーを凌駕するストレート性能を実現しました。

この最高速は、予選でのタイムアタックや、レース中のオーバーテイクにおいて明確なアドバンテージとなります。

ストレートで他車を置き去りにするドゥカティの姿は、ライバルチームにとっては脅威であり、ファンにとっては

「強すぎる」

「反則級だ」

と感じさせるものでした。

特に、直線で追いつかれてしまうライダーにとっては、フラストレーションの源となり、「ズルい走り方をしている」と感じさせる要因になったと考えられます。

複数チームと多数ライダーによるデータ収集

ドゥカティは、ファクトリーチームに加え、複数のサテライトチーム(プラマック、グレシーニ、VR46など)に最新スペックに近いマシンを供給し、最大8台ものデスモセディチGPがグリッドに並ぶ体制を築いてきました。

これは、他メーカー(通常はファクトリー2台+サテライト2台の4台体制)と比較して、圧倒的に多くのデータ収集と開発テストを可能にする体制です。

異なるライダーが異なるセットアップで走行することで、短期間に大量のデータを蓄積し、マシンの弱点を素早く特定し、改善に繋げることができます。

また、多数のライダーが上位を争うことで、他メーカーのライダーがドゥカティの間に「埋もれて」しまい、レース展開を支配しやすくなります。

このデータ収集と開発加速の仕組みが、

「公平ではない」

「ドゥカティの強さは台数頼みだ」

といった批判を招き、「卑怯だ!」という声に繋がった側面もあるのです。

ECU関連が原因でディスられた?

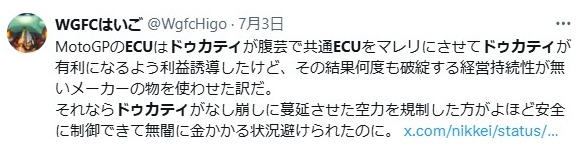

MotoGPでは、2016年から共通ECU(Magneti Marelli製)の使用が義務付けられました。

これは、開発コストの抑制と競争の公平性を保つための措置でしたが、それでもなお、ドゥカティの強さがECU関連でディスられる原因となった側面があります。

■ECUとは?

ECUとは「Engine Control Unit(エンジンコントロールユニット)」の略称で、エンジンを制御するコンピューターシステムのことだ。

出典ヤングマシン公式

共通ECU導入当初の「セッティングの妙技」

共通ECUが導入された当初、各メーカーは新たなECUに対応するためのソフトウェア開発に苦戦しました。

しかし、ドゥカティはMagneti Marelliとの長年のパートナーシップ(以前からドゥカティは同社製のECUを使用していた)があったため、他のメーカーよりも早く、そして深く共通ECUの特性を理解し、そのポテンシャルを最大限に引き出すための洗練されたセッティングを施すことができました。

特に、ドゥカティのECUセッティングは、Lツインエンジンの独特なパワーデリバリーを緻密に制御し、トラクションコントロールやアンチウイリーといった電子制御を極めて自然かつ効果的に機能させました。

これにより、ライダーはより積極的にアクセルを開けることができ、他車よりも立ち上がり加速で有利に立つことができたのです。

他メーカーからは

「ドゥカティだけが共通ECUを使いこなしている」

「何か特別な情報を持っているのではないか?」

という疑念が生まれ、これが「ずるい!」という批判に繋がりました。

電子制御による「見えないアドバンテージ」

MotoGPにおけるECUは、エンジンの燃料噴射量や点火時期だけでなく、トラクションコントロール、エンジンブレーキ、アンチウイリー、ローンチコントロール(スタート補助)など、あらゆる電子制御システムの「脳」として機能します。

ドゥカティは、この電子制御を極めて高度に、かつ巧妙に利用することで、ライダーのミスを最大限にカバーし、マシンのポテンシャルを限界まで引き出すことに成功しました。

特に、ブレーキング時のエンジンブレーキコントロールや、コーナー立ち上がりのトラクションコントロールは、ライダーが意識することなく最適な挙動をサポートし、タイヤの摩耗を抑えながらも最大のグリップを引き出すことが可能でした。

これは、データロガーで見てもその緻密さが際立ちます。

他メーカーのチームは、ドゥカティがどのようにしてその「見えないアドバンテージ」を生み出しているのかを解明するのに苦心し、その理解の難しさから「彼らは何か特別なことをしているに違いない・・」という疑念、ひいては「卑怯だ」という感情に繋がったのです。

マシンセットアップにおけるECUの活用深度

ドゥカティは、マシンセットアップのプロセスにおいても、ECUデータを徹底的に活用しました。

ライダーからのフィードバックだけでなく、膨大なECUデータ(スロットル開度、ギアポジション、タイヤスリップ率、サスペンションの動きなど)を分析し、最適なセットアップを素早く見つけ出す能力に長けていました。

例えば、特定のコーナーでライダーがグリップ不足を感じた場合、ドゥカティのエンジニアはECUデータを基に、燃料マップの調整、トラクションコントロールの介入度変更、エンジンブレーキの効き具合などをミリ単位で調整し、即座に改善策を導き出すことができました。

このECUデータを活用したセットアップの効率性と最適化のスピードが、他メーカーよりも圧倒的に速く、それが結果としてレースでの強さに直結しました。

他チームは、ドゥカティのセットアップ能力の高さに脱帽しつつも、「ECUをこれほどまでに使いこなせるのは、何か特別な知見があるからではないか?」と推測し、これが批判の根底にあったと言えるでしょう。

MotoGPのドゥカティはなぜこれだけ強かったのか?

ドゥカティがMotoGPで「一強」とまで言われるほどの強さを手に入れた背景には、ECU関連だけでなく、多岐にわたる要因が複雑に絡み合っています。

ここでは、その強さの核心となる3つの要素を挙げます。

エンジニアリングと技術革新への飽くなき追求

ドゥカティの強さの根源は、何よりもそのエンジニアリングへの飽くなき追求にあります。

アレックスマルケス初優勝!

ドゥカティ強いね💧https://t.co/TbXhKXPgu7 pic.twitter.com/66rqWbpC6T— 市民活躍家🍌 (@l5FASy2iMafI38W) April 28, 2025

デスモセディチGPは、毎年進化を遂げ、時にはレギュレーションギリギリ、あるいはレギュレーションの解釈の妙を突くような革新的な技術を惜しみなく投入してきました。

前述のウイングレットやライディングハイトデバイスはその最たる例です。

彼らは、新しいアイデアを試すことを恐れず、常に限界を押し広げようとする姿勢を持っています。

潤沢な開発予算に加え、航空宇宙産業やF1で培われた高度なシミュレーション技術やCFD(数値流体力学)解析をバイク開発に応用し、理論と実践の両面からマシンの性能を極限まで高めてきました。

この**「技術で勝つ」という強い意志と実行力**こそが、ドゥカティの強さの最大の理由です。

データ分析とセットアップの最適化能力

ドゥカティは、前述の複数チーム・多数ライダー体制から得られる膨大なデータを、極めて効率的かつ緻密に分析する能力に長けています。

各ライダーからのフィードバックと、マシンのあらゆるセンサーから得られるデータを統合し、瞬時に問題点を特定し、最適なマシンセットアップを導き出します。

彼らは、単に速いだけでなく、タイヤの摩耗状況や燃料消費量、レース終盤でのパフォーマンス低下など、レース戦略に関わるあらゆる要素をデータに基づいて最適化することができます。

例えば、金曜日のフリー走行で得られたデータから、土曜日の予選、そして日曜日の決勝に向けて、まるでパズルのピースを埋めるように最適なセッティングを見つけ出す能力は、他チームを凌駕しています。

このデータドリブンなアプローチが、ドゥカティの「強さの再現性」を支えています。

ライダーとマシンの高い適応性

ドゥカティのデスモセディチGPは、特定のライダーにしか乗れない「じゃじゃ馬」というイメージがあった時代もありましたが、近年は多様なライディングスタイルに適応できる懐の深さを獲得しています。

フランチェスコ・バニャイアのようなスムーズなライディングスタイルから、エネア・バスティアニーニやホルヘ・マルティンのようなアグレッシブなスタイルまで、異なる特徴を持つライダーたちがドゥカティのマシンで勝利を掴んでいます。

これは、エンジニアリングチームが、単に速いマシンを作るだけでなく、ライダーの多様な要求に応えられるように、マシンの調整幅を広げる努力をしてきた証拠です。

柔軟なフレーム剛性、調整可能なエアロダイナミクス、そして緻密な電子制御によって、ライダーは自分に合ったセットアップを見つけやすくなりました。

この**「ライダーに寄り添う開発」**の姿勢が、多くのライダーがドゥカティを選び、そして結果を残せる要因となり、ドゥカティ全体の強さに繋がっているのです。

「一強」と言われるドゥカティの企業努力は一体・・?

MotoGPにおけるドゥカティの「一強」ぶりは、単なる運や偶然の産物ではありません。

そこには、多岐にわたる徹底的な企業努力が存在します。

研究開発への巨額な投資と長期的なビジョン

ドゥカティがこれほど強くなれた最大の理由は、親会社であるアウディ(フォルクスワーゲングループ)からの潤沢な研究開発資金と、それに基づく長期的なビジョンです。

F1や自動車産業で培われた高度な技術開発ノウハウをバイク部門にも惜しみなく投入し、最新のシミュレーション技術、素材開発、そして製造プロセスに至るまで、あらゆる面で投資を行っています。

ドゥカティコルセのエンジニアリングチームは、目先の勝利だけでなく、数年先のレギュレーション変更を見越した技術開発にも取り組んでおり、常に業界の一歩先を行くことを目指しています。

この継続的なR&D投資と先見の明が、ドゥカティの技術的優位性を確立する基盤となっています。

優秀な人材の確保とチームワークの強化

ドゥカティコルセは、世界中からトップクラスのエンジニア、デザイナー、メカニック、そして戦略家を惹きつけ、優秀な人材を結集しています。

彼らは、個々の専門性を最大限に発揮しながらも、部門間の壁を越えた密な連携を取り、極めて効率的なチームワークを構築しています。

例えば、空力担当のエンジニアとシャシー担当のエンジニアが密接に連携し、互いの設計が最大限に効果を発揮するように調整したり、ECUのソフトウェア開発チームがライダーのフィードバックを即座に反映させるためのシステムを構築したりと、あらゆる面で「全員で勝利を目指す」という意識が徹底されています。

この組織力と、優秀な人材のシナジー効果こそが、ドゥカティの強さを支える重要な要素です。

ロードバイクへの技術フィードバックとブランド戦略

ドゥカティのMotoGPでの強さは、単にレースでの勝利に留まらず、そのロードバイクへの技術フィードバックにも積極的です。

MotoGPで培われた最新の技術(エアロダイナミクス、電子制御、エンジン設計など)は、パニガーレV4をはじめとする市販車にも応用され、ドゥカティのロードバイクの性能向上とブランドイメージの強化に貢献しています。

「レースで勝つために開発された技術が、あなたのバイクにも活かされている」というメッセージは、消費者にとって非常に魅力的であり、ドゥカティというブランドのプレミアム感を一層高めています。

このレース活動と市販車開発の密接な連携は、企業としての総合的な力を高め、結果的にMotoGPでの成功をさらに後押しする好循環を生み出しているのです。

最後に統括

MotoGPにおけるドゥカティの強さは、時に「卑怯」とまで言われるほど突出しています。

その原因として、ダウンフォースデバイスやライディングハイトデバイスといった革新的な空力技術、圧倒的な最高速と加速力、そして複数チーム・多数ライダー体制によるデータ収集と開発加速が挙げられました。

特に、共通ECUの登場後も、ドゥカティが長年のパートナーシップと深い理解に基づいてセッティングの妙技を発揮し、見えない電子制御のアドバンテージを生み出したことが、批判の根底にあったと言えるでしょう。

しかし、これらの「卑怯」という言葉の裏には、ドゥカティの飽くなきエンジニアリングへの追求、データ分析能力の高さ、そしてライダーとマシンの高い適応性といった、正当な強さの要因が存在します。

そして、「一強」と呼ばれるまでの企業努力として、研究開発への巨額な投資、優秀な人材の確保と強固なチームワーク、さらにはロードバイクへの技術フィードバックを通じたブランド戦略が挙げられます。

MotoGPという競争の激しい世界において、ドゥカティは常にレギュレーションの解釈の限界を攻め、技術革新を恐れず、そしてそれを実行に移す並外れた決断力と実行力を持っていました。

その結果が、今の圧倒的な強さに繋がっているのです。

「卑怯」という言葉は、時にライバルチームの悔しさや、ドゥカティの強さに対する嫉妬の表れかもしれません。

しかし、私が見るに、それはドゥカティがルールの中で最大限のパフォーマンスを引き出すための努力を惜しまなかった結果であり、真の意味で「卑怯」な行いとは異なります。

むしろ、彼らの技術的な先見性とアグレッシブな姿勢は、MotoGPの技術レベル全体を引き上げ、レースをより面白く、より刺激的なものにしているとも言えるでしょう。

ドゥカティの強さは、これからもMotoGPの話題の中心であり続けるでしょう。

彼らが次にどんな革新を見せてくれるのか、そしてライバルたちがその牙城を崩すことができるのか、今後のレース展開から目が離せません!

■外車バイクの関連記事はこちら

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月18日ホンダ車リード125を2万円で速くする!リミッターカットに頼るな!

- 2026年1月18日ホンダ車【2026最新】ダックス125の納期&予約状況!最速求む!

- 2026年1月18日ホンダ車ダックス125/たった3万円以下で速くする方法!

- 2026年1月18日ホンダ車ダックス125を乗ってたら煽られる!リミッターカットで解放!

コメント