バイクの世界には、似たような名前でありながら、その本質が全く異なるモデルが存在します。

そのモデルこそCBR125RRとCBR125Rの違いです!

一見すると、RRが付くか付かないかだけの違いに見えるかもしれません。しかし、この両者は、開発コンセプト、設計思想、そして実際の走行フィールに至るまで、文字通り「全てが違う!」と言っても過言ではありません。

この記事では、単なるスペック比較に留まらず、なぜ両者がこれほどまでに異なるのか、その理由を深掘りしていきます。

マニア垂涎のディテールから、実際に乗ってみなければわからないフィーリングの違いまで、徹底的に解説。

CBR125RRとCBR125Rの真の違いを浮き彫りにし、あなたのバイクライフをさらに豊かにする情報をお届けします!

■この記事でわかること

- CBR125RRとCBR125Rの違いは全てが違う!

- CBR125RRとCBR125Rのフルパワー化の違いを検証

- USB電源の違いや位置は?

- 足つきやシート高の違いは?

- 最後にまとめ

CBR125RRとCBR125Rの違いは全てが違う!

CBR125RRとCBR125R。

この二つのモデルは、排気量が同じ125ccであるにもかかわらず、その出自からして全く異なります。

それぞれの開発背景と市場投入の意図を紐解くことで、なぜこれほどまでに設計思想が乖離しているのかが見えてきます。

理由1:開発コンセプトとターゲットユーザーの違い

CBR125Rはだいたい想像が付いたけどCBR125RRってのはなんなんだ?。Rとのちがいは何?。

— とみとよ@ africatwin/XVR750(RD07) (@tomitoyo4562) March 15, 2023

CBR125Rは、アジア圏を中心に、より手軽に楽しめるスポーツバイクとして開発されました。そのコンセプトは、

エントリーユーザーや、初めてのミッション車、またはセカンドバイクとしての需要を見込んでいました。

そのため、ライディングポジションは比較的アップライトで、足つき性も考慮され、街乗りでの取り回しの良さが重視されています。

エンジン特性も、低速トルクを重視し、スムーズな発進加速と扱いやすいパワーデリバリーが特徴です。

一方、CBR125RRは、その名に「RR(レースレプリカ)」を冠することからもわかるように、完全にサーキット走行を視野に入れた「本格的なミニスーパースポーツ」として設計されました。

ターゲットユーザーは、将来的に大型スーパースポーツへのステップアップを目指すライダーや、純粋にサーキットでの速さを追求したいマニア層です。

開発陣は、MotoGPマシンからインスパイアされた技術やデザインを惜しみなく投入し、125ccという排気量ながら、まさに

としての性能を追求しました。

そのため、ライディングポジションは前傾が強く、コーナリングでの運動性能を最大限に引き出す設計がされています。

この根本的な開発コンセプトとターゲットユーザーの違いが、車両全体の設計思想、ひいては全てのパーツ選定に影響を与えているのです。

理由2:フレームと足回りの設計思想の違い

バイクの乗り味を決定づける上で最も重要な要素の一つがフレームと足回りです。CBR125RとCBR125RRでは、この部分にも明確な違いがあります。

CBR125Rは、日常使いやツーリングでの快適性を考慮し、比較的しなやかなスチール製ツインスパーフレームを採用しています。

これにより、路面からの衝撃を吸収しやすく、長距離走行での疲労軽減にも寄与します。フロントフォークは一般的なテレスコピック式で、リアサスペンションもオーソドックスなモノショックを採用。

これらの足回りは、街乗りでの乗り心地の良さと、適度なスポーツ走行を両立させるためのセッティングが施されています。全体的に、誰にでも安心して扱えるような、バランスの取れた設計と言えるでしょう。

対してCBR125RRは、そのレーシングレプリカとしての本質を追求するため、より高剛性なアルミ製ツインスパーフレームを採用しています。

これにより、ねじれ剛性を向上させ、ハイスピードでのコーナリング時やブレーキング時における車体安定性を確保しています。

フロントフォークには、倒立式のセパレートファンクションフォーク(SFF-BP)を採用。これは、より高精度な減衰力調整を可能にし、路面追従性を極限まで高めるための選択です。

リアサスペンションも、リンク式モノショックを採用し、よりスポーツ走行に適したセッティングが施されています。

これらのフレームと足回りの違いは、CBR125RRが純粋な運動性能とサーキットでのタイムアタックを追求するために、一切の妥協を許さなかった証拠と言えます。

理由3:エンジン特性と出力特性の違い

CBR125RRはタイホンダマニュファクチャリング社製CBR150Rを欧州市場向けにボアダウンした仕様。125ccDOHC4バルブ単気筒エンジン。尚、JC50型CBR125RはSOHC2バルブのため完全に別物。

— へぎー@予定は未定 (@hegiy014) July 5, 2014

排気量が同じ125ccとはいえ、搭載されているエンジンの特性もCBR125RとCBR125RRでは大きく異なります。

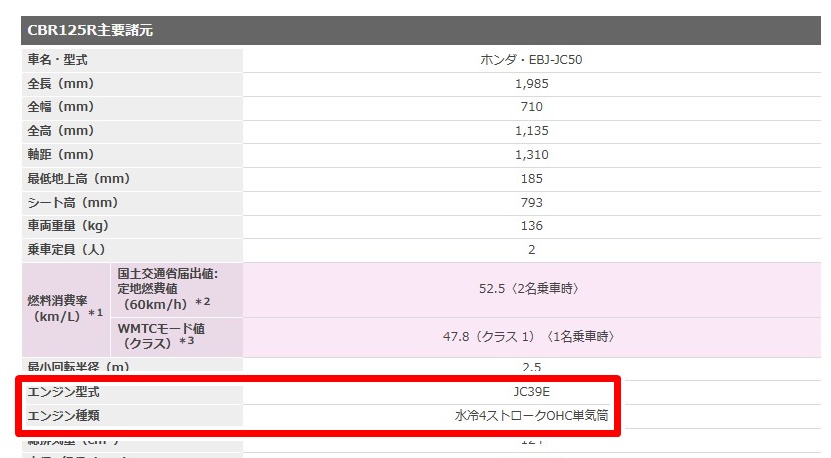

CBR125Rに搭載されているエンジンは、水冷4ストローク単気筒OHCエンジンです。

出典ホンダ公式

このエンジンは、低回転域からスムーズなトルクを発生させ、街中でのストップ&ゴーや、初心者でも扱いやすいパワーデリバリーが特徴です。

高回転域での伸びよりも、常用域での扱いやすさを重視した設計であり、燃費性能にも優れています。最高出力も、公道での使用を前提とした必要十分な数値に抑えられています。

一方、CBR125RRに搭載されているエンジンは、同じ水冷4ストローク単気筒ながら、DOHC(ダブルオーバーヘッドカムシャフト)を採用しています。

■DOHC(ダブルオーバーヘッドカムシャフト)とは?

ダブルオーバーヘッド・カムシャフトとは、エンジンパーツのひとつ。DOHC(double overhead camshaft)と略されることもある。カムシャフトが2本あることが特徴のひとつ。吸気弁および排気弁がそれぞれ違うカムシャフトによって駆動するため、負荷が分散される。

出典グーネット

DOHC化により、高回転域での吸排気効率を向上させ、より高出力を絞り出すことが可能になっています。

さらに、CBR125RRは、よりスポーティな吹け上がりと高回転域でのパワーを重視したセッティングが施されており、その最高出力はCBR125Rを大きく上回ります。

これは、サーキットでの高速走行や、コーナーからの立ち上がりでより高い加速性能を発揮させるための選択です。

吸排気系の設計も、CBR125RRはよりフリースロットルな特性を持たせることで、エンジンのレスポンスを向上させています。

同じ排気量ながら、エンジン内部の構造からチューニングまで、その目指すところが全く異なることが分かります。

理由4:デザインとスタイリングの違い

#GROMオーナー集まれ

CBR125RR-Rです🏍️=3 pic.twitter.com/rr24OJlbl9— KiYo@NASERI (@KiYoNASERI) February 15, 2024

視覚的な違いとして、デザインとスタイリングにも大きな差があります。

CBR125Rは、CBRシリーズの一員としての統一感を保ちつつも、より日常に溶け込みやすい、親しみやすいデザインが特徴です。

ヘッドライトは一般的なハロゲンランプを採用し、全体的に丸みを帯びたカウリングは、風防効果と同時に、コンパクトさを強調しています。

カラーリングも、落ち着いた色合いから鮮やかなものまで幅広く展開され、様々なユーザーの好みに対応しています。

CBR125RRは、その「RR」の名に恥じない、まさにレーシングマシン然としたアグレッシブなスタイリングが特徴です。

LEDヘッドライトは鋭い目つきを演出し、カウリングは徹底的に空力性能を追求したデザインとなっています。

特に、サイドカウルからシートカウルにかけてのラインは、まるでMotoGPマシンをそのまま小さくしたかのような迫力があります。

ウイングレットを模したデザインエレメントや、より攻撃的なカラーリングも、そのレーシーな雰囲気を際立たせています。

メーターパネルも、CBR125RRはフルデジタル液晶を採用し、サーキットでの情報把握を容易にするための表示が充実しています。

単なる「格好良さ」だけでなく、デザインの全てが走行性能と結びついているのがCBR125RRのスタイリングの特徴です。

CBR125RRとCBR125Rのフルパワー化の違いを検証

125ccクラスのバイクにおいて、「フルパワー化」という言葉を耳にすることがあります。

これは、本来の性能を制限されているモデルの、その制限を解除して最大限の性能を引き出すことを指します。CBR125RとCBR125RRにおいても、このフルパワー化に関して興味深い違いが存在します。

CBR125Rのフルパワー化

CBR125Rの場合、そもそもフルパワー化という概念がCBR125RRほど明確に存在しません。これは、CBR125Rが最初から公道での使用を前提に、誰にでも扱いやすいように出力が調整されているためです。

日本国内仕様においては、法規に合わせて多少の出力制限がかけられている可能性はありますが、それはごくわずかなものであり、劇的に性能が向上するような「フルパワー化キット」のようなものは一般的ではありません。

もちろん、吸排気系の変更やECUのセッティング変更によって、多少の出力向上は見込めます。例えば、社外品のマフラーに交換したり、エアクリーナーボックスを加工したり、社外品の燃料コントローラーを導入したりといったカスタムは可能です。

しかし、CBR125Rのエンジン特性上、これらのカスタムによる恩恵は、体感できるほどの劇的な変化をもたらすことは稀です。

むしろ、本来の扱いやすさを損ねてしまう可能性もあります。CBR125Rのフルパワー化とは、あくまで「現在の性能を最大限に引き出すための調整」というニュアンスが強いと言えるでしょう。

CBR125RRのフルパワー化

CBR125RR

DOHC単気筒…パワフルだし、ステアリングも素直で曲がりやすい! pic.twitter.com/TaVYKN9gFH— Joe(こーすけ) (@joege_k) June 2, 2018

一方、CBR125RRの場合、「フルパワー化」という言葉がより重い意味を持ちます。CBR125RRは、そのポテンシャルを最大限に発揮させるために、多くの地域で出力制限がかけられた状態で販売されています。

これは、排ガス規制や騒音規制、さらには各国の免許制度に合わせたものですが、CBR125RR本来の性能は、その制限された状態をはるかに上回ります。

CBR125RRのフルパワー化とは、具体的には以下のような要素が含まれます。

- ECUのリマッピング(または交換)

最も大きな影響を与えるのがECUの変更です。

CBR125RRのECUには、出力制限がかかっていることが多く、これを解除することで、点火時期や燃料噴射量、リミッターの設定などが変更され、本来のパワーバンドと最高出力を引き出すことができます。

レース用ECUへの交換や、既存ECUのリマッピングサービスが提供されていることがあります。

■ECUとは?

ECUとは、Engine Control Unit(エンジンコントロールユニット)の略称で、エンジンの制御装置のことです。インジェクション搭載のバイクはECUでエンジンの各機構がコントロールされていますが、制御値はメーカーや車種によって異なります。通常、バイクが正常にパワーを引き出せるよう、出荷時は各機構が最適な制御値にプログラムされています。

出典グーバイク

- 吸排気系の見直し

レース用マフラーへの交換や、エアクリーナーボックスの最適化は、吸排気効率を大幅に向上させ、エンジンのレスポンスと高回転域での伸びを改善します。

特にマフラーは、純正の触媒を除去することで、排気抵抗を減らし、より高出力を引き出すことが可能になります。

- スプロケット比の変更

ギア比を変更することで、加速性能や最高速を調整できます。サーキット走行に特化するのであれば、加速重視のギア比に変更することで、より素早いラップタイムを目指せます。

- その他

高性能プラグへの交換や、フリクションロスの低減など、細かなチューニングによっても性能向上が期待できます。

CBR125RRのフルパワー化は、単なるカスタムではなく、そのマシンが持つ本来のポテンシャルを解放する作業と言えます。

しかし、公道での使用は法規に触れる可能性があるため、あくまでサーキット走行を目的としたチューニングであることを理解しておく必要があります。

USB電源の違いや位置は?

現代のバイクライフにおいて、スマートフォンやナビゲーション機器への給電は不可欠です。

CBR125RとCBR125RRにおいて、USB電源の装備状況やその取り付け位置にも、それぞれの設計思想が反映されています。

CBR125RのUSB電源

CBR125Rは、日常使いやツーリングでの利便性を重視しているため、モデルによってはメーカー純正でUSB電源が装備されている場合があります。

多くの場合、ハンドル周りやメーターパネルの下部など、ライダーがアクセスしやすい位置に設置されています。

これにより、スマートフォンを充電しながらナビを使用したり、アクションカメラを給電したりすることが容易になります。

純正で装備されていない場合でも、CBR125Rは配線の取り回しや、アフターパーツの取り付けスペースに比較的余裕があるため、DIYでのUSB電源の増設も容易です。

多くのユーザーが、アクセサリーソケットから分岐させたり、バッテリー直結型のUSBチャージャーを取り付けたりしています。

ツーリングや通勤・通学など、幅広いシチュエーションでの活用を考慮し、利便性が重視されているのがCBR125Rの特徴と言えるでしょう。

CBR125RRのUSB電源

一方、CBR125RRは、そのレーシングレプリカとしての性格上、純正でのUSB電源の装備は期待できません。

サーキット走行を主眼に置いているため、余計な電装品は極力排除し、軽量化と運動性能の向上に注力されています。

メーター周りも、走行に必要な情報表示に特化しており、スマートフォンなどを設置するスペースも限られています。

もしCBR125RRにUSB電源を取り付けたい場合は、アフターパーツの導入が必須となります。しかし、その取り付けにはCBR125Rよりも工夫が必要です。

レーシングマシンとしてのタイトな設計のため、配線の取り回しや設置スペースの確保が難しくなることがあります。

カウル内に隠すように設置したり、ハンドルバークランプに共締めするタイプのUSBチャージャーを使用したりするなど、限られたスペースを有効活用する工夫が求められます。

CBR125RRにUSB電源を増設する際の注意点としては、防水性や振動対策が挙げられます。サーキット走行では、路面からの振動や雨天走行のリスクも考慮し、耐久性の高い製品を選ぶことが重要です。

また、電源の取り出し方も、適切なヒューズを介するなど、電装系への負担を考慮した取り付けが必要です。

CBR125RRにおいては、USB電源の取り付け一つにしても、そのモデルが持つ特性を理解した上での「マニアックな」工夫が必要となるのです。

足つきやシート高の違いは?

バイクを選ぶ上で、足つき性は非常に重要な要素です。

特に125ccクラスはエントリーユーザーも多いため、足つきの良し悪しは購入の決め手となることも少なくありません。

CBR125RとCBR125RRでは、その開発コンセプトの違いから、足つき性やシート高にも明確な差が見られます。

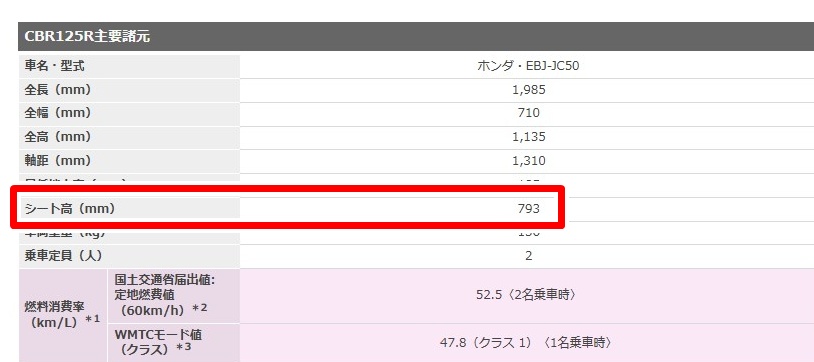

CBR125Rの足つきとシート高

CBR125Rは、幅広いユーザー層に受け入れられるよう、足つき性を重視した設計がされています。

シート高は比較的低めに設定されており、多くの日本人ライダーにとって、両足のつま先がしっかりと接地するか、かかとが浮く程度で安定感のある足つきが期待できます。

出典ホンダ公式

シート幅も必要以上に広くなく、停車時や押し歩き時の負担を軽減しています。

これは、CBR125Rが日常使いやツーリングでの利便性を追求しているためです。信号待ちやUターン時など、頻繁に足をつく場面でもストレスを感じにくく、初心者や小柄なライダーでも安心して乗りこなせるように配慮されています。

シートの形状も、長時間のライディングでも疲れにくいように、適度なクッション性とホールド性を両立させたものとなっています。

CBR125RRの足つきとシート高

CBR125RRは、サーキット走行での運動性能を最優先に設計されているため、足つき性よりもライディングポジションとバンク角の確保が重視されています。

そのため、CBR125Rと比較して

と高めに設定されており、シート幅もスポーツ走行時のホールド性を高めるために、ある程度広めに作られています。

具体的には、CBR125RRのシート高は、一般的な日本人ライダーにとっては、両足のつま先がなんとか接地するか、片足立ちになるような感覚になることが多いでしょう。

これは、深くバンクした際に車体を傾けやすくするためや、高剛性なフレームとサスペンションのストロークを確保するためでもあります。

シートの形状も、ライダーが前後左右に体を移動させやすいように、比較的フラットで硬めに作られています。

CBR125RRは、その性質上、足つきの悪さを走行技術でカバーすることが求められます。停車時には、片足でしっかりと車体を支えるスキルや、必要に応じてヒップスライドをして接地面積を稼ぐといったテクニックが必要になるでしょう。

これは、CBR125RRが「ライダーを選ぶ」バイクであることを示唆しており、本格的なスポーツ走行を志向するライダーにとっては、むしろ歓迎される特徴と言えるかもしれません。

足つきの悪さもまた、CBR125RRが本物のレーシングレプリカであることの証なのです。

最後にまとめ

CBR125RRとCBR125R。この二つのモデルは、同じ「CBR」の冠を持ち、同じ125ccという排気量でありながら、その本質は全く異なるバイクであることがお分かりいただけたでしょうか?

CBR125Rは、誰もが気軽に楽しめる「日常のスポーツバイク」として、利便性、快適性、そして扱いやすさを追求しました。

通勤・通学、ちょっとしたツーリング、街乗りなど、あらゆるシーンでライダーをサポートしてくれる、まさに万能なパートナーと言えるでしょう。

一方、CBR125RRは、排気量を問わず「純粋なスポーツ走行の喜び」を追求した「本格的なミニスーパースポーツ」です。

サーキットでのタイムアタック、ワインディングでの究極のコーナリング、そしてライダーのスキルアップを促す挑戦的なマシン。その設計の全てが、走ることに特化しています。

開発コンセプト、フレームと足回り、エンジン特性、デザイン、そして足つきに至るまで、両者の違いは枚挙にいとまがありません。

似て非なるこの二台は、それぞれの明確なコンセプトのもとで開発され、それぞれのターゲットユーザーに最高のライディング体験を提供するために、一切の妥協を許しませんでした。

あなたがもし、手軽にバイクを楽しみたい初心者であればCBR125Rが良き相棒となるでしょう。

しかし、もしあなたが、125ccという枠の中で究極の走りを追求したい、将来的に大型スーパースポーツへのステップアップを目指している、あるいは純粋に「小さなレーシングマシン」に魅力を感じるマニアであれば、CBR125RRこそがあなたの求める一台となるはずです。

このブログ記事が、CBR125RRとCBR125Rの真の姿を理解し、あなたのバイク選びの一助となることを願っています。

そして何より、この二台が持つそれぞれの魅力を、深く味わい尽くしてください。バイクの世界は奥深く、知れば知るほど新しい発見があります。

CBR125RRとCBR125R、それぞれの個性を理解し、あなたのバイクライフをさらに豊かなものにしてください!

■ホンダ車の関連記事はこちら

-

二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125

125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!

- 2026年1月9日ホンダ車中古と新車のモンキー125をレッドバロンで探したい場合は?

- 2026年1月9日ホンダ車【2026最新】モンキー125/予約状況&納期と入荷の最短

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125にダサいおじさんが乗るのは正直イタい!?

- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125に乗るかわいい女子ライダー5選!

コメント